レビュー

3万円以下の“ちょうどいい”Xiaomiスマートプロジェクタ、新生活の相棒はキミだ!

2025年2月18日 08:00

早いもので、2025年が始まってから1カ月半。つい先日まで正月ムードだったのに、あっという間に新生活シーズンです。

新生活ってなんだかワクワクしますよね。私は社会人になったときに、初めて一人暮らしを始めたんですが、おしゃれな部屋にしたくて奮闘したことを今も覚えています。

当時のインスピレーションは本や雑誌、映画、あとはインターネットで漁った画像。最近はInstagramが便利で、世界中の人のこだわりの部屋、暮らしの様子がたくさん投稿されていて参考になります。

そこで気づくのが、「おしゃれな部屋に、だいたいプロジェクターがある」ということ。一人暮らしの狭い部屋でも、窓につけたブラインドに投影していたり、工夫しながら楽しんでいる人が多いんです。

だけど、プロジェクターを安さだけで選ぶと、画質や使い勝手がイマイチで楽しめなかったり、かといって画質も機能もある程度の水準で選ぼうとすると、今度は値段がネックになったり。

「もっとちょうどいいのがあったらいいのに…」と思っていたら、まさに、暮らしに“ちょうどいい”プロジェクターが登場したんです!

それが「Xiaomi スマートプロジェクター L1」(以下L1)。手軽に最大120インチもの大画面投影を叶えるフルHD対応のプロジェクターです。

画面を自動調整する機能や、オートフォーカス機能を装備。音質面では、Dolby Audioの認証を受けたという3Wフルレンジスピーカーを2基内蔵しているそう。

しかも、Google TVが搭載されています。おかげで、NetflixやYouTube、Amazon Prime Videoなどの動画配信アプリにすぐアクセスできるし、音声操作で作品を検索したり、本体を操作することも可能です。

それでいて、価格は3万円以下(オープン/市場想定価格29,980円前後)なんです!…え、安くないですか?

繰り返しになりますが、Google TV搭載で、画面調整はほぼオート。4Kテレビが普及した時代に「フルHD」と聞くと劣って感じるかもしれないけれど、壁やブラインドに投影して楽しもうと思っている勢にとっては十分なはず。

それがこの価格って…なんて“ちょうどいい”プロジェクターなんだ!さすがハイコスパの鬼、Xiaomiです。

瞳のような大きなレンズに角丸デザインがカワイイ

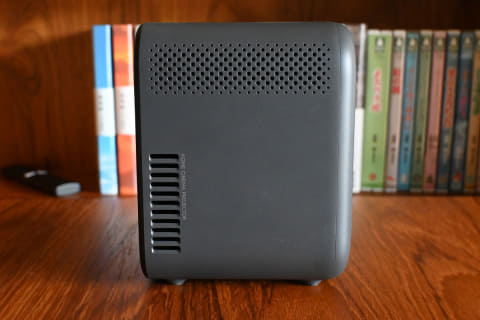

L1は、コンパクトなサイズ感も魅力。本体は118×142×176mm、重さは1.2kgほどで、比較的手が小さい方の私でも、手のひらに載せようと思えばいけちゃいました。もちろん持ち運びも余裕で、電源ケーブルさえ届けば、好きな場所で使えます。

見た目はとにかくシンプルで、瞳のような大きなレンズが印象的。このレンズ、なんだかキュルンとした感じで、かわいくないですか?かわいさ余って思わず撫でたくなっても大丈夫。表面はサラサラした質感で、触り心地もよかったです。

本体のエッジ部分がすべて角丸になっているところも◎。真っ黒ではない、ダークグレーっぽい色味と相まって、柔らかい印象でインテリアとの相性も選ばなさそうです。うーん、ちょうどいい!

いざ体験!大画面で見るライブ映像はやっぱり最高です

早速、使ってみることに。電源をいれると、XiaomiやGoogle TVのロゴが投影されて、すぐに自動台形補正とオートフォーカスが始まります。

自社開発の「台形補正AIインテリジェントアルゴリズム」と、内蔵のズームモーターによって、数十秒程度で自動的に補正します。写真を撮るのにプロジェクターの近くにいたこともあって、グイーンと調整を頑張っている音が聞こえてきました。愛おしい…!

さらに、映像を正確に投影できるスクリーンサイズに自動で調整。投影先に障害物があれば回避してくれる機能もあって、ほとんど手間要らず。精度も上々で、とっても楽です。

なお、斜めからの投影角度は15度までだそうで、あまり無理はさせられません。また、映像位置の手動調整はできず、角度調整できる脚などもついていません。映像はレンズから真っ直ぐ投影されるため、本体の設置場所は吟味したいところ。

我が家の場合、映像を映したい白壁に対して、ソファ(座面低め)に座った状態で見るのにちょうどいい高さで投影するため、反対側の壁際に設置した棚に置くことにしました。

投影してみると、だいぶ距離があったために、おそらく最大値の120インチ近い超大画面に。最大値と言えど大きすぎるのか、オートフォーカスがちょっと甘めになってしまい、四隅のところはぼんやり。手動も試したものの、限界突破のメッセージが出てしまいました。

手持ちで白壁に少しずつ近づけると、オートフォーカスでちゃんと合う位置もありましたが、「見やすい高さで投影」をするためには、どうしても最初に置いた棚しか場所がなく……。個人的には多少のフォーカスの甘さは許容範囲だったので、今回はそのまま見ることにしました。

ただやっぱり、基本的には公式推奨の画面サイズ(60~100インチ)に収めるのがよさそう。製品ページにもあるように、スタンドがあると設置の自由度は上がるので、一緒にスタンドの導入も検討をおすすめします。

ちなみに、手動のフォーカス調整は付属のBluetoothリモコンから操作。リモコンには音声操作や、NetflixとYouTubeのダイレクトボタンもついていて便利です。プロジェクターの方にわざわざ向ける必要はないし、反応も素早くスムーズで、ストレスなく使えました。

大画面で見るべきは、推しの姿。復活ありがとう!

Googleアカウントでログインしたら、いよいよ視聴開始!毎日「名探偵コナン」か「クリミナル・マインド FBI行動分析課」のいずれかを繰り返し見ている私ですが、この大画面で見るからには…と最初に選んだのが「ライブ映像」です。

全く個人的な話なんですが、最近、私が小中高と大好きだったバンドが復活するという大事件が起きまして!2006年の解散以来、これまでにライブやイベントで復活することはありつつ、いつもその時だけの刹那的なものだったのが、今回はなんか、違う。FCまで復活して(期間限定だけど)、なんかこう……期待させてくるんですよね!

もちろんFCに加入し、ライブのチケットを最速先行で予約した私。そのバンドの楽曲を聴くこと自体も、コロナ以降足が遠のいてしまって、ライブという現場も久しぶりだったため、しっかり復習しておこうと思ったわけです。

とりあえず一発目にYouTubeで大好きな楽曲を探して再生してみたんですが、これがもう、めちゃくちゃ良くて!ただただ、楽しい!

初めてライブに行ったのは中学生になってから。その時にはもうアリーナ規模の会場でしか見ることができなかったので、実物は豆サイズだし、大きなスクリーンを見て、映し出されるメンバーの表情や動きを認識していたんですが、そんな思い出の中にふっと戻ったかのような感動がありました。

これは偶然にも120インチ近い大画面にしたからこそ、より体感できたように思います。もはやプロジェクター界隈では当たり前すぎる文句になってきていますが、改めて、「大画面はいいぞ」と言いたい……!

ライブ映像のほかにも、映画も大画面がおすすめ。街中だったり広い空間が描かれるシーンは特に、没入感が高まります。

ちなみにフルHDの解像度は、壁投影でラフに使う感じなら十分キレイで、不足感なく楽しめると思います。我が家は4Kテレビもあるので、しっかり画を見たいなというときはテレビで、リラックスして楽しみたいときはプロジェクターで、と使い分けもできるので、ほんと十分でしたね。

そんな使い分けができるのも、3万円以下という手に取りやすい価格のおかげかも。プロジェクターか4Kテレビか、どちらもは厳しい…と悩むことなく、手軽にいいとこ取りして楽しむことができます。

惜しいところは、正直ありますよ

ちょうどいいプロジェクター。L1をそう紹介しましたが、惜しいところは、あります。

たとえば明るさ。輝度は200 ISOルーメンで、正直言って明るい日中に使うのは難しいです。部屋の環境にもよるだろうけれど、やっぱり活躍するのは暗くなってから。YouTubeを流したりバラエティ番組を見たりする分には、薄暗い夕方からでも楽しめましたが、じっくりと作品を見たい時は、部屋の電気も暗くするか、消すのがおすすめ。

色の再現性も、超鮮明とは言い難いです。これも部屋を暗くした状態なら十分な範囲だと思うんだけれど、「どんなときでもパキッとした明るく鮮明な映像がいい!」という人には向いていないかもしれません。

なお、設定画面からは、画像モード(デフォルトは標準。他にビビッドやスポーツ、映画、ゲームなどを用意)の選択や、明るさ、コントラスト、彩度、色調、シャープネスなどを細かに調整することも可能です。

画像モードは、やっぱり標準が一番バランスがよさそうに感じました。スポーツは青みがかった感じ、シネマは少し黄色味が強くなる印象。その他の調整も試しましたが、どれも劇的な変化はなかったものの、その分トライしやすかったです。なので、積極的に試して自分なりのベストな状態を探ってみるのがいいかも!

音についても、内蔵スピーカーは必要十分という感じ。立体音響対応のサウンドバーみたいに音に包まれる臨場感…などはありませんし、高音質を求めるべからず、です。

こちらも設定からサウンドモードを選ぶこともできます。また、背面にはUSB 2.0、HDMI 2.1(ARC)、3.5mmへッドフォンジャックが1つずつ備えられているので、外部スピーカーやへッドフォンを接続して使うのもアリです。

そして使い始めに、一番最初に注意してほしいことがあります。電源ケーブルを繋ごうとすると気づくのですが、

「……コンセントプラグがなんか違う!」

そう、L1の電源ケーブルは3ピンタイプなんです。調べてみると国内でも増えてきているそうなのですが、私は初めて出逢いまして…。ぶっちゃけ「え?海外バージョン?だったら電圧とか大丈夫?ていうかどうやって使うの!?」と焦りました。

実際には変換アダプターを使うなりすれば大丈夫!(といっても、アダプターは同梱されていないので、自分で準備しなくてはなりませんが…) 私のように、3ピンプラグに慣れていない人は、驚かないように製品情報はしっかり見ておきましょう…!

「プロジェクターのある生活」はストレスフリーが鍵

以前までは、愛好家のモノという印象が強かったプロジェクターも、最近はインテリア感覚で暮らしに取り入れる人が増え、「プロジェクターのある生活」なんて言葉も耳慣れてきました。

個人的に、暮らしのなかでカジュアルにプロジェクターを楽しみたい人が求めていることって、「映画館さながらの体験」ではなくて、「映画館みたいな気分が上がる体験」の方なんじゃないかなと思います。

テレビみたいに鮮明で美しくて、細かいところまできっちり映し出せる。そういうことじゃなくて、普段とは違う映像体験を、いかに簡単で手軽に、スムーズに楽しめて、ストレスなく使うことができるかが重要。

「Xiaomi スマートプロジェクター L1」は、そういった要望を、十分なスペックかつストレスフリーな使い心地で、ハイコスパに叶えてくれる優秀なプロジェクターだと思います。

はじめてのプロジェクター生活、Xiaomiで手軽にちょうどよく始めてみてはいかがでしょうか?