レビュー

「圧倒的な多幸感」トップウイング、国内製造のDCリニア電源「DC POWER BOX」使ってみた

2025年9月1日 08:00

ACアダプターで動作するオーディオ機器が増えている。デスクトップオーディオやネットワークオーディオなど、昨今特に熱いジャンルと切っても切れない関係だ。同梱されるACアダプターのほとんどは汎用品のスイッチング方式であり、効率が良く、小型・軽量化出来るメリットはあるが、ことオーディオ用途においてはスイッチングノイズが悩みの種だ。ノイズの悪影響が知られるにつれて、低ノイズのACアダプターやノイズ除去アクセサリー等の注目度も上がっている。

しかし、そもそもスイッチング方式以外の選択肢はないのか。そう、今回取り上げる「リニア電源」である。同じ原理を採用したACアダプターでは「トランス式」と呼ぶこともある。

トップウイングサイバーサウンドグループから、フォノ系機器から大容量が求められるミニPCまで幅広く利用できるというDCリニア電源「DC POWER BOX」3モデルが登場した。5V/5A、12V/5A、19V/5Aの3モデルで、価格はいずれも55,000円。12V版は既に発売済み。5Vと19V版は9月5日発売予定だ。

最近のトップウイングといえば「OPT ISO BOX」、「DATA ISO BOX」、「Silent Fidelity SFP」など、話題の製品を続々と発表。界隈から注目を集めているが、ついにリニア電源まで出してきたかと、第一報を見て興奮した筆者。最大電流が5Aと潤沢で、55,000円と一般的なオーディオ用リニア電源と比べても安価だ。さっそく製品をお借りし、様々な機器で使ってみた。

お恥ずかしいことに、オーディオ用リニア電源を試したことがなかった筆者。大きくて場所も取るリニア電源に、そんなに効果があるのか? 思ったような効果が出なかったらどうしよう? と思っていた。しかし、試してみてそれがまったくの杞憂だった。

DC POWER BOXとは?

DC POWER BOXは、DC出力を1系統搭載したDCリニア電源だ。

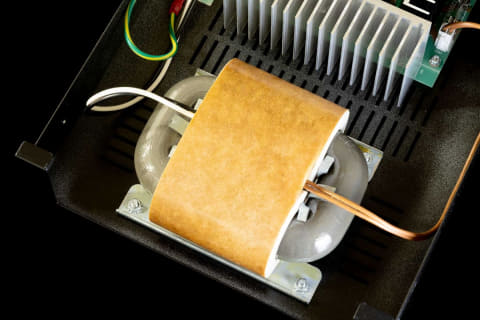

内部には十分な電源容量を持つRコアトランスと必要最低限のレギュレーター回路を搭載。トランスは、他方式に比べて応答性が高く、大電流時でもひずみや唸りが少ないRコア型を採用。

電源製品は、万が一故障が発生すると接続機器にも影響する可能性があるため、製造は日本国内で行なっている。様々なメーカーのOEMを手掛け、自社でもSOUND WARRIORブランドを持つ城下工業が製造しているそうだ。SOUND WARRIORからは「SWD-PS10」というパワー・サプライが発売されているが、DC POWER BOXはトランス、基板、回路設計、筐体に至るまで全てが新規開発となっているそうだ。

なお、DC POWER BOXはイタリアのオーディオメーカーであるVolumioからも認められ、DC POWER BOX 5Vが同社対応製品の推奨アップグレード電源に選ばれたため、表面にVolumioのロゴまであしらわれている。

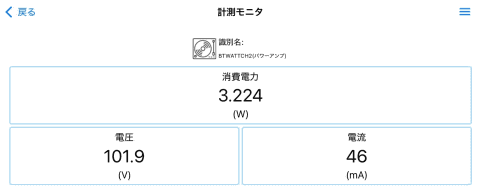

DC出力のコネクタ仕様は最も普及している2.1mm/5.5mmのセンタープラス。定格消費電力はDC POWER BOX 5Vが80VA、DC POWER BOX 12Vが140VA、DC POWER BOX 19Vが180VAだ。実際にパワーアンプ接続時の消費電力をモニターしてみたが、3W程度で推移していた。リニア電源は、発熱が大きく効率に劣るといわれるが、常に大きな電力を消費する訳ではないので安心してほしい。

最大電流は全機種で5Aとなっているため、コネクタの規格を変換するアダプター等を調達するときは注意が必要だ。大きめの電流を流すときは、5Aまで対応したケーブルやアダプターを選ばないと熱で溶けたりするので、必ず仕様を確認するようにしよう。

外形寸法は210.4×248×70.2mmで共通。重さはDC POWER BOX 5Vが約3kg、DC POWER BOX 12Vが約3.7kg、DC POWER BOX 19Vが約3.9kg。基板は共通だが、回路構成が機種ごとに異なっており、Rコアトランスもそれぞれの供給力に見合うカスタム品が採用されているため重さが違う。

オーディオ用としての適性を徹底追求したポイントがいくつかある。

まず、トランスだ。本来、磁束漏れを考えれば、Rコアよりもトライダルが適している。しかし、接続先の機器に対してDCケーブルの長さ分だけ物理的な距離を取れることから、オーディオ機器内蔵のリニア電源に比べて、設計の自由度が高い。よって、音の開放感に優れるRコアトランスを採用したという。

次に癖のない音質へのこだわりだ。

リニア電源の内部は、AC入力⇒トランス⇒整流ダイオードときて、リップルを除去する平滑回路などが控えている。ここには、何万~何十万μFの電解コンデンサが使われたりするのだが、開発を手掛けた菅沼氏はコンデンサの音への影響に着目。

音に艶を乗せたり、低域の沈み込みを向上させる効果があるものの、それは接続先の機器に電源由来の個性を加えることでもある。後段の負荷に追従できるギリギリまでコンデンサの容量を減らすことで、その個性を取り払うよう努めたそうだ。

リニア電源を内蔵したアンプなどは、電源回路も込みで音質が吟味されているからトータルで楽しめる。しかし、外部電源のDC POWER BOXは接続先の音を改善したいのであって、電源のキャラクターを聴きたい訳ではないから、理にかなっていると思う。

実際に使ってみる

本体を箱から取り出すと、ずっしりとした重さが期待を煽ってくる。筆者が試用したのは、12V版で約3.7kg。両手で大事に持ちたい重さだ。筐体は、ガッシリとした鋼板で覆われており、底版には大きめのゴム脚、上下に放熱用のスリットが空いている。

内部構造は、手前側にRコアトランス、奥側にヒートシンクと基板が配置されている。電源スイッチは背面にあって、傍にACインレットとヒューズケースが併設されている。DCジャックは、1つのみ。電源を入れると、内部の青いLEDが光る。

面積が大きいので、つい上に他の機器を重ねたくなるが、消費電流によっては発熱もそれなりにするし、破損のおそれもあるので、禁止となっている。

今回試したのは、以下の環境だ。

- デスクトップ用小型パワーアンプ「FX-1001Jx2」

- USB-DAC「SWD-DA15」

- オーディオ用NAS「Soundgenic HDL-RA3HG」

- 光アイソレーション 「OPT ISO BOX」

- オーディオ専用ルーター「DATA ISO BOX」

すべてDC 12Vで駆動し、最大電流は5Aを下回る。

今回、トップウイングが開発中のアップグレード用アクセサリーも試すことが出来た。

変換アダプタセットは、付属の2.1mm/5.5mmのDCプラグから2.5mm/5.5mm、1.35mm/3.5mm、1.7mm/4.0mm、EIAJ4の全4種に変換できる便利なセット(予価5,500円)。

アップグレードケーブルは、付属品と同じ2.1mm/5.5mmの他に、2.5mm/5.5mm、EIAJ4の全3種がラインナップ。こちらは1本売りだ(予価各5,500円)。

全ての商品で、プラグ・ジャックを大電流に対する長期信頼性を加味して、オリジナルの金メッキ処理を施し、ケーブルは十分な太さの2芯すずメッキ銅より線を採用。シースは、電気的・振動的特性に優れたポリエチレンとなっている。発売時期は、10月ごろを予定とのこと。

はじめにFX-AUDIO-のパワーアンプ「FX-1001Jx2」から試す。本製品には、ACアダプターは付属していないため、筆者は対応する最大電圧の24V/3Aの、サクル製ACアダプターを別途購入し使っている。

アンプは5.5/2.5mm のDCジャックだが、ACアダプターは5.5/2.1mmのDCプラグのため、アンプに同梱された変換アダプターを使用して接続。比較対象は、このACアダプターだけの標準状態を採用した。DC POWER BOXは、まずは付属のDCケーブルを使用して試してみる。同じく変換アダプターを使用する。

USB-DACは、城下工業のSWD-DA15。スピーカーはJBLのControl 1 PROを使用した。

劇的な変化がある

聴き比べて、一発でノックアウトだ。別のアンプをスピーカーに接続したんじゃないかと思えるほどに違う。劇的にS/N比が向上し、弱~中音量の楽器が鳴っても、他の音に埋もれにくくなった。

音像の周りにあったモヤが一掃され解像感が向上。立ち上がりと減衰がソースに忠実に描かれ、生楽器の説得力がアップ。中低音の鳴りは、地に足の着いた安定感がある。

熱帯JAZZ楽団XVIII ~25th Anniversary~のCDからリッピングした「AFRICAN SYMPHONY」。イントロのパーカッション、響きがクリアで、瞬発力は高まる。中低域に適度な腰が入った印象だ。決して、量感過多ではない。ソース本来の音に近付いたナチュラルな改善だ。

スタジオで一斉に録ってるブラスは、部屋の響きも分かる。エフェクトによる響きと、部屋鳴りの響きが安価なControl 1 PROでも聞き分けやすい。空間の表現はやや平面的だったのが、奥にも上にも広がる。スピーカーからの音離れも俄然良くなった。音楽を聴いていて楽しい。

西川貴教の「HEROES」をハイレゾで。アニキのボーカルが色気を何倍にも増して、まるで唾まで飛んできそうなほどリアルに。生ドラムは立体感がアップ。ACアダプターで聴いたときと比較すると、さっきまでの音が打ち込みみたいだ。

エレキギターも繊細な描写で生楽器らしさが際立つ。バンドとシンセ系の分離が改善し、音場のゴミゴミ感がなくなった。

5.5/2.5mmへの変換を付属アダプターではなく、トップウイング謹製の変換アダプターにアップグレード。ケーブル部分はかなり堅めだが、PVCシースよりもポリエチレンの方が音質面で優れるのでこれは受け入れたい。

飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラコンサート2023より「ディーリアス: 小管弦楽のための2つの小品」。アップグレード前でも十分に音は良い。心なしか、変換アダプターを使うと有機的な音色を感じる。デジタル臭さが軽減され、地に足の付いた余裕のある音に変わった。

鍵盤ハーモニカ奏者の服部暁典氏が手掛けるフュージョンアルバムa Point of Lifeから「Astra」。シンセトラックの透明度がわずかに向上。キーボードの高域にちょっと耳障りな成分があったが取り払われた。変換アダプターによって、激変とまでは言わないが、雑味が少し減少し、サウンドステージの空間は若干拡大したように感じた。

USB-DACでも聴き比べてみる

ファーストインプレッションでは、同じ音源を再生したとは思えないほどの激変を楽しませてくれたDC POWER BOX。9,000円ほどのアンプに55,000円のリニア電源を組み合わせる方もそうそういないかもしれないが、FX-1001Jx2の素力がここまで高かったことに感心した。もっと大型のスピーカーを鳴らしたくなる。

予想を超える効果を実感できたのだから、禁断(?)の比較もやってみよう。普段の筆者の電源システムと、DC POWER BOX+トップウイングアップグレードケーブル(5.5/2.5mm)の頂上決戦だ。

普段のシステムは24Vのサクル製ACアダプターに、FX-AUDIO-の「Petit Susie」(最新ロット)と、「Petit Tank [Limited Edition]」の組み合わせで使用している。前段でノイズ除去を行ない、後段のバルクキャパシターで電力供給能力を強化する仕組みだ。

Petit Tank [Limited Edition]は、プラグが5.5/2.1mmと5.5/2. 5mmに両対応なので変換アダプターは必要ない。

何曲か聴いてみる。いや、ちょっと待ってくれと。なんだ、この圧倒的な多幸感は。Petitシリーズも素のACアダプターと比べたらだいぶ高音質なのだが、DC POWER BOXはアンプ自体を何ランクも上に買い換えたようにも聴こえる。

小型アンプにDC POWER BOXを組み合わせるのは、コスト的にアンバランスなのは認める。しかし、FX-AUDIO-のような癖がなく、ベースの音が良質なアンプなら、DC POWER BOXで音の傾向を変えずに、別格の音質にグレードアップ出来るのだ。

TVアニメ、ダンジョン飯のオリジナルサウンドトラックより「今日のダンジョン飯」。リバーブの透明感がより高まった。減衰に至る階調も豊かになっている。劇伴ならではの豊かなダイナミクスに、FX-1001Jx2はしっかりと追従している。ハイスルーレートのアンプに化けたら、きっとこうなるのだろう。

というか、Control 1 PRO。おぬし、そんなに音良かったんかい!(失礼)

Qobuzから一曲。再生アプリは変わらずAudirvāna Studioを活用。ナナヲアカリのムリムリ進化論から「明日の私に幸あれ - From THE FIRST TAKE」を聴く。

これは違いすぎる。何度も言って申し訳ないが、Petit Susie+Petit Tank [Limited Edition]もかなり良いのだ。しかし、DC POWER BOXになると歪み感や淀みがさらに改善。S/N比も格段にアップ。ナナヲアカリのボーカルは、ディテールが細かいのなんの!

声の骨格がありありと見えた上で、肉付きも適度によく、かといって贅肉は一切ない。さらにオーガニックな質感表現もさりげない程度に付加されていて、音楽としての満足度が高まっている。

次にUSB-DACに使ってみた。FX-1001Jx2は普段のセットに戻し、USB-DACは製品付属の12V ACアダプターを比較対象とした。

Beagle Kickのブラスがご機嫌なファンクロック「VOTEVOLUTION」。バリトンサックスやベースの音に腰が入って、ブイブイ感がアップ。KAFUさんのボーカルは音の粒立ち感がアップ。ドラムの金物の解像感が向上し、音数が多くラウドな楽曲でも個々の音が立っている。やはり、地に足の付いた音に変わるのは好印象。

DC POWER BOXの付属のDCケーブルから、アップグレードケーブルに交換すると、わずかに残っていた高域の雑味が消滅。中低域のエネルギー感も少し増した。ドラムやベースの音像は、フォーカスがピタッと定まって、ケーブル自体の耐振動特性の改善を伺わせる。

率直に言って、パワーアンプに使った時の効果がすさまじすぎて、USB-DACにはほどほどの効果(変化の幅)という感想になった。製品内部の電源回路にも影響されるとは思うが、まずはアンプやアクティブスピーカーといった、大きな電力を食う機器に優先して使った方がいいだろう。

リビングのシステムでも試してみる

Soundgenic「HDL-RA3HG」にも使用してみた。筆者の宅内防音スタジオにはSoundgenicのSSD版もあるのだが、より効果の大きいと予想されるHDD版に試してみる。

比較対象は、別途購入した5.5/2.1mm 規格のDCプラグを採用した12V ACアダプターにEIAJ4変換プラグを付けたものだ。5.5/2.1mmタイプをわざわざ購入した理由は、ノイズ除去アクセサリーをシンプルに接続するためだった。詳細は複雑な説明になるので割愛する(EIAJ4が絡むと大変……)。

DC POWER BOXは、製品付属のDCケーブルに同じくEIAJ4変換プラグを噛ませて接続した。

SoundgenicはNASであり、送受信しているのはデジタルデータだ。しかし、ノイズ除去もバルクキャパシターも大きな効果があることは、普段から使っているiPurifier DCとPetit Tank [Limited Edition]の組み合わせでも強く実感している。

リビングオーディオのシステムは、ネットワークプレーヤーとしてヤマハのAVアンプ「RX-V6A」。ネットワークスイッチはサイレントエンジェルの「N8」を使用。スピーカーはDALIの「RUBICON 2」だ。

アンプに使った時ほどの変化幅ではないものの、改善の方向性がほぼ同じなことには感心した。SN比が上がり、音場のモヤが晴れ、高域の雑味はクリーンになり、ディテールは緻密に魅せてくれる。

NASでもアンプと似たような音質変化があるなら、DC POWER BOXの後段にバルクキャパシターを加えれば、音色感も変わるのだろうか。Petit Tank [Limited Edition]を付属のDCケーブルと、EIAJ4変換プラグの間に挿入して同じ曲を聴いてみる。

なお、電圧と電流の仕様が対応するかは下調べした。電源関連の機器を付属の純正品から変更すると保証対象外になるため、DC POWER BOXにしろ、アクセサリーにしろ、よく仕様を確認してから使うのが鉄則である。

聴いてみると、これは音質改善というより、演出を加えたようなイメージだ。

パキッとした音ではなくなったが、いい塩梅に丸くなって、リラックスして聴けるタッチに。中低音域が芳醇になり、オーガニックな質感はさらに強く感じられる。トラディショナルな民族音楽や、クラシックを聴く人には相性がいいかもしれない。

変化の方向性はFX-1001Jx2(パワーアンプ)にPetit Tank系を使ったときと非常に似ている。Petit Tankは数千円で購入出来る手軽なバルクキャパシターで、無印のPetit Tank、今回試したPetit Tank [Limited Edition]、Petit Tank Solid State等がある。

Petit Tank Solid Stateは、Limited Editionが強く効きすぎるという方に、無印との中間の選択肢として選ばれている。

繰り返すが、DC POWER BOXは素のままでも十分に素晴らしい。外付け電源として個性を出来るだけ排除したプレーンな音色は、接続先の機器の性能を引き出す観点ではベストマッチだ。しかし、あえて自分で音を変えて楽しみたいという方のために紹介した。

OPT ISO BOXやDATA ISO BOXと組み合わせてみる

さて、アンプ、NASときて、さらに別の機器も試していこう。光アイソレーションを1BOX筐体で実現するOPT ISO BOXである。

筆者の過去のレビューでも電源ノイズ対策は有効であると説明してしまったので、ちょっと今さら感はあるが、リニア電源ならどう変わるのか。軽く紹介しておこう。

比較対象は、製品付属の12V ACアダプター。DC POWER BOXには、アップグレードケーブル(5.5/2.1mm)を組み合わせた。システムは前述したリビングオーディオのシステムとなる。

交響曲ガールズ&パンツァー「第二楽章 新しい生活と決意」。SN比が上がって、音場のモヤが消えたことで、コンサートホールの空間の広さや舞台の奥行きが本物らしくなる。マイクに近い音、遠い音の描き分けがより精密だ。

同じくガールズ&パンツァー 最終章より「ドラマCD5~知波単式海岸訓練であります!~」。音楽作品でもないし、そんなに変わらないだろうと思ったら、とんでもない。

声優の台詞は、声の骨格がハッキリと現れ、その周りの余分な膨張がなくなり、結果アタックが明瞭に映える。声優ごとの声の柔らかさ、しなやかさ、ふくよかさといった個性を決定づける要素の解像力が上がって、声フェチなら大興奮である。マイクってこんなに緻密に音を拾っているんだと感動した。

爽やかなピアノとギターのジャズ。三角関係 feat.三浦拓也のアルバム素敵関係より「Cheers」を聴く。

カホンとブラシで鳴らすドラムはキレが良くなり、楽曲の軽快さが向上。楽器音の輪郭が正確に描かれ、S/N比は上がり、トランジェントも精度を上げたことで、まるでダイナミクスまで改善したように聴こえるから、光アイソレーションの電源といっても油断出来ないと痛感する。

テストの最後は、DATA ISO BOXだ。既存のルーターの配下に、もう一つのオーディオ専用ネットワークを構築する、オーディオ専用ルーターとしてヒットしたDATA ISO BOX。NASの楽曲を聴くときは、オーディオデータが経由しないようにネットワークスイッチを活用しているが、Qobuzの楽曲をAVアンプから直接再生する際は、DATA ISO BOXをデータが通過するシステムだ。

比較対象は、製品付属の12V ACアダプター。DC POWER BOXには、アップグレードケーブル(5.5/2.1mm)を組み合わせた。

YURiKAの「Feeling Heart」は、『ToHeartリメイク版』のオープニングテーマ。90年代の青春(?)を思い出す感涙のアレンジ。

おやおや? OPT ISO BOXよりも変化の幅が大きい。純正ACアダプターでは、高域にザラつきが混じって、キンキンと耳に障っていたが、嘘のように消滅している。コーラスとシンセの分離は改善し、サビで音数が多くなっても混濁しない。

Beagle Kickのジャズピアノのバラード「UTAKATA」。NASにも音源があるのだが、Qobuzで聴く。

艶っぽさがソース本来のレベルに達したことで、ピアノの色気が段違いだ。高域の雑味は一掃されて、耳障りな感じもなくなった。左側に定位するエレキ、センターにあるアコースティックベース、それぞれディテールが豊かで、演奏の緩急や強弱を細かく描写してくれる。

DATA ISO BOXは、オーディオデータを上流から受け取り対象機器へ渡す役割と、専用ネットワークを構築するルーター(司令塔)の役割、両方を担うため、電源を変えたときの影響も大きいものになった。DATA ISO BOXならではの“音が整う感覚”がさらに洗練されたことで、機器の効果を最大化出来ているという手応えがあった。

DC POWER BOXは、電源のノイズ対策と同等の効果を持ちつつも、十分な電力供給能力により、中低域の痩せとは無縁の、地に足の着いたサウンドをもたらしてくれた。

ACアダプターのノイズ対策アクセサリー使ったらエネルギー感が削がれたというのは残念ながら“あるある”だ。減衰分をリカバーし、よりリッチなサウンドにするために、筆者はバルクキャパシターを追加していたが、DC POWER BOXならそもそも痩せることがないので、安心して使用することが出来る。

ついでに、音色へ付加される個性もほぼ皆無だから、純粋に接続先の機器のポテンシャルだけを高められるのも歓迎したい。

ACアダプターで動くNAS、ネットワーク機器、アンプ、アクティブスピーカー、Nucleus、NUC……etc。ここまで読んでくれた方は何か一つくらいはお持ちだろう。さあ、何ボルト版を最初に選ぶか。それが新たな問題だ。