麻倉怜士の大閻魔帳

第66回

“デジタル万能主義”が見直され始めた1年。'25年印象的だった製品/ソフト5選

2025年12月26日 08:00

ハード・ソフトを問わず、さまざまな新製品・新技術が登場した2025年も残りわずか。今回も麻倉怜士氏が実際に体験したもののなから、特に印象に残ったものを10個ピックアップしてもらった。今回はテレビやスマートフォンなどオーディオ製品以外のものを5つ紹介する。

パナソニック「Z95B」

――前回はオーディオ製品に特化して5製品を紹介していただきました。今回はそれ以外のテレビやスマートフォン、カメラなどです。まずはパナソニックの4K有機ELテレビ「Z95B」シリーズ。LGの最新パネルである「プライマリーRGBタンデム」を採用したモデルです。

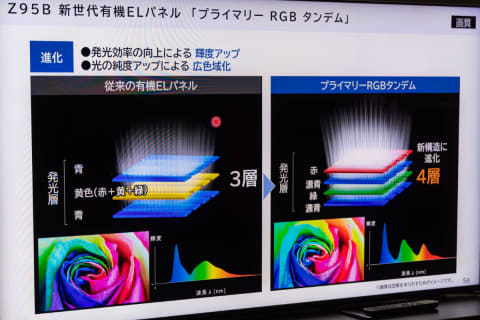

麻倉:従来のパネルは、ブルー・イエロー・ブルーの補色が入った3層構造で発光していましたが、この新パネルはレッド・ブルー・グリーン・ブルーの4層で発光しています。

補色がない、原色のみでの発光なので色再現性が格段に優れています。それと同時に非常に明るいのも特長で、小面積のピーク輝度は昨年パネルの3,000nitsに対して4,000nitsに向上しています。

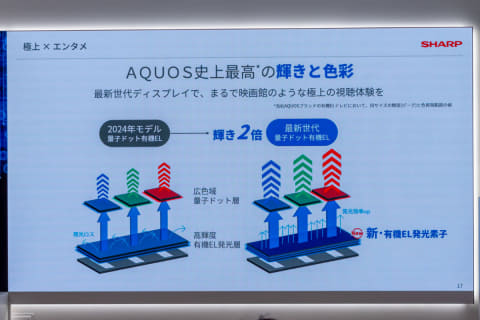

このパネルはシャープ以外の全メーカーが採用してきました。シャープでの採用も時間の問題だとは思いますが……。

特に印象的だったのは、パネルの“作り手”でもあるLGとの比較です。LGの「G5」はとにかく“ハイパワー・ハイシャープネス・ハイ輪郭”のような仕上がり。4スタックパネルのパワーを最大限に使っていて、「こんな強力なパネルはほかに存在しないぞ!」とパワーでガンガン押してくる印象でした。

それに対して、パナソニックは日本らしい画作りです。もともとパワーのあるパネルだけれど、そのパワーをそのまま使うのではなく一度再解釈して、自分たちの世界観に取り込んでいます。シャープにキレがあるところはキレるけれど、同時に繊細さもあり、しっかりグラデーションも出ているのです。

この4スタック方式ならではの“3原色”による色再現性も素晴らしかった。パネルの力に加え、パナソニック側が、その色再現範囲の広さ、高い色純度を踏まえて、特別に開発した色処理アルゴリズムが採用されています。

パナソニックの日本的なモノづくり、誠実で繊細で、細かいところまで気配りされて作られているので“日本の宝”だなと思います。同じパネルを使っていても、ここまで違うのかと感心しました。ぜひやめないで、頑張って欲しい。

Google「Pixel 10」

――次はGoogleのスマートフォン「Pixel 10」ですね。麻倉さんもふだん使いされているようですが……。

麻倉:先日、帰り道にたまたま夜空を見上げたら満月が出ていて、思わずPixel 10で写真を撮りました。手持ちです。最大100倍の「超解像ズーム Pro」という機能を使ってみましたが、さすがに手持ちだからブレが気になりましたね。30~40倍くらいであれば手ブレも気にならず使えます。

さすがに100倍になると、細部にのっぺり感も出てきますが、AIを使って画像復元しているので先鋭感もかなり高いです。これがその月。

もうひとつ注目なのが「カメラコーチ機能」。プロカメラマンの撮影術を学習し、撮影時にリアルタイムで、さまざまな構図やフォーカス位置をアドバイスしてくれるものです。「スマホなんだから、勝手に撮って何が悪いのか」と思っていましたが、使ってみるとこれが面白い。「そこまでやるの?」という、まったく思いつかなかった撮り方を提案してくれるのです。

実際に部屋で試してみると、「スピーカーと本棚」「ワールドマップとカーテン」など何を写真に含めるかを尋ねてくる。さらに生成AIのGeminiを活用すると「スタックされたスピーカーにズーム」とか「飛行機の模型コレクションを写す」など、何を主題にするかも提案してくれるのです。

つまり最初の提案では構図的な部分、Geminiではより具体的なアクションを提案している。カメラ教室で先生からレクチャーを受けながら撮影できるようなものですね。

現時点では静止画でしか使えない機能ですし、歩きながらの撮影でも使えませんが、その場に留まって撮影できるなら便利に使えます。愛車のアルファロメオ・ジュリエッタの写真で試してみたら、「エンブレムを強調してみては?」と提案してきました。アルファロメオ乗りにとって、あのエンブレムがどれだけ重要なものかを認識しているのかと思いましたよ(笑)。

もうひとつ、AIを使った機能として「マイボイス通訳」も便利です。これは自分の声質で翻訳文を話してくれるもの。本人の声の高さや低さ、話す時の抑揚を模倣した声で、相手に届けられます。

逆に、相手が自国語で話した内容は、同じように日本語に翻訳され、相手の声色で聞けますし、通話内容は画面上にテキストでも表示されます。

現時点で日本語からマイボイス通訳できるのは英語だけで、通訳されるタイミングも、しゃべってから少し間が空きますが、クラウドベースではなく、Pixel 10の中で音声認識、翻訳、音声合成といった複雑な処理が行なわれています。

そのため相手が同じPixel 10を使っている必要はなく、旧式のフィーチャーホン(ガラケー)、固定電話でも使えます。クラウドを使わないのでセキュリティ面での不安もありません。海外のホテルと直接交渉、友人との会話、取引先との会話……など、多く場所で活用できますね。

富士フイルム「X half」

――続いては富士フイルムの「X half」。ハーフサイズフォーマットのフィルムカメラから着想を得たコンパクトデジタルカメラです。

麻倉:普通のデジカメとしても使えますが、面白いのはアナログカメラ的にしか使えない「フィルムカメラモード」です。

このモードではデジカメなのに撮影枚数に制限が設けられます。ハーフサイズなので撮影できるのは36/54/72枚、一度設定したら基本的にはその枚数を撮り終えるまで撮影した画像を確認することもできません。撮ったらすぐに確認できるというデジカメ最大のメリットを完全否定しているわけです。

また本体上部のレバーを動かしてフィルムカメラのようにフィルム送りをしないと、次の写真は撮れません。

設定した枚数を撮りきったら、スマホの専用アプリで“現像”できます。フィルムならではのパーフォレーション付きのコンタクトシート的に全枚表示されるが、すぐにはカラーで表示されません。まずはセピア調で出画され、次に一枚ずつ順番にフルカラーに変わっていく。これは“現像過程”をスマホ画面で体験する演出ですね。

面白いのは失敗写真も「撮れる」こと。例えば裏蓋を間違って開け、フィルムが感光してしまった写真は、フィルムカメラでは失敗ですが、X halfではそれも作品になります。「ライトリーク」というフィルターを使えば感光を再現することができるのです。

またX halfで撮影した写真をプリントしてもらうことも可能ですが、宅配で最短4日、コンビニ受け取りで5日と日数がかかります。時間がかかる、お店に取りに行くといった面倒くささは昔は悪でしたが、逆に今はその面倒くささを追求する状況になっています。

これは今アナログレコードが流行っている理由にも通ずるところがありますね。ネット経由で簡単に音楽が聴ける時代に、店舗でレコードを買い、ジャケットから取り出して、レコードを拭いて、プレーヤーに置くという行動も面倒くさいことですから。

人間、やはりデジタルだけでは生きられないなと思いました(笑)。デジタルというのはプロセスをなくして、結果だけに手にする行為と言えます。音だけ楽しむサブスクサービスはその代表例でしょう。

そうではなくて、ジャケットを見て、文章を読んで、スリーブから出してという行為は儀式的で、気分を高めてくれる。

写真を撮るという行為もまさに同様。スマホのカメラはボタンを押すだけで済みますが、フィルムを巻き上げたり、「あと2枚撮ればフィルム終わるんだけど、どうしよう」とか。そういう面倒くささを愛おしく思う風潮が出ているなと思います。

シャープ「HS1」

――続いてもテレビです。こちらはLGではなく、サムスンのQD-OLEDパネルを採用したシャープ「HS1」シリーズですね。

麻倉:シャープがQD-OLEDパネルを採用し始めて、これが3モデル目になります。徳川家もそうですけど、何事も3代目で完成するのだなと感心しました(笑)。

この連載では何度も言及していますが、初代のQD-OLEDパネルは偏光フィルターが入っていないので、外の光を受けて黒が赤く浮くという弱点がありました。

パネルの方も3世代目になって、問題が少なくなり、輝度も上がってきました。

先ほどのパナソニックと同様、シャープもただパネルメーカーのリファレンス通りに作っているのではなく、彼らなりの特長を活かしています。シャープの場合、色の多色性というか、グラデーションや再現性の広さが強みですね。

ビコムが発売している8K空撮夜景の「SKY WALK」というソフトがあります。あの映像を見ると東京の夜景にも結構色があるんだなと感じます。タワーマンションの各部屋から漏れ出る明かりの色の違いや、屋上にある航空障害灯の色の違いが分かるのです。

そんなSKY WALKをHS1シリーズでみると、本物以上というか、すごい絢爛さがある。そういう意味では少し“演色気味”なところもありますが、それでもエンタテインメント性が高い。観ている人を楽しませてくれる画作りです。

今、テレビの画作りはピークを立てる方向から、色の芳醇さ・豊かさを競う方向に変わっていて、その流れを象徴するアイテムとして各社RGBミニLEDテレビを仕込んでいるわけです。

QD-OLEDパネルもRGB発光なので、そんな時代の流れにも沿っていますし、RGBミニLEDもいくら良いといっても、結局は液晶パネルなので、コントラストでは有機ELパネルにはまったく叶いません。

現代風、最先端でエンタテインメント的にも楽しめるし、業界的に観ても最先端の画だなと思いました。

『サウンド・オブ・ミュージック 製作60周年記念版』4K UHD + ブルーレイ セット

――2025年の連載、締めくくりは名作「サウンド・オブ・ミュージック」。製作60周年を記念した4K Ultra HD Blu-rayとBlu-rayのセット「『サウンド・オブ・ミュージック 製作60周年記念版』4K UHD + ブルーレイ セット」ですね。厳密に言えば発売は2026年1月21日ですが、麻倉さんは先行して視聴したそうですね。

麻倉:私は「サウンド・オブ・ミュージック」マニアですから、VHSはもちろん、DVD、ブルーレイもありますし、ちょっと時間がなくて掘り出せませんでしたがLDも所有しています。

これまで「サウンド・オブ・ミュージック」はだいたい5年ごとに周年のディスクが発売されていたのですが、2010年の45周年記念BD(4Kマスタリング)を最後に発売されてきませんでした(20世紀フォックスがディズニーに買収されたゴタゴタゆえ)。この45周年のBD盤はすごく画質が良いので、テレビの画質チェックのリファレンスにしていました。

この45周年版は、フィルムを8Kスキャンしたものを4Kマスタリングして収録していました。'26年1月に発売される60周年版も8Kスキャンしている点は同じですが、スキャン元のフィルムが違います。45周年版はオリジナルからデュープした中間フィルムだったのですが、60周年版ではオリジナルの65mmネガから直接8Kスキャンしているのです。

4Kでの修復・リマスター作業には9か月以上費やしたそう。映像はHDR(HDR10、Dolby Vision)化、音声はDolby Atmos。メディアは99GB(33GB3層)ディスク。収録時間は174分で、転送レートは最大80Mbps以上と膨大な情報量を収録しています。

45周年版と60周年版の大きな違いは、スキャン元のフィルムだけですが画質はまったく違います。

45周年版のBDは、鮮鋭感が強くて、ハッキリ、クッキリとしたパワーのある画ですが、60周年版のUHD BDは繊細さ、緻密さがあって、粒子そのものが小さいのです。この粒子の小ささはオリジナルフィルムから来ているものだと思います。

映像自体の解像度は4Kで変わりませんが、出てくる画がとても滑らかで、精細で繊細です。

ザルツブルクの丘に行く前に、湖や山を空撮している場面がありますが、山の景色からして「ここにこんなグラデーションが潜んでいたのか」と驚きましたし、太陽の光が湖面に反射して、細かい光の粒がキラキラと反射している様子が、より細かく描かれます。マリアが映ったときの顔のグラデーション感もより緻密になっていました。マニアとしては「ついにここまで来たぞ!」という思いです。

特に感動したのがチャプター19の「ドレミの歌」。草原が広がる場面で、その小さな草の一本一本がとてもクリアに見えます。また色彩遠近法により、遠くの色は緑や赤が落ちて青だけが強くなります。その青がしっかり出てくる点は45周年盤のBDも同じですが、遠景のフォーカスがまったく違います。

ドレミの歌の後半、ザルツブルクの町中のシーンでは、奥にザルツブルク城が映りますが、その城も紗がかかっているなかでとてもクリアに映し出されます。

ほかにもチャプター18で、マリア先生が山を登っていくシーン。あの場面で、彼女は修道院で着ていた服をそのまま着ているので、ところどころほつれています。その服がほつれている様子も分かりやすい。

それに対して映画後半では貴族的な、真新しい服を着ているので、ほつれは一切ないわけです。映像に映る服装だけで、彼女が置かれている経済状況なども透けて見える。そんな高画質の4K版がついに登場したことを、いちファンとして大変喜んでいます。

――配信全盛の情勢を踏まえると、パッケージソフトとして発売されるのは今回が最後になるかもしれませんね。

麻倉:パッケージが面白いのは、例えばデラックスエディションで写真集が付属したり、アウトテイクが収録されたりするところ。こんなこと配信プラットフォームでは実現できません。

アナログプレーヤーもそうですけど、最終的な信号だけでなく、それにまつわるストーリーやトリビアなど、それがトータルであってひとつの作品なわけです。だけど、我々は音楽だけ、映画だけを楽しんでしまっていて、作品全体の状況が分かりません。

X halfはスマホと違って簡単に撮れないからこそ価値があり、パッケージソフトは手に持ってずっしりと重いことに価値があります。これまでの“デジタル万能主義”というものが見直されているのかな、というのが今年のひとつのハイライトではないかと感じました。