麻倉怜士の大閻魔帳

第67回

テレビの競争軸は「色」。RGBバックライトには制御の難しさ

2026年1月27日 08:00

1月6日からアメリカ・ラスベガスで開催された「CES 2026」。今年も現地を取材した麻倉怜士氏が実際に体験したもののなかから、気になった製品や技術、ブースについて紹介する(記事執筆は1月19日)。

――今年もどうぞよろしくお願いいたします。今年はソニーなど日本メーカーの多くが出展しませんでしたが、まずはCES全体の印象について聞かせてください。

麻倉:今年のCESの大きな特徴は“撤退組”が結構多かったこと。ソニー、ホンダ、サムスン、Microsoft、Googleなどが出展していませんでした。ソニーとホンダは、電気自動車のソニー・ホンダとしての出展はありましたが“本体”が出展していたわけではありません。

昔のCESは製品発表会の場であり、その新製品のためにディーラーが集まって契約を交わすという場所でした。今は新製品ではなく、新フォーマット、新技術を発表する場になっています。新製品を下流だとすれば、発表内容が上流に寄ってきている印象です。以前は製品を買ってもらうための展覧会でしたが、技術を買ってもらう展覧会になってきているのです。

そんな中で台頭してきたのが、中国勢。例えば以前までサムスンが巨大なブースを構えていたところの跡地には、TCLとハイセンスがブースを構えていました。

また、CES会場からは姿を消したサムスンですが、会場近くのホテル、ウィン・ラスベガスで展示を行なっていました。この展示が素晴らしかった。

サムスンはさまざまな製品・技術を展開しているので、CESのブースも広大。そのためどこから入って、どの順番で展示を見れば良いのか、今までは分かりにくかった。それがウィン・ラスベガスの展示では、はっきりとした動線が作られていました。これによりサムスンが言いたいことがハッキリと分かるようになりました。

そんななかでも、オーディオ・ビジュアル的な観点ではものすごく大きな収穫があるCESでした。誰にでも分かりやすい形での展示はなくなりつつあり、私のように専門知識をしっかり備えた人じゃないと分かりにくくはなっています。それでも個人的には収穫が多かったです。

2026年のテレビ、競争軸は「色」

――確かに去年と比べると、テレビなど分かりやすい製品の発表は少なかった印象です。まずは、テレビの最新動向について聞かせてください。昨年から、各社はRGB LEDバックライトの採用を相次いで発表していますたが、CESでもその流れは変わりませんか?

麻倉:今年は色についてアピールしているところが多かったですね。市場ニーズとして、解像度的には4Kで十分で、まだ8Kへのニーズは高くありません。“輝度の解像度”とも言えるHDRも、現時点である程度の水準まで満たされています。

一方で、これまでなかった競争軸は、色の国際規格である「BT.2020」をどれだけ満たしているか、ということ。こうした難しい規格があるとメーカーや開発者は頑張りますね。

今年は特に液晶陣営がBT.2020のカバー率100%、110%といった謳い方をしていました。個人的には「なんてギラギラした絵なんだ。勘弁してくれ」と思うところもありますが(笑)。

色の競争について印象的だったのは、ハイセンスのプレスカンファレンスです。「Emotinal Power of Color(色の感情的な力)」、「Color that Moves You(あなたを感動させる色)」、「Color adding Heartbeat to the Picture(色は映像に心の鼓動を与える)」といったフレーズが飛び出したのです。

“色こそ重要である”ということをハイセンスだけでなく、多くのメーカーが言い始めていました。つまり、色をつける技術をどれだけ訴求できるか。これが今年のテレビ製品の見どころです。

――RGB LEDバックライトは、その色による競争を象徴する存在と言えそうです。

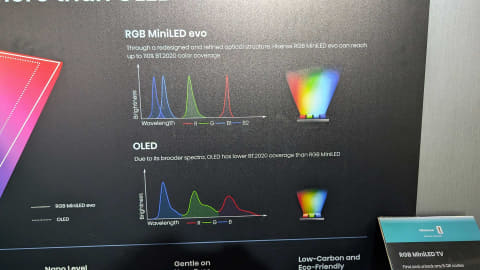

麻倉:現時点で画質の頂点として君臨しているのは有機ELですが、液晶陣営としては当然面白くない。なんとか有機ELを超えるような画質・色を作りたいと、去年からトレンドになっているのがRGB LEDバックライトです。

ハイセンスが去年のCESで発表したのを皮切りに、ソニーも技術発表して、サムスン、LGも追随しています。特に韓国・中国勢はRGB LEDバックライトに力を入れていますね。

――ハイセンス傘下のTVS REGZAはRGBミニLEDバックライトの116型4K液晶テレビ「116ZX1R」を12月に日本で発売。CESでも最新のRGB LED技術を参考出展していました。

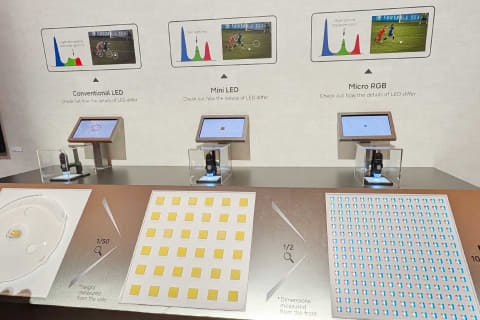

麻倉:そんなRGB LEDバックライトはふたつの勢力に分かれています。ハイセンス・TCLの中国勢はミニLED RGBバックライト、サムスン・LGの韓国勢はマイクロLED RGBバックライトです。

一般的な液晶テレビで使われているバックライトLEDの1/50サイズがミニLED、その1/2サイズ、つまり100μm以下がマイクロLEDです。バックライトをRGB LEDにするという大きな流れのなかで、さらに差別化する要素が出てきたのです。

またRGB LEDバックライトは、ひとつのLEDライトのなかにR(赤)、G(緑)、B(青)が入っているものですが、ハイセンスはRGB+シアンという4色構成で、ほかにはない特徴があります。

シアンを追加する理由のひとつは、ブルーライトの影響を下げること。シアンを追加することで、ブルーの波長を下げて、青の発色を綺麗にしようという発想ですね。実際に映像を見ても、シアンが入ると青空の表現が綺麗になっていたので、効果はありました。

またハイセンスが特徴的なのは、大画面テレビをRGB LEDバックライトの液晶テレビ、マイクロLED直接発光のマイクロLEDディスプレイのふたつで展開していることです。つまり液晶と自発光型のふたつを手掛けているのです。

先ほど紹介したように、液晶のRGBバックライトにはシアンを加えていますが、自発光型のマイクロLEDディスプレイにはRGBに黄色を加えています。これは発光特性の違いから来るものですね。

つまり、マイクロLEDディスプレイはRGB+Y(黄色)になっている。昔どこかで聞いた組み合わせだなと思ったら、2010年にシャープが発表した「AQUOS クアトロン」とまったく同じなのです。黄色が入ることで、金色の発色が豊かになります。

そういった色の機微、色の差別化、色で違いを出すぞというところに各社力をいれていました。

――AQUOS クアトロン、かなり懐かしい響きです。

麻倉:もうひとつ感じたのは液晶陣営による“有機EL叩き”が激しくなっていること。特にハイセンスは、サムスンのQD-OLEDを比較対象にして攻撃していました。ブルーライトの量、色、明るさなどはRGB LEDバックライトのほうが少ないとアピールしていたのです。

会場でのデモンストレーションを見る限り、RGB LEDバックライトは確かに綺麗でしたが、当然難しいところもあります。有機ELテレビはすべてのサブピクセル(3,300万、LGディスプレイのWOLED方式の場合)が自発光するので、黒から白までのダイナミックレンジがとても広大ですし、画面の位置、動き、サイズの大小で色が変わることはありません。

これに対し、RGB LEDバックライトのサブピクセル数は3色だとすると1色約800万×3色で約2,400万ピクセル。ローカル分割数は数千程度なので、1エリアあたりのサブピクセル数は有機ELよりも少なくなりますし、ブロック内のLEDの数はさらに少なくなります。

それでも、バックライトの上に液晶パネル、その上にカラーフィルターを載せているので、カラーフィルターと液晶の変調技術を組み合わせることで、ようやく色映像を表現しています。

ただ、あまりにも複雑な映像になってくると対応しきれません。その場合、RGB LEDバックライトをすべて同時に発光させてホワイトの光を作り出し、色を付ける作業はカラーフィルターに任せるのです。

同じようなものが動いている映像や、絵の中に複雑な部分があったり、単純な部分があったりすると、このホワイト発光になる確率は上がってきます。

そしてホワイトで発光して、カラーフィルターで色を作るという構図は、現在の一般的な液晶テレビとまったく変わらない手法です。

RGB LEDバックライトは、全面的な赤や青の場合の発色はとても良いのですが、実際の色は中間色や複数の色が混ざっているものが多いので、原色だけで全面的に発光するシチュエーションはそこまで多くはありません。

カラーバーなどの色表現は、確かにRGB LEDバックライトは素晴らしい。ただ普通の絵になると、なかなかそうはいかないところがあるのです。

LGディスプレイの展示では、同じ映像を有機ELとRGB LEDバックライトで見比べることができましたが、RGB LEDのほうは彩度が低く感じましたし、色相も少し違う印象でした。

これはRGB LEDバックライトの難しいところなので、今後各社がどう対応していくのか注目です。

――同じ中国勢のTCLはどうでしたか?

麻倉:TCLは“二正面作戦”を展開しています。去年の9月にRGBミニLEDのテレビを出していますが、今年の目玉は「Super Quantum Dot(SQD) Mini LED」。青色LEDバックライトに、より性能の高い量子ドットフィルターを組み合わせた方式です。BT.2020を100%カバーしているのも特徴です。

実はSQL Mini LEDのニュースリリースを読んでみると、なかなか含蓄深いですよ。リリースには「achieving 100% of BT2020 color with exceptional accuracy and consistency.」、つまり「高い色の正確性、再現性を持ち、BT.2020の100%カバーを達成した」と書かれています。

この文言でSQL Mini LEDを訴求しているということは、裏を返せば「RGBミニLEDバックライトは“Unaccuracy(不正確)”で“inconsistency(一貫性がない)”」とも読み取れます。

当然、彼らもRGBミニLEDバックライトを展開しているので、大々的にアピールはしていません。ただ実際、CESのブースに展示されていたのはおおかたSQL Mini LEDでした。

有機EL、サムスンはモニターに注力。LGは“いいとこ取り”パネル

――RGB LEDバックライトも一筋縄ではいきませんね。有機EL陣営はどうでしょう?

麻倉:私から見れば、やはり有機ELは圧倒的に画質が良い。LGディスプレイとサムスンディスプレイ、2社の最新パネルをチェックしましたが、どちらもすごく良かった。

おさらいすると、2社とも去年の最新パネルはピーク輝度が4,000nitsになりましたが、今年は4,500nitsまでアップしています。

去年は素材や構造など大きなアップデートがありましたが、それに比べると今年の進歩は小ぶりで、アルゴリズムや回路の変更といったところです。自動車で例えれば、今年はマイナーチェンジの年ですね。

サムスンディスプレイで印象的だったのは、液晶との比較がものすごく多かったこと。今、サムスンディスプレイにとって、テレビ向けは二の次。主戦場は映像制作用や医療用などモニター向け有機ELです。

彼らは「液晶はコントラストが良くないので正確な色が出ない、視野角も広くないので複数人で使うには適さない」など、手を変え品を変え、液晶を攻撃していました。去年以上に激しいなと感じるくらいでした。

一昨年くらいからモニター市場に参入して、シェアも順調に伸ばしていますが、モニター市場のメインストリームはまだ液晶です。彼らに追いつくための道筋が見えたのか、非常に液晶陣営にプレッシャーを掛けていました。

またサムスンディスプレイでは、AOD(Always On Display)の有機ELパネルがとても印象的でした。AODディスプレイ自体はスマートフォンやスマートウォッチで一般的ですが、有機ELにしろ、液晶にしろ、大型ディスプレイで難しいのは焼付きをどう防ぐか。

大画面のAODディスプレイには、1Hzの超低フレームレート駆動技術に対応した酸化鉄基板、自動的に書き換えレートを調整するセルフリフレッシュ機能、そして焼付き対策の3要素が求められますが、これらを揃えることで、大画面ながら常時オンが可能になりました。会場では、ジムのランニングマシンの前に置くディスプレイをイメージした展示が行なわれていました。

後ほど言及しますが、TVS REGZAが「アートビジョン」として絵画を長時間表示する展示を行なっていましたが、デバイスのほうからも、そういった技術を支えるものが出てきたなと感じます。

LGディスプレイで驚いたのは、パネルの反射率が0.3%と驚異的な低さになったこと。ちなみに去年は0.8%でした。

量販店の店頭でテレビコーナーに行くと、グレアパネルのほうが見栄えが良く、ノングレアパネルはフォーカスやコントラストもイマイチな映像に見えてしまいます。なので、グレアパネルのように見えながら、反射しないパネルが求められるのですが、これが難しい。

LGディスプレイの新型パネルは、屈折率の異なるシートを3重に重ねて反射の方向をあらゆる角度に分散させることで、驚異的な反射率を実現しています。

特に驚いたのが、ブースの説明員が白い服を来ていたこと。ディスプレイの展示会では、反射で映り込むのを防ぐために黒のTシャツやスーツを着るのが一般的ですが、LGディスプレイの説明員は白のスーツを着ていて「これでも私が映り込まないでしょう?」とアピールするのです。とてもエレガントな女性でした。

テレビの画質は「反射が嫌ならノングレアを選びなさい。そのかわりフォーカス・コントラストは少し悪いかもしれません」か、「フォーカス・コントラストがほしいならグレアを選びなさい。そのかわり反射が気になるかもしれません」という二択になっていますが、この新パネルは両方のいいとこ取りができている。こうしたニーズに応える技術が出てきたなという印象です。

もちろん有機ELなので、画質は圧倒的に良いし、先ほど説明したRGB LEDバックライトのような画質の不安定さもまったくありませんしね。

コンテンツ側がリビングを“支配する”「Dolby Vision 2」

――映像関連では「Dolby Vision 2」についても、海外の動画配信サービスが採用を決めるなど進捗がありました。

麻倉:規格自体は去年秋に発表されていますが、詳細が開示されていないので、よく分からないというのが正直なところでした。ようやくその実力を体感することができました。

そもそも初代のDolby Visionが発表されたのが約10年前の2014年。この10年前後というスパンは、映像フォーマットが切り替わるタームでもあります。古くからは1975年に登場したVHSが1985年にS-VHSになりましたし、1995年に登場したDVDは、2002年に規格策定されたBlu-rayに移り変わりました。

この約10年という期間のうち、最初の5年は普及期で、市場に広がっていくと「ここをこうして欲しい」といった要望が出てきます。そういった要望を集めて、改善したものが、今回のDolby Vision 2です。

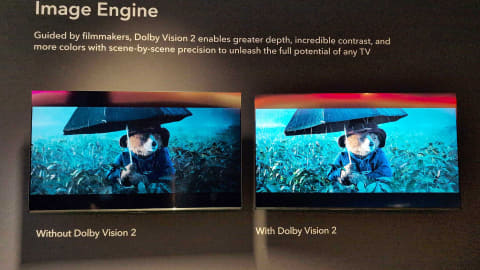

考え方としては、テレビに搭載されている「FILMMAKER MODE」に近いですが、より高度なことを行なっています。

――FILMMAKER MODEは、映像制作者の意図を忠実に再現するためのモードで、ハリウッドの映画スタジオなどのほか、家電メーカーなども加盟する「UHD Alliance」によって開発されたものですね。

挙動としてはモーションスムージング(動き補間)など、テレビ側の補正処理がすべて無効になるので、「正しいアスペクト比、色、フレームレートで映画を楽しめる」のが特徴です。

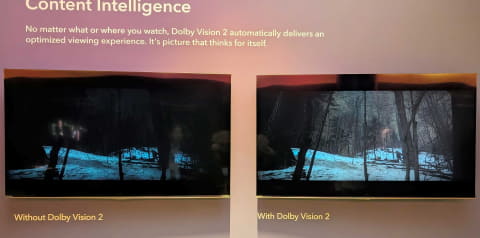

麻倉:要するにFILMMAKER MODEは「テレビは何もしてくれるな、画質調整はゼロにしなさい」というモードですよね。それに対してDolby Vision 2は、画質調整の部分もDolby側が担うのです。

例えば、制作側のカラリストは暗い環境で映像をグレーディングします。でも、せっかく調整した黒レベルも、そのままだとリビングルームのような明るい視聴環境では浮いてしまうことが多い。

そこでカラリストが設定した黒レベルを、どんな照明環境でもキープできるように、照明環境や最低可視黒レベルをメタデータとして設定します。このデータは、Dolby Vision 2の信号としてテレビ側に渡されます。

信号を受け取ったテレビ側は、内蔵センサーで読み取った環境の照度データと照らし合わせ、このシーンでは黒が浮くから、テレビはもっと黒レベルを下げる、といった形で映像を微調整するのです。もちろん設定は黒レベルだけでなく、コントラストや階調、色などにも及びます。

結局、Dolby Visionで高品質な映像を用意しても、どんな環境・デバイスで観られているかは分かりません。コンテンツとリビングルームの間を、コンテンツ側がドミネーション(支配)する方向に動いたのがDolby Vision 2です。

これはドルビーラボラトリーズの思想が強く出ているポイントだと思います。もともとのクリーンな信号には、途中でさまざまなノイズが入ってしまうので、最後に何もしないままデコードすると、ノイズまみれの映像・音になってしまいます。

そこでエンコード時に信号レベルを上げて録音すれば、デコード時に信号レベルを下げるとことでノイズレベルを下げつつ、もとの信号レベルを維持できる、というのが彼らのオリジナルの思想です。

ただDolby Visionのときは、その思想が貫徹されていたわけではありませんでした。FILMMAKER MODEと同じように「テレビ側では何もしないでくださいね」と言うだけだったのです。それがDolby Vision 2では、「すべてドルビーでコントロールするぞ」という形になりました。

このDolby Vision 2は、NBCUniversalが海外で展開しているストリーミング配信サービス・Peacockがいち早く採用を発表しました。CESの発表会にはNBCUniversalのグローバルビデオエンジニアリング担当シニアバイスプレジデント、David Bohunek氏が登壇したのですが、彼が言うにはスポーツ中継でもっとも難しいのはスタジアムの映像中継だそうです。

日中、スタジアムで陽が当たるのは中心にあるフィールドで、周辺部分は屋根がある影響で影になります。これを映像にする場合、日陰部分に合わせると、明るいフィールド部分は白飛びしますし、フィールド部分に合わせると、日陰部分は黒つぶれしてしまいます。

Dolby Vision 2を使えば、この問題を解決できますし、テレビはDolby Vision 2に従った映像を映し出すことができます。

また、Dolby Vision 2には「Authentic Motion」という技術もあり、これも面白い。24コマの映画を30コマ、60コマの機器で観るには、何らかのフレーム補間が必要ですが、補間すると“宇宙遊泳”のような動きの不自然さが出てしまいますよね。

Authentic Motionでは、映像で動きのある部分だけ、テレビ側の補間技術を効かせて、動いていない部分には適用しないという制御を行なうもの。場面ごとにメタデータを用意することで、それに応じてテレビが補間処理をオン/オフするのです。

ユーザー側のデメリットとしては、「映像を好みに調整する権利はなく、作られた絵をそのまま観なさい」ということになりますが、ハリウッド側には、より意図通りの映像で観て欲しいというニーズがあったのでしょうね。

――Dolby Vision 2は日本での展開も含めて、今後が気になるところです。そのほかにCESで気になったものはありましたか?

麻倉:最後に2つ、CESで感動したものを紹介させてください。1つ目は先ほども言及したレグザの「アートビジョン」。

テレビを使っていない時、それをどう活用するかは各社考えているところで、一番多いのが写真やアートを表示するという活用方法です。ただ、アートを表示しているとき、テレビの映像モードが例えばダイナミックモードだったとしたら、絵画のような質感はまったく表現できません。

このアートビジョンの凄いところは、テレビで表示しているにもかかわらず、絵画のように反射光で見ているような質感で表示されること。有機ELにしろ、液晶にしろ、テレビは自発光型なのに、反射光で見ているような質感があるのです。

アートビジョンという発想自体は、2011年に行なった社内公募で出ていたアイデアだそう。ただ、当時の液晶テレビの性能、映像エンジンの性能では実現できなかった。

それが時を経て、映像エンジンの性能が向上し、ハード自体の性能も上がったことで、細かいグラデーション表現が可能になりました。これにより“ギラギラ感”なく、明るい部分を明るく表現できるようになってきました。絵画が持つ“しっとり感”や、油絵ならではの質感を表現できるようになったのです。

テレビというデバイスは、放送、配信、パッケージに至るまで、さまざまなニーズを一手に引き受けて、満足させなくてはいけないデバイスです。このアートビジョンも、そのテレビの機能のひとつとして紹介されたものですが、絵画だけを表示するデバイスとして分割させても良いのではないかと感じました。

TVS REGZAの石橋泰博取締役副社長に話を聞くと、やはり一家庭にあるテレビの台数は減少傾向にあります。昔は家に3台くらいありましたが、今はリビングに1台だけ。あとはPCやスマートフォン、タブレットなどが取って代わっています。

ただそういったデバイスにはできない、テレビならではの新しい切り口があるのではないかと、このアートビジョンを観て感じましたね。

――家の廊下に、絵画の代わりに飾っておくのも良いかもしれません。

麻倉:CESでの取材を終えたあと、ロサンゼルスに住んでいる知人を訪ねたとき、アメリカの家には写真や絵画などが多く飾られていることに気が付きました。そういった絵画やアートを、こういったディスプレイデバイスに入れ替えるというのは、ひとつの道筋だろうなと改めて感じましたね。

ふたつ目は、CRIミドルウェアのアンプ「CRI D-Amp」。OTOTENにも出展されていたもので、そこでの反響が良かったことから、CESでも展示することにしたそうです。

33×33mmとかなり小さなアンプなのですが、ものすごく音が良い。KEFのスピーカー「LS50」と組み合わせて「ドナルド・フェイゲン/I.G.Y」を聴くと、キレも良いし、低音もはっきりしていました。スピードもあるし、解像度もあります。しかも、このアンプの電源はモバイルバッテリーだったのです。

このアンプが特徴的なのは、ソフトウェア駆動のデジタルアンプであること。一般的なマイコンや汎用LSIを用いて、音声処理の大半をソフトウェアで行なっているのです。

音質が良い大きな理由は、音源がデジタルであれば、音源からスピーカーのパルス駆動までデジタルを貫徹できること、スイッチング回数を抑えて発熱・消費電力を抑えつつ、1周期内のステップ数を細かくすることで分解能を高めていること、スイッチングにGaN(窒化ガリウム)を使っていることの3つです。

もともとは、給湯設備の「お風呂が沸きました」のような音声アナウンス向け用途だったそうですが、開発を進めていくうちに音質が良くなってきたため、Hi-Fiオーディオの世界に挑むことにしたそうです。

小型デバイスで、省電力駆動となると、Bluetoothスピーカーやアクティブスピーカー、車載スピーカーなど活用方法はたくさんありますし、複数台を組み合わせた超小型マルチチャンネルアンプだってできるはず。もし実現すれば超コンパクトなAVアンプの登場も期待できます。