| 本田雅一のAVTrends |

パナソニック3Dカメラの“意外な高画質”の秘密

~ パーソナル機器での3D撮影の今 ~

|

| パナソニックAVCネットワークス社ネットワーク事業グループ・ムービービジネスユニット 宮崎俊郎氏(左)と同本部 商品グループ ビデオチームの石川信哉氏(右) |

パナソニックが発売した「VW-CLT1」は、同社製カムコーダの「HDC-TM750」および、「HDC-TM650」に装着する3Dコンバージョンレンズだ。コンバージョンレンズを経由して撮影した映像は、ハイビジョン映像を左右に分割したエリアにスクイーズ記録する、サイドバイサイド(SBS)形式で記録される。

別売りアダプタ経由とは言え、このタイミングで家庭用カムコーダで3D撮影が可能になった事には少々驚いたが、アマチュアが特に3D映像の質に関して意識せずに撮影して、本当に良い3D映像になるのだろうか? など、いくつかの疑問も残る。

パナソニックAVCネットワークス社ネットワーク事業グループ・ムービービジネスユニットの主任技師 宮崎俊郎氏のコメントを交えながら、パーソナル機器での3D撮影機能について考えてみたい。

|  |  |

| HDC-TM750と3Dコンバージョンレンズ「VW-CLT1」 | HDC-TM750(実売価格16万円前後) | VW-CLT1(実売価格38,000円前後) |

■ パーソナル機器で3D撮影が難しいワケ

3Dにまつわる様々な話が散発的に伝わってくるので、誤解している方も多いだろうが、現状、3D映像は“きちんと心地良い映像として演出したもの”でなければ、なかなか良いと思える映像作品にならない。

見る側も、作品として作り込まれた映像や、ある程度、被写体の展開が定型化されているスポーツ中継であれば3Dを活かした表現も楽しめるが、ニュース番組やバラエティまで3Dで見たいわけではないと思う。

そもそも、品質が高く快適な3D映像の撮影はプロでも難しい。完璧に撮影できない事もあるので、3Dの視差を後から調整するツールもある。昨今、3D映画の質が高まっているのは、心地良く3Dを楽しめる演出、見せ方のノウハウが溜まり、そうしたノウハウがフィードバックされることで、3D映像の編集ツールが高品質になってきた。

映画の場合、3D作品そのものが以前ほど珍しいものではなくなったこともあり、3D効果をことさらに強調した極端な演出の作品はなくなり、より自然に奥行きのある世界感を表現するツールとして3Dを活用するようになってきている。この傾向は年々高まっている。”3Dで驚かす”時代は、映画業界の中では終わろうとしているのかもしれない。

スポーツ中継、特に生中継の場合は、後からの修正が行なえない。そこで、たとえばオリンピックの3D映像などを撮影してきたNHKメディアテクノロジの場合、あらかじめカメラの位置、画角、被写体との距離を想定した上で、見やすい映像になるように、左右用カメラの間隔や輻輳角(左右レンズの光軸が交差する角度。“目の寄り具合”)などを決め、撮影時に利用する画角の範囲を決めて、それ以外の条件では撮影しないよう、あらかじめ計画した通りに撮影しているそうだ。

プロの世界はノウハウが溜まり、手順や演出方法が固まって来れば、どんどん3Dの品位も良くなっていくだろう。多くの人が注目し、挑戦していれば、専門外の人間からは魔法のように問題が解決しているように見えるぐらい、長足の進歩を遂げていくものだ。

しかし個人で使いこなす場合に、輻輳点をどの位置に設定し、被写体はこの範囲で動く事を想定して撮影する……など、難しいことをユーザーに考えさせるわけにはいかない。ほとんどのカムコーダが、録画ボタンひとつで録画を開始し、ただ必要なシーンへとカメラを向けていれば、多くの撮影にまつわる機能を意識しなくても良いように、3Dカムコーダに対しても3D撮影を意識せずに撮影できることを期待する。

果たしてそのようなことができるのだろうか? その一方で、自分で3D撮影を行なってみると、これが2Dの動画撮影に比べてはるかに面白い。富士フイルムが3Dデジタルカメラを発売して話題になったが、これも使ってみると不完全な部分が目立つものの、不完全さに対する不満よりも3Dの楽しさの方が勝る。目の前で展開し、経験した現実が、そのまま立体的に表示される体験は新鮮な驚きだ。富士フイルムは3Dカメラの新モデル「FinePix REAL 3D W3」も発表しており、これにも期待したい。

しかし、ここでの話題はパナソニックのVW-CLT1である。宮崎氏に率直な疑問をぶつけてみた。

■ 誰でも3D撮影を可能にするには

|

| HDC-TM750とVW-CLT1 |

どうすれば、悪い3D映像をユーザーに“撮らせない”ようにできるのか。民生用カムコーダで3Dを実現する際に、もっとも気になる部分だ。たとえばズームに連動して3Dの撮影パラメータを、理想的に制御するシステムはプロ向けを含め、どこにも存在しない。一部に自動制御を行なうものもあるが、2つのパラメータ間を補間制御しているだけである。

しかし、民生用カムコーダに高倍率ズームレンズは欠かせない。果たしてどうやって解決するのか? と思っていたのだが、その解決方法はずいぶんと割り切ったものだった。基本的な考え方は、前述したNHKメディアテクノロジの手法と同じである。

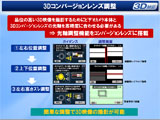

宮崎氏は「誰もが3D映像を撮影できるようにするには、3つの要素を満たす必要がある。自然な画角、自然な視差角、それに撮影難度を引き下げることだ」と話す。

|

| 輻輳角とステレオベースの関係 |

“自然な画角”というのは、万能的に使えてズームを使わなくて済むようにするということだ。最も簡単な方法は画角を固定してしまうことで、VW-CLT1を装着すると対応カムコーダは、35mmフィルムカメラ換算で58mm相当の単焦点になる。

また自然な視差角を得るためにステレオベース(左右レンズの距離)をあらかじめ決めておき、調整できないようにしてある。

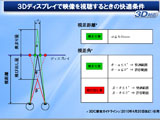

人間が“気持ち悪い”と感じる3D映像の条件については、様々な研究成果があるが、3Dコンソーシアムが今年4月20日に発行した安全ガイドラインでは図1のように決められている。この範囲を越えて飛び出たり、奥まった表現をしようとすると、視聴者への負担が大きくなり、見ていて疲れる、あるいは気分が悪くなるなどの問題を引き起こす。

図2は、被写体との距離と快適度の範囲をグラフで示したものだがステレオベースが大きいと快適な範囲は狭くなり、狭くなると快適範囲が拡がる。ただし、ステレオベースを狭めると視差量は少なくなるため、3D感はおとなしいものになってしまう。

しかし、その代わりに最短撮影距離である50cmから無限遠まで、あらゆる距離範囲において、不快感のない3D映像を撮影できる。実際には表示するディスプレイのサイズによっても快適な範囲は変化するが、一般的なテレビサイズで画面全体をリラックスして見ることが可能なサイズならば問題が起きることはない。

|  |

| 【図1】3Dディスプレイで映像視聴するときの快適条件 | 【図2】ステレオベースと快適度の範囲 |

なるほど……なのだが、あまりにシンプルなので、ちょっと肩透かしと思う読者もいると思う。筆者も同様だったが、実際には色々な工夫が施されていた。

■ 画素数は1/4のハズだが……

|

| VW-CLT1は2つのレンズを備えている |

VW-CLT1は接眼レンズが二つあり、すべてのレンズが2枚づつ組み合わされている。中身はなかなか複雑だが、185gと軽量に仕上げられている。装着時の明るさはF3.2。

左右レンズの光軸が微妙にズレる可能性を考慮し、上下左右に光軸を調整するメカがきちんと組み込まれていた。実際にモノを見るまでは、アナモフィックレンズなどを用いて左右方向に像を圧縮しているのかと考えたが、実際にはもっとシンプル。左右の像をそれぞれ単純に縮小してセンサーの左右に並べて露光させているだけなのだ。

|  |  |

| レンズ上のダイヤルで光軸を調整できる | 液晶に表示されるガイダンスを見て、上下、左右を調整 | |

実際のセンサー上での有効画素数は教えてもらえなかったが、最低で半分の解像度(1/4の画素数)にはなってしまう。

ところがVW-CLT1を装着したTM750の映像を見ると、意外に情報量が多く高い質感……少なくとも画素数が1/4以下になってしまったとは、到底思えないリアリティの高い映像に見える。ひとつには3D化による印象の違いだろうが、実はこの問題を軽減するために、パナソニックは3D撮影時に超解像処理を施している。

超解像処理と言っても、イメージセンサーの直前にはローパスフィルタを通過するため、復元できる情報は限られている。しかし、その効果はきちんとあるようで、3D化による質感表現の高まり(ステレオ化すると異なる角度からの光の反射が表現されるため、質感の違いが明瞭に見える)も組み合わさり、意外に解像感のある映像を出していた。

|  |  |

VW-CLT1の内部 | VW-CLT1の分解斜視図。電気制御を行なう部分はひとつも無い | |

|

| 3Dのための電気制御 |

「出来の悪いハイビジョンカムコーダや、どう見てもアップコンバートにしか見えない低画質なハイビジョン放送映画よりは、ずっと良い感じに見える」、と感想を言うと、宮崎氏は控え目に笑っていたが「超解像で復元することを前提に全体の設計をしているので、素性が分からない映像に超解像をかけるよりも良い結果が得られている」と話した。

このコンバージョンレンズは、イメージセンサーの一部しか利用しないため、オートフォーカスや露出制御も、装着時には変えなければならない。また、レンズの収差補正も左右映像それぞれに独立してかける必要がある。左右の像が異なる収差を持っていると、頭の中で3Dに合成する際に不自然に感じる部分が出てきてしまうからだが、対応機種ではきちんとリアルタイムの収差補正を、左右の像に対して同時にかけているそうだ。

■ ステレオベースは狭くとも充分な3D感

正直に告白すると、本機で撮影した映像を実際に見るまでは、あまり大きな期待はしていなかった。想定される被写体への距離は2~3m程度で、それよりも遠い被写体では3D感が薄れてしまう。これらの事は予想できていたので、きっと安全に、しかし、面白くない3D映像が出来てしまうのではないか?と考えていた。

ところが12.4mmという本機のステレオベース(通常は60~65mm程度)でも、かなり広範囲な被写体がきちんと立体感をもって再現された。これは体感しなければ、なかなかその良さを感じることができない。むしろ、これぐらいの小さなステレオベースの方が快適で疲れない。

もっとも、現状では面白い位置にあるVW-CLT1だが、今後を考えれば映画やテレビ番組を製作するための本格的な3Dカメラと同じような、3Dパラメータが可変する3Dカメラが欲しいという人も出てくるかもしれない。

宮崎氏は「全世界的に3D映像技術の認知が拡がってきている。今は第一歩でしかないが、画質も含めて3D表現を今後、進化させていく必要はある」と話し、将来はもっと本格的な3D撮影機能を持つ製品も登場するだろうと見解を話した。

もっとも、「元々は自分たちも楽しみながら取り組んだプロジェクト。3Dの映像を見たら、なかなか面白い。楽しい。楽しい事ならば難しいと思えることでも挑戦してみよう、と考えながら始め、どんな方法が民生機に最適なのかを2年間模索してきた」という。

今後については「まずは電動化という壁があるが、本格的な3D撮影機能を組み込もうと思うとき、ズームと3Dパラメータ、AFなどをどう連動させるかが鍵になる」(宮崎氏)と言いながらも、色々な方式があるため今後どうするかについては明言を避けた。

とはいえ、今回、確かな感触を掴んだ宮崎氏には、次に向けての秘めたるアイディアがありそうだった。