藤本健のDigital Audio Laboratory

第1034回

スピーカーをデジタル信号のまま駆動って本当? フルデジタル「CRI D-Amp」とは

2025年7月28日 08:00

6月21日・22日に東京国際フォーラムで行なわれたオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN2025」。筆者は22日に会場に行ったのだが、到着してすぐのタイミングで声を掛けられたのがオーディオ評論家の麻倉怜士さんだった。

「ここのアンプ、すごく面白いから見てごらん。フルデジタルアンプなんだよ」と教えてくれたブースが、ゲーム開発のためのツールを提供している会社、CRI・ミドルウェアのブースだった。

「どうしてCRI・ミドルウェアがアンプを?」と不思議な感覚でいっぱいだったが、担当者によると「以前、藤本さんがAV Watchの連載で取り上げていたフルデジタルスピーカーのDnoteにも近い考え方のものなんですよ。でもDnoteの場合は特殊なスピーカーを使っていましたが、これはごく普通のスピーカーを使っています」という。

その場で少しだけ試聴させてもらい、いい音であるのは分かったけれど、フルデジタルとはどういうことなのかは分からない。ぜひ詳細を聞きたいと話したところ、後日渋谷にあるCRI・ミドルウェアの本社で話を伺うことになった。その取材で、ある程度状況がわかってきたので、紹介してみよう。

なぜCRI・ミドルウェアがフルデジタルアンプ?

CRI・ミドルウェア(以下CRI)については、この連載においても「ゲームのCRIWAREが作った、超高速な耳コピ製品『BEATWIZ』が面白い」という記事で取り上げたり、CEDECの記事で紹介することなどもあり、よく知っている会社ではあるし、ゲームサウンドに関する部分でさまざまな取り組みをしているのは事実。でも、いわゆるオーディオとは関係なさそうに思い、とても不思議に感じたところ。

この点について、OTOTENのブースでも説明してくれた株式会社CRI・ミドルウェアの営業本部 第2営業部 音響主査の野原光久氏がその状況について最初に解説してくれた。

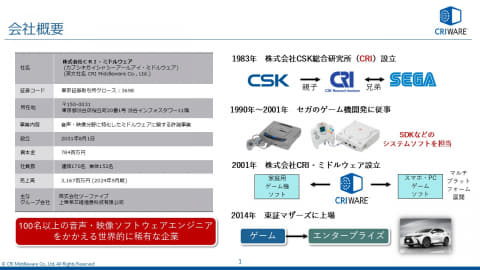

「1983年にCSKの子会社である株式会社CSK総合研究所(CRI)として設立されたのが当社の前身です。1990年代はセガのゲーム機開発に従事してきましたが、2001年に株式会社CRI・ミドルウェアとして設立され、セガに限らずさまざまな家庭用ゲーム機のソフト、スマホ、PCのゲームソフトと、マルチプラットフォームでの展開をするようになっていきました」。

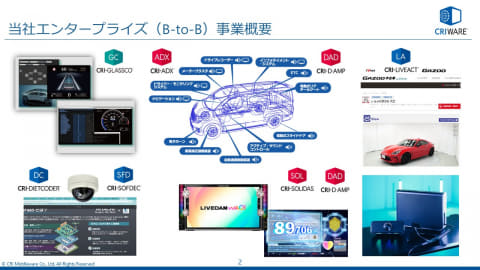

「一方で、2014年の上場あたりのタイミングからエンタープライズ事業へも参入する形となり、ゲーム以外の事業領域を拡大していこうという動きになりました。中でもクルマの事業が急拡大しております。大手メーカーさんにも採用いただいたこともあり、当社のサウンド技術はすでに1,300万台ほどの車で採用実績があります」(野原氏)。

その技術というのはクルマのコックピットにおいて様々な告知音の制御をするソフトウェアであり、メーター類から音が出る部分を司るシステム。そこにおいてCRI D-Amp Driver(以下D-Amp)なるフルデジタルアンプが採用されているのだとか。

「このフルデジタルアンプは新しい技術というわけではないのです。D-Ampは当初2Wくらいの出力、13bit相当の解像度のものとしてスタートしており、10年ほどの実績を積んでいます。それをもう少しHi-Fi領域に進化させられないだろうかと精度を高めていったものが、先日のOTOTENで展示したこのシステムです」と野原氏は語る。

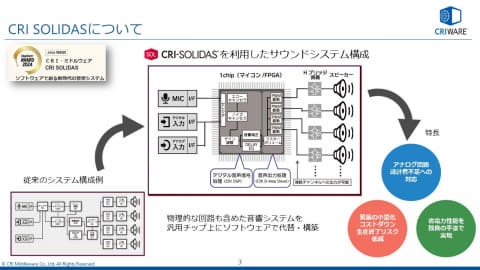

作ったPWM信号を直接スピーカーに入れてしまおう

CRIでは、音響ソリューションを総称して“CRI SOLIDAS”と呼んでいる。基本的な考え方としては、これまでさまざまな回路で構成されていた音響システムを、汎用チップで可能な限りソフトウェアに代替・構築していくことで、コンパクトかつ低価格、そしてより少ない消費電力で動作させるようにする、というもの。

その汎用チップとして、マイコンやFPGAを使って、すべてこの中で行なってしまおう、というのだ。

まあ、SoCの時代なので、できるだけ回路をコンパクトにしてワンチップ化するというのは、オーディオに限らず、どの世界でも共通なので、そこは一般的な流れと合致する。

またエコーキャンセラやノイズキャンセラ、ゲイン調整、音響補正、ディレイやEQなどのエフェクト処理などのデジタル信号処理をマイコンなりFPGAなりで行なっていく、というところまでは分かる。

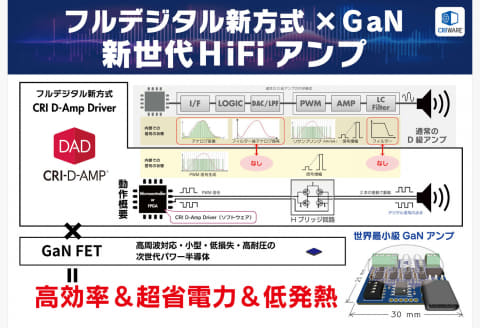

が、普通ならばその後にDACを使ってアナログ信号に変換し、その後D級アンプなどを用いて増幅してスピーカーに送るという形になる。しかしこのSOLIDASにおいては、そのチップからHブリッジ回路なるものを通して、直接スピーカーが駆動できるということで、話が飛躍しすぎていて、頭がついていかない。

「この音声出力処理部分とHブリッジによる増幅回路を合わせてD-Amp(ダンプ)と呼んでいます。簡単に言ってしまえば、クロックに従ってPWM信号を作り、作ったPWM信号を直接スピーカーに入れてしまおうというのがこの装置なのです」と野原氏。

PWM信号、つまり矩形波信号をそのまま普通のスピーカーに突っ込んでいいのか? 確かにこの話は10年ほど前に取り上げたDnoteの話を彷彿させる。

「実はDnoteの落合興一郎さんにも、いろいろアドバイスをいただいています。このD-AmpではFsを48kHzという非常に低い周波数にしているので、そのまま突っ込んでも大丈夫なはずだ、と」(野原氏)。

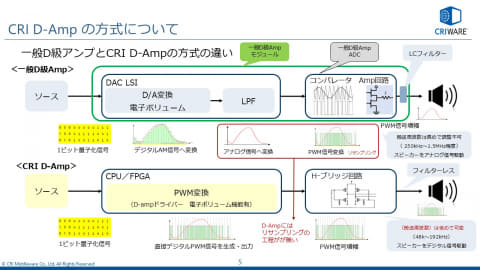

ここで、開発本部 第2開発部 副部長の小松義一氏はD級アンプとD-Ampを比較して説明してくれた。

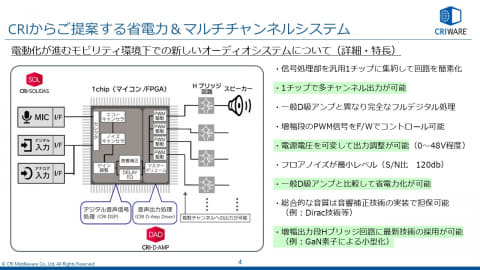

「一般的なD級アンプの場合、デジタル信号をいったんD/Aでアナログ信号に変換した上で、これをPWM信号に変換してから増幅して最後にLCフィルターを通してスピーカーを鳴らします。それに対しD-Ampではデジタル信号をそのままPWM変換し、H-ブリッジ回路というものを通じてフィルターレスでそのままスピーカーに入れる形になっています」。

「確かにフィルターがないから、デジタル信号で、そのままスピーカーを駆動してしまう形ではありますが、急峻な変化にスピーカーはそのままついていけないから、結果的にはスピーカーで積分するような形になり、音が聴こえるという形ですね」。

10年前のDnoteのころは、マイコンやFPGAの処理能力が低かったので、複数のコイルを持つ特殊なスピーカーを用いて分散させる必要があったが、処理速度が速くなった今日では、問題なく普通のスピーカーを駆動できるようになったという。

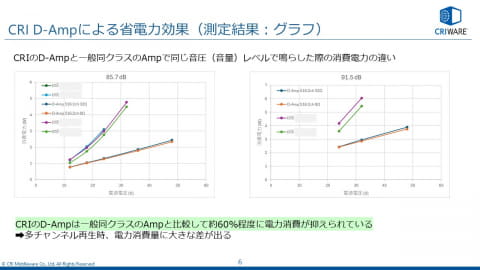

「またD-Ampは一般的なD級アンプと比較して、低消費電力であるのも大きな特徴です。実際同じ音圧レベルで鳴らした際の消費電力を比較すると、多くのD級アンプに比べて約60%程度の電力消費に抑えることが可能になっています」。

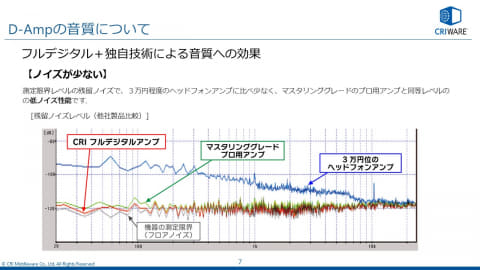

「これはFsが低いことで、スイッチング回数が少なくなり、結果として省電力となっているのです。さらに非常に低ノイズになっているのもD-Ampの大きな特徴です」と小松氏は話す。

D-Ampはどのようにして誕生したのか?

そんなD-Ampはどのようにして誕生したのか?

それを生み出したのは開発本部 第2開発部の石黒哲夫氏。もともと大手半導体メーカーで開発をしていた石黒氏がCRIに転職して入ったのは2010年。当初はCRIのゲーム用ミドルウェアを組み込み業界に紹介するポジションだった。

「いろいろなところを回って、皆さんから『すごいねぇ』という声は頂くのですが、誰も買ってくれない(笑)。そんななか、とある車載向け電子機器メーカーさんから、クルマのメーターの開発において、ここでマイコンから直接音を出させることはできないか、という課題をいただいたのです。前職の会社でPWM信号とHブリッジで音を出そうとしたけれど、うまくいかないと聞いていたので、この辺をうまく活用できないか、と考えました」。

「一方で、ちょうど電源系のパワーICでの知識があったので、この辺で解決できないかと試してみた結果、うまくできたのです。マイコンの出力にFETを4個付けるHブリッジ回路を作り、信号の与え方を工夫してみたら、うまく音を出すことができました」。

「その後たまたまシャープさんから、『しゃべる家電に使えるような、マイコンから簡単に音が出せるものはないか?』という話をいただき、製品化したのが最初でした。その後、クルマの方へどんどんと広がっていった形でしたね」と、石黒氏は振り返る。

その石黒氏が作ったD-Ampは、とにかくシンプルにコンパクトな機器で音を出すという目的のものだったので、音質面は二の次という状況だったようだ。そうした中、これをHi-Fiオーディオで使えるようにしようと動いたのが、開発本部 第2開発部の西崚太氏だった。

「もともと子供用電動歯ブラシで、音楽を鳴らすという企画を持ち掛けられたことがあり、その企画向けにD-Ampの開発をしていた際、D-Ampがいい働きをしてくれました。先ほどの話にもあったとおり、D-Ampはクルマのメーターなどでの音声ガイダンス向けであり、オーディオ用というものではありませんでした」。

「しかし、この電動歯ブラシでの音楽を鳴らすのに使ってみて、うまくブラッシュアップしたらオーディオ向けに使えるのでは?と2019年ごろから開発を始めたのです。いろいろと試してみた結果、結構いい音が出せるようになっていったのです」と西氏。

まだ発展途上であるSOLIDAS、D-Ampではあるが、すでにこれを採用した製品としてパイオニアから「SOUND TECTOR」というものがリリースされているほか、今後もオーディオ機器向けにむけて、さまざまなメーカーとのやりとりをしている、という。

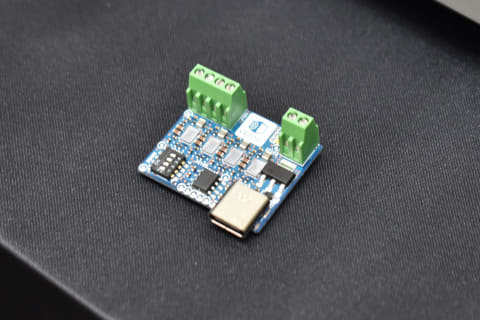

またHブリッジ回路においてパワー半導体であるGaN FETを採用してみた結果、さらに高効率かつ超低消費電力で、低発熱なアンプにすることができたという。

OTOTENにおいても、その試作基板が展示されていたが、フルデジタルアンプという意味で、今後オーディオの世界に大きな革命が起こってくるのかもしれない。

今後、どんな製品が登場してくるのか、楽しみに待ちたいところだ。