藤本健のDigital Audio Laboratory

第1036回

オーディオ&ビデオの次世代ネットワーク伝送「AVB/Milan」とは?

2025年9月8日 08:00

もう3カ月ほど前にはなるが、「The Day of Milan」というちょっと変わったイベントが行なわれた。

RME製品などを扱う国内代理店であるシンタックスジャパンが主催したイベントで、「AVB/Milan」という規格に関連する国内のベンダー4社を集め、どのような規格なのか? などを各社の事例を交えながら紹介する内容だ。

AVB/Milanについてご存じない方も多いと思うが、ごく簡単にいうと、AVBはEthernetを拡張した規格で、オーディオやビデオを低遅延・高精度で同期して送れるようにする技術だ。

IEEEとして標準化されており、時間同期や帯域予約などの仕組みも備えている。ただ、AVB対応機器によって“方言”があり、うまくつながらないことがあるなど、取扱が難しい面もあった。

そこで、AVBの中でもプロオーディオ業界向けに運用ルールを定めたのがMilan。Avnu Allianceという団体が策定していて、複数メーカーの機材を混ぜても確実に相互運用できるようにした。

まだ誕生して間もない規格なだけに、幅広く使われているとまではいえない。そうした中、国内のキックオフ的な意味も含めて開かれたのが、冒頭に話した「The Day of Milan」だったのだ。

イベント冒頭では、RMEのシニア・プロダクト・マネージャーであるMax Holtmann氏による基調講演が行なわれた。この講演で、かなり細かくAVB/Milanについての紹介があったので、その内容をここにまとめてみたいと思う。

AVBが普及しなかった3つの理由

Max Holtmann氏の基調講演は、まず「なぜAVBがこれまで広く普及しなかったのか」という根本的な話から始まった。約10年前にIEEEによって正式に標準化されたAVBだが、当初は業界から十分な支持を得ることができなかったという。

その理由として、Holtmann氏は3つの主要な要因を挙げた。

第1に、放送業界がIPルーティング(レイヤー3)、特にWAN(広域ネットワーク)を介した音声伝送に強い関心を持っていたこと。AVBはレイヤー2のイーサネット技術であり、基本的にLAN内での通信を前提としているため、放送業界のニーズとは方向性が異なっていた。

第2に、Audio over IP技術のように既存のイーサネット・スイッチを再利用できれば製品化までの期間を短縮できたが、当時はまだAVB対応スイッチが市販されておらず、導入のハードルが高かったこと。

そして第3に、AVBの制御プロトコル(1722.1など)が相互運用性を保証する設計になっていなかったこと。これにより、AVB対応機器間でも“方言”が生まれ、うまく接続できないという問題が頻発することになった。

IEEE標準化の特性と業界の認識変化

しかし、Holtmann氏はAVBの将来性について楽観的な見方を示している。

IEEE規格の技術的改良は、イーサネットやWi-Fiのように既に何十億もの機器が接続されている仕組みとの互換性を保つ必要があるため、すぐには実装されないのが一般的だ。AVBも市場に広く普及するまでには時間がかかることは当初から分かっていたという。

興味深いことに、講演では過去にAVBに批判的だったAudinate社(Danteの開発元)の資料も紹介された。

同社が過去10年間AVBの導入を避けてきた理由は、AVB対応スイッチの入手が困難だったことに加え、AVBには機器の検出・接続管理・リモート制御のためのオープン・スタンダードが含まれており、同社の独自ビジネスモデルと競合してしまうためだった。それでも、Audinate社が挙げていたAVBの利点は今でも変わらず有効だとHoltmann氏は強調する。

近年、AVBに対する業界の見方は確実に変化している。AES67規格の最新版では、AVBの機能がAES67の伝送と併用できることが明記され、昨年のAES展示会では過去5年で最も多くのAVBに関連する発表があった。

現在、Avnu Allianceが認証しているスイッチは149台、Milan対応デバイスは84台となっており、着実に対応機器が増加している。

現在のネットワーク・オーディオが抱える根本的課題

次に、Holtmann氏はオーディオ・ネットワークの歴史を振り返りながら、現在の技術が抱える根本的な課題について解説した。

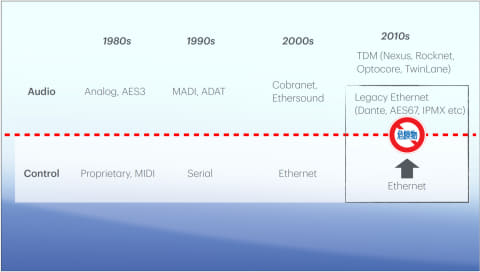

1980年代のオーディオ接続は、アナログ信号やAES3などを使ったポイント・ツー・ポイント方式が一般的で、コントロールは各社独自の方式やMIDIによって行なわれていた。1990年代にはMADIやADATといったマルチ・チャンネル対応の新しいフォーマットが登場する。

2000年代には、デジタル・ミキシングが一般的になり、CobranetやEthersoundといったネットワーク・ケーブルによる音声伝送も登場したが、音声用プロトコルと制御用プロトコルを同じネットワーク上で扱うことについては、プロの現場では推奨されていなかった。

2010年代以降、従来型のイーサネットが使われ続け、特にDanteの利用が主流となったが、現在に至るまで、制御トラフィックや他の種類のトラフィックを音声ネットワークに統合するのは好ましくないという声が多く聞かれる。

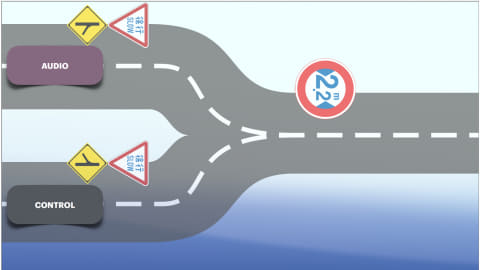

この問題の根本的な原因は、異なる種類のトラフィックを統合し、リモート・コントロール、インターネット接続などの全く異なるデータを扱いつつも、メディア伝送には低遅延で安定した通信が常に維持されることを期待してしまう点にある。

音声データは一度ストリーミングが始まると特定の経路で常に一定のトラフィックを流し続けるが、制御通信はタイミングや発生頻度が予測できない。

結果として、ネットワークを信頼できる状態で運用するには専任のITスタッフが必要になり、ネットワーク・オーディオが本来持っている柔軟性を自らの制約によって奪ってしまい、ネットワークは「固定的で閉じたシステム」になってしまうのだ。

AVBによる技術的ブレイクスルー

次にHoltmann氏は「“最新のイーサネット”を使って、ネットワーク全体をゼロから構築してみよう」と、AVBがどのように従来の課題を解決するのかを具体的に説明した。

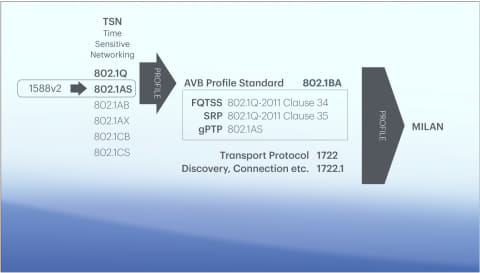

AVBとは、多数の規格群によって定義された「時間に敏感なイーサネット上での決定論的(ディタミニスティック)な伝送技術」を指す。

もっと簡単に言えば、「送信側が、受信側が必ず時間通りにデータを受け取ることを保証できる通信方式」だ。

AVBを使うためには、ネットワーク上のすべての接続機器が、IEEE 802.1Qの2つの特定条項(QoSやVLANを定義している規格)と、IEEE 802.1AS(時刻同期のための新しいスタンダード)に対応している必要がある。この802.1ASは、「PTPv2(Precision Time Protocol バージョン2)」のプロファイルで、ネットワーク全体の高精度な時刻同期を実現するための仕組みだ。

重要なのは、AVBに対応していない機器も通常のイーサネット通信には引き続き参加可能という点。つまり、AVBネットワークであっても、どんなイーサネット機器でも、常に接続して使えるという柔軟性を保っている。

ストリーム予約プロトコル(SRP)の革新性

802.1Qの条項35で規定されている「ストリーム予約プロトコル(SRP)」は、AVBの最も重要な機能の一つだ。

通常、マネージド・スイッチの設定画面から手動でトラフィックの優先順位を決める必要があるが、AVBでは音声を送信する機器自身がこのプロトコルを使って、自動的に帯域を確保してくれる。

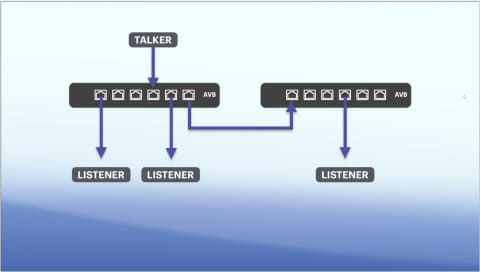

ストリームは常に、1つの「トーカー(送信側)」から1つ以上の「リスナー(受信側)」へ送られる。ストリームはマルチキャストで送信されるため、経路ごとに別々のストリームを作成する必要はない。

音声データがネットワーク上のすべてのポートに無駄に流れてしまうのを防ぐために、AVBスイッチはSRPを使って、必要なポートにだけ音声ストリームを送り、帯域を確保する。つまり、スイッチは常にストリームの存在とルートを完全に把握しているということだ。

Milanによる相互運用性の実現

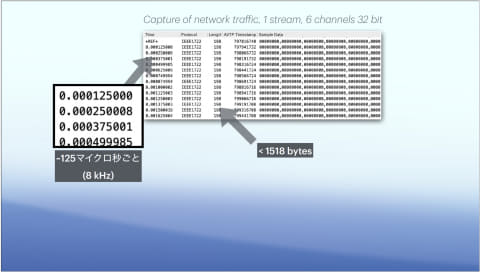

AVBストリームには2つの基本原則がある。

ストリームには異なる種類のデータを含めることができるが、すべてのデータは通常のイーサネット・フレーム(最大1,518バイト)に収まる必要があり、フレームはおよそ8kHzのフレーム・レート(125マイクロ秒ごと)で送信される。

しかし、この原則を守っていても、理論上は無数のストリーム形式が作成可能で、実際には対応できる機器が存在しないという問題があった。

ここで登場するのがMilanだ。

Milanは、AVBをエンドポイント機器で運用するためのプロファイル(仕様)で、異なるメーカー間でも完全な相互運用性を実現するために、Avnu Alliance内で合意された共通ルール。Milan準拠機器の条件のひとつが「特定の8チャンネル・ストリーム形式が使えること」で、機器間の互換性が保証されている。

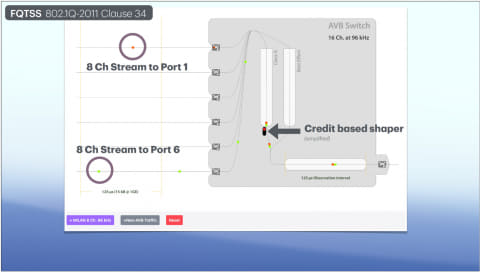

クレジット・ベース・シェーパーによる自動QoS

AVBの技術的な核心部分として、Holtmann氏はクレジット・ベース・シェーパーの仕組みを説明した。

AVBではネットワーク上のすべてのスイッチの送信ポートに「クレジット・ベース・シェーパー」と呼ばれる仕組みが実装されている。

SRPによってスイッチが自動的に設定され、各ストリームに属する音声フレームは、到着と同時に「Class A」と呼ばれる優先キューの“バケツ”に振り分けられる。そしてそのバケツからは決められたタイミングでフレームが「少しずつバケツから漏れるように」送信ポートへ転送されていく。

この「漏れ出す速度」は、SRPによって自動的に調整されており、1ストリームにつき8kHz(125マイクロ秒ごとに1フレーム)というフレームレートが維持される。つまり125マイクロ秒の時間枠の中で、音声フレームは必ず1回以上、必要な優先度で処理されることが保証されている。

このスイッチの出力ポートでは、帯域の75%を音声ストリームで使用し、残りの25%はほかの種類の通信のために確保されている。この状態で、同じ接続を使って大容量のファイルをダウンロードしても、音声ストリームには一切の遅延が発生しない。つまり、AVBスイッチは「自動で設定されるQoSスイッチ」だと言える。

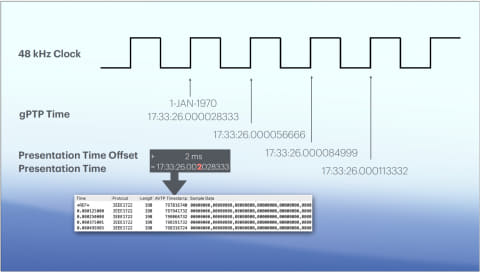

高精度時刻同期gPTPによる同期の実現

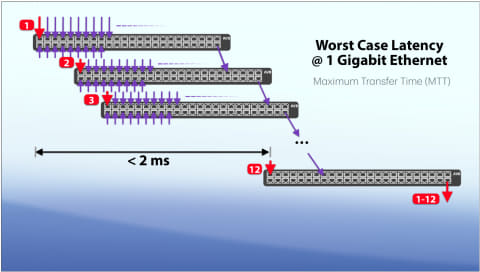

レイテンシーがネットワーク構成によって変わるのに、どうやってAVBは「予測可能で安定する」通信を実現できるのか?

ここで登場するのがgPTP、高精度時刻同期プロトコルだ。

gPTPは、AVBのために最適化されたPTPv2専用のプロファイルで、自動設定、エラー検出、高性能な時刻同期を実現するよう設計されたもの。ネットワークがナノ秒単位の高精度な時間同期を実現している今、非常に正確なネットワーク時刻情報を使って、必要なだけ多くのメディア・クロックを定義することが可能になった。

Milanにおけるメディア・クロックは、他の多くのIPオーディオ技術のようにPTPパケットから直接クロックを生成しているわけではない。代わりに、PTPの時刻はオーディオ・ストリームとは別に共有され、各ストリームには「2ミリ秒先」を表すタイムスタンプが含まれている。

現在時刻(同期用)と、再生予定時刻(再生用)を分離するこの設計は、音声データと他のトラフィックを統合型ネットワーク上で共存させるために不可欠。

別の言い方をすれば、「音声がいつ正確に届くかは気にしない。ただし再生開始時間までには確実に届けばよい」という考え方だ。

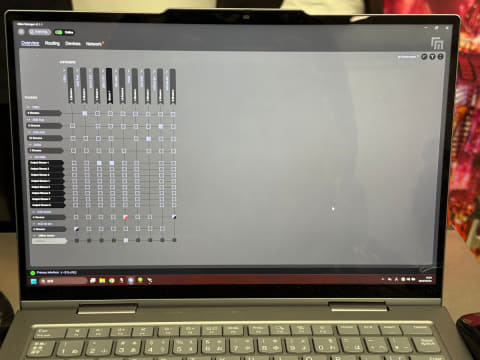

Milan Managerによる実用的運用

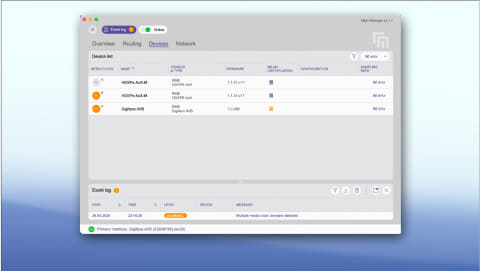

Holtmann氏は、Avnu Allianceによって開発された無償ソフトウェア「Milan Manager」のデモンストレーションも行なった。

このソフトウェアは、Milanデバイスがなくても使用可能で、多くのMilan認証デバイスが「オフライン・デバイス」として組み込まれている(16)。

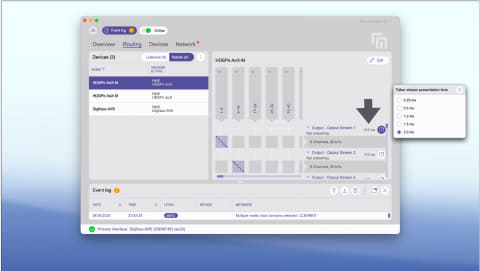

Milan Managerでは、まずネットワークが自動的にPTPグランドマスターを選出し、すべての接続機器のメディアクロックを同期させることができる。自分の機器をメディア・クロックのマスターに設定すると、Milan Managerは即座に「0チャンネルのクロック・ストリーム」をこの機器からすべての他機器へ生成し、サンプリング・レートを設定して同期させる。

興味深いことに、ストリームに書き込まれるプレゼンテーション・タイム(再生時刻)は常に「2ミリ秒先」に設定されているが、この2msという値は最悪のケースを想定した設定だという。

SRP(ストリーム予約プロトコル)を使えば、ネットワーク上で起こりうる最悪のレイテンシーを計測でき、Milan Managerを使えば、この設定を必要に応じてもっと短く調整することが可能で、用途によってはさらに低遅延な音声伝送が実現できる。

統合型ネットワークの実現と他技術との共存

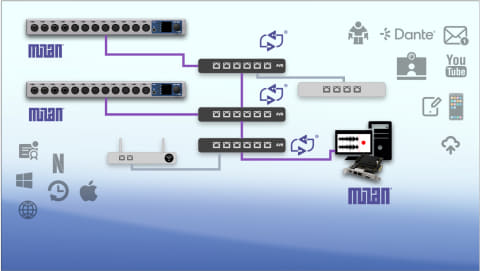

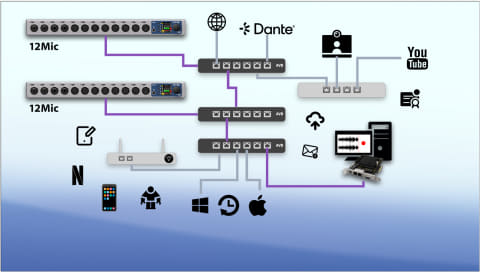

最終的に、統合型ネットワーク(コンバージド・ネットワーク)が実現される。

この段階でようやく、すべての制御トラフィックを音声データと同じネットワーク上で安全にやり取りできるようになり、混雑や制限の心配もない。これがHoltmann氏らが考える、オーディオ・ストリーミングにとって最も理想的な形だ。

DanteやAES67などの技術も、このネットワーク上で同時に使用することも、分離して運用することも可能。また、「ハンドオーバーポイント」と呼ばれる仕組みを使えば、異なる技術間で音声を相互に橋渡しすることもできる。

例えば、Milan-Dante、Milan-SoundGrid、Milan-IPMXといった複合デバイスの設計・運用も実現可能になる。これらのデバイスは、1つのネットワークポートで、Milanフレーム(AVB)とIPパケット(DanteやAES67など)を同時に送受信することができる。

AVBスイッチの価格動向とAVBがもたらす柔軟性の回復

AVBスイッチの価格については、普及を遅らせてきた要因のひとつとして言及された。

しかし現在、この状況は大きく変わりつつある。なぜなら、自動車業界が低コストのAVBスイッチを大量に必要としており、それによりAVB対応部品の価格が下がってきているからだ。今後はAVBスイッチの価格もより競争力のあるものになっていくと期待されている。

Holtmann氏は講演の最後に、ネットワークの根本的な仕組みを改善するというのは大きな挑戦だったと振り返った。

プロAV業界で使われる新しい技術の多くは、大手放送局の研究開発部門から生まれたものであり、彼らは自社ネットワークを非常に厳密に管理する前提でシステムを設計している。そのため、一般的な運用環境とは要求が大きく異なる。

それでも、AVBこそが日常的なプロオーディオの現場に「本来あるべき柔軟性」を取り戻してくれる技術だとHoltmann氏は語る。

AVBは自動車分野でのコスト効率化、ロボティクス分野での柔軟性、そして数百台の機器が接続されるプロオーディオのPAネットワークにおける高い信頼性によって、その実力を証明してきた。そして、これはまだ始まりにすぎないと確信している。

The Day of Milanが示す新たな可能性

The Day of Milanというイベント自体が、AVB/Milan技術への業界の関心の高まりを示している。現在、認証を受けたスイッチが149台、Milan対応デバイスが84台という数字は、まだ発展途上の段階にあることを示しているが、着実に対応機器が増加している状況でもある。

AVB/Milanの技術的優位性は明確だが、普及にはまだ時間がかかると予想される。しかし、この技術は単なる新しいオーディオ伝送手段ではない。従来のネットワーク・オーディオが抱える根本的な問題――音声データと制御データの分離、専門的なネットワーク管理の必要性、柔軟性の欠如――を解決する統合型ソリューションなのだ。

The Day of Milanで示された詳細な技術解説と実用例は、この技術が単なる理想論ではなく、現実的な解決策であることを証明している。今後、より多くのメーカーがMilan認証を取得し、対応機器が増加することで、AVB/Milanの真の実力が発揮されることになりそうだ。