― RandomTracking―

開発陣に聞く「AQUOS クアトロン 3D」に込めた工夫

~広色域/3Dだけではない、高精細/多色を生かした新機能~

|

| 左から渡辺氏、小池氏、指出氏 |

7月末にシャープも3Dテレビに参戦した。同社の3D対応テレビ「AQUOS クアトロン 3D LV3シリーズ」(以下LV3)は、ご存じの通り、新液晶技術「クアトロン」にフレームシーケンシャル方式の3D表示を組み合わせた、AQUOSの最上位機種となる。

最新技術を搭載した最上位機ということで、色再現性、3D、画質などに多くの特徴がある「AQUOS LV3シリーズ」だが、それが、クアトロン+3Dの価値の全てなのだろうか?

商品企画を担当したAVシステム事業本部液晶デジタルシステム第一事業部商品企画部副参事の指出実氏と、画質調整を担当したAVシステム開発本部 要素技術開発センター 第二開発部 副参事の小池晃氏、同開発部副主任の渡辺美保子氏に話を聞いた。

■ 差別化ポイントはずばり「クアトロン」、録画機能も搭載へ

まず、LV3の位置づけを確認しておこう。

|

| LC-60LV3 |

今夏のシャープ新製品は、クアトロン採用製品を中心に構築されている。商品企画を担当する、同社・AVシステム事業本部液晶デジタルシステム第一事業部商品企画部副参事の指出実氏は、「今年のシャープは、クアトロン搭載が他社との差別化ポイントとなっている」と話す。

クアトロンというパネルの特徴については、すでにいくつもの記事が出ているのでここで詳細を解説するのは省くが、要は黄色を含めた四原色化を行なうことで、光の利用効率が上がり、黄色・シアン・グリーン系統の発色が良くなると期待される。画質傾向に関する感想については、また後述することとしよう。

モデルは3種類あるが、薄型・デザイン重視のXFシリーズと、画質重視のLX・LVシリーズの2つに分けられる。今回採り上げるLVシリーズとLXシリーズの差は、ほぼ「3D対応であるか否か」といっていい。

| 型番 | サイズ | 3D | 特徴 | 店頭予想価格 |

| LC-60LV3 | 60型 | ○ | Quattron(4原色) 直下型LED スキャン倍速 Wチューナ USB HDD録画 | 60万円前後 |

| LC-52LV3 | 52型 | 45万円前後 | ||

| LC-46LV3 | 46型 | 37万円前後 | ||

| LC-40LV3 | 40型 | 28万円前後 | ||

| LC-60LX3 | 60型 | - | Quattron(4原色) 直下型LED スキャン倍速 Wチューナ USB HDD録画 | 55万円前後 |

| LC-52LX3 | 52型 | 40万円前後 | ||

| LC-46LX3 | 46型 | 32万円前後 | ||

| LC-40LX3 | 40型 | 23万円前後 |

LV3/LX3シリーズについては、USB端子にHDDを接続することで、テレビ番組の録画ができるようになっている。このあたりは、東芝が作った流れを追いかけ、他社製品に顧客が流れるのを防ぐための機能ともいえる。

ユニークな点としては、日常的に見ているチャンネル・番組を「常連番組」として自動認識し、それらを指定した時間分(例えば一日4時間まで、など)自動録画しておく機能の存在が挙げられる。一般的な自動録画は、番組表では追いかけきれない番組に「出会う」ために使うことが多いが、こちらはよく見るものを「見逃さない」ための機能といってよく、考え方は少々異なる。どちらかといえばカジュアルな録画に向いた組み立てといえる。

|  |

| USB HDD録画に対応 | 常連番組機能も装備する |

■ 3D関連の設定は「ボタン」にこだわる、明るさや画質モードは「3つ」

|

3Dメガネ |

シャープが3Dテレビでこだわっているのは、「メガネをかけたままで使う際の操作性」だ。

その理由を指出氏は「メガネをかけて映像を見ている時にメニューなどを操作するのは、かなり煩わしいから」と笑う。

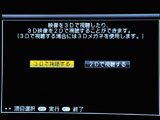

例えば、LV3には2D映像を3D映像に変換する「2D-3D変換」が内蔵されている。その効果は、1から16までの16段階に調整可能なのだが、調整はメニューからではなく、リモコンのボタンでダイレクトに行なう。

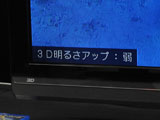

メガネを介して見る3D映像はどうしても暗くなりがちだ。それをカバーするためには、輝度を上げる機能が重要になる。LV3の場合には、そのために専用の「明るさアップ」ボタンを用意している。ボタンを押すことで「標準」「弱」「強」の三段階に調整が可能だ。切り換えは、ボタンを押すたびに変化するシンプルな「トグル式」だ。LV3の場合、もっとも明るい「強」の場合で100cd/m2となるが、周囲の明るさに合わせての切り換えが推奨されている。

「自動調整のようなものも検討したのですが、最高100cd/m2の中で調整しても、あまり細かな振り幅がとれないのです。そこで、あえて3段階としています。目安としては、明るいリビングでは『強』での利用をお勧めしています」と指出氏は話す。ちなみに、「標準」では60cd/m2、「弱」では30cd/m2の明るさに設定しているという。

|  |  |

| リモコンの3D専用ボタンで操作 | ワンボタンで明るさアップ | |

|

| Blu-ray 3Dの場合、再生開始時に2D、3Dを選択する |

用意されているのは「標準」「映画」「ゲーム」の3モード。いわゆる「ダイナミックモード」はない。

その理由は「明るさ」のギャップにある。液晶テレビの「ダイナミック」モードは、ディスプレイ輝度をできるだけ最大にし、色のノリやエッジもはっきりさせる傾向にある。ここで問題になるのは輝度だ。

「ダイナミックモードでは、明るい店頭展示、2,500ルクス以上の環境を想定したものとなっています。しかし、3Dでの明るさは100cd/m2。それを『3Dのダイナミックモード』として提示してしまうと、お客様にはギャップが大きく感じられると考えています。そのためダイナミックモードはあえてはずしました。将来的にこの問題が解決されれば、『3Dのダイナミックモード』も用意したいと思います」と小池氏は言う。画質モードを選択する際に、単純に同じ名称ではイメージが変わってしまうだろう、という配慮だ。

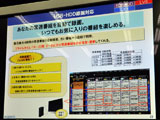

3つのモードは、具体的に次のような状況を想定している。

「映画」は、100ルクス程度の、ダウンライトで明かりをとった、ホームシアターを想定。「ガンマは2.2、色温度も6,500K」(小池氏)というから、やはり落ち着いて映画を観ることに特化した設定だ。狙いは「映画館で観る3Dに近い感触」だそうだ。

それに対し「標準」は、一般的なリビングに近い、200ルクス程度を想定している。「色をあざやかにし、メリハリのある画質を目指した。低階調側のガンマをやや沈め、中間調をやや持ち上げている」という。ダイナミックモードほど極端ではないが、忠実さよりも見やすさ重視の設定だと感じた。

そして最後が「ゲーム」。これは画質云々よりも、入力からの表示遅延を最低レベルに抑えた設定である。「許容できる範囲で処理をカットし、ゲームでの操作性に重点を置いた」(小池氏)モードである。例えば、2D-3D変換は、簡単に3D非対応ゲームに迫力を追加できるが、それ自体の処理が重いので、操作にはそれなりの遅延が発生する。3D対応ゲームであっても、画質調整にかかる負荷は2Dより大きい。2Dでも遅延は大きな問題であったが、3Dではより処理が増えるため、問題となる可能性が高い。そこでわざわざ用意されたのがこのモード、ということになるだろう。

残念ながら、ゲームモード時の遅延時間は、公式な数字が公表されていない。だが、一般的にゲームをする上で許容しうる範囲にはなっているのは間違いないようだ。

■ メガネにはちょっと技あり、フィット感は要改善?

|

| オリジナルの3Dメガネ |

さて、3Dテレビの画質や使い勝手を決めるのは「テレビ側」だけではない。メガネの工夫も大きなポイントとなる。現状では、ほとんどすべてのメーカーが「専用のメガネ」を用意しており、テレビ側とのセットで画質や使い勝手を実現している。

シャープも例外ではない。LV3に付属するのは、同社オリジナルのメガネとなっている。

最大の特徴は、「2Dボタン」の搭載だ。「家族で視聴中、一人だけ3Dがしっくりこない、気分が悪いといった時にも、仲間はずれにならず、2D映像に切り換えていっしょに見れます」と指出氏は話す。

といっても、仕組みは簡単。通常は右目用と左目用で交互に別々の映像が見えるように、メガネ内の液晶シャッターを開け閉めするのだが、このボタンが押された場合には、右目と左目に同じ映像を見せ、2D映像にする、というものである。ちょっとしたことだが、利便性は高い。

同じように液晶を使った3Dテレビでも、先行するソニーのものとでは、機構面に大きな違いが存在する。ソニーは3D表示時の明るさを保つため、メガネ側に偏光フィルターを入れていない。そのことは確かに効果的で、パナソニックの製品に比べ明るい、と言われる一つの理由になっている。だが他方で、視野が傾いた時に色が変わりやすく、画質面で大きなトレードオフとなっている。

シャープのメガネには、メガネ側に偏光フィルターが入っている。そのため、メガネそのものの透過率ではソニーより劣る。

だが、製品での見栄えは決して劣るものではない。今回は両者を並べてチェックしたわけではないので、確実にどちらが明るいかを断言するのは難しい。しかし、LV3は元々液晶の見かけ上の明るさが明るく、発色も鮮やかなので、メガネをかけた状態でもかなり明るく見える。輝度を高めた状態ならば、現状では最も明るい3D対応テレビの一つ、といって間違いない。

他社では子供や顔の小さな女性向けに、サイズの異なるメガネを用意している場合が多いが、シャープは1種類のみだ。「フィット感については、付属のバンドやパッドなどで調整する」(指出氏)ことになるという。正直な感想を言えば、視力矯正用メガネの上からかける場合、他社の3Dメガネに比べるとフィット感がいまひとつと感じたので、バンドなどでの細かな調整が必要になるだろう。

面白い特徴としては、メガネにUSB端子が内蔵されており、これでテレビ側から「給電しつつ使える」ことだ。メガネの電源はボタン電池であり、USB端子はあくまで「給電用」。充電はできない。ただし、電池が切れてしまっていた時などでも、テレビのUSB端子につないで視聴できる。

サポートの関係上、公式には「テレビにつないで使うもの」と規定されているが、もちろん、パソコンなど、USBの規格に添ったものに繋ぐなら、正常に給電されるものと期待される。ただ、同じUSB対応ならば、パナソニックがオプション品として「USB充電対応」のメガネを商品化してしまったので、インパクトは薄れてしまった。やはり望まれるのは「充電対応」ではないだろうか。

■ THX認証+「クラシック」モード、挑戦的な「2D向け映画モード」

さて、筆者が個人的にも注目した機能をご紹介したい。それは「3D」ではなく「2D」の機能だ(すなわち、LVだけでなくLXでも利用できる)。実はLV/LXシリーズは、映画の視聴にこだわった作りがなされている。

|

| THXモードと映画(クラシック)モードを追加 |

その一つは、同社製品としては久々に「THX認証プログラム(THX Certified Display)」を受けている、ということだ。このプログラムは、THXが遅延や発色などの各種条件(詳細は未公開)をチェックし、「十分なクオリティを持つ製品」として認めるもの。マーケティングプログラムの一つではあるが、映画向きのテレビを選択する一つの指針にはなる。シャープのテレビとしては、2007年に発売した「AQUOS TH1シリーズ」以来久々のものとなる。

そのため映画モードの中には、THX認証を受けた設定である「映画(THX)モード」が、おなじみのロゴデザインを利用して設けられている。シャープ開発陣は、サンフランシスコのTHXに出向き、画質の調整と認証作業を行なっている。なお、3Dの映画モードはTHX認証ではない。THX側で、まだ3Dでの評価基準が用意されていないためだ。

もちろんこのことも大きなトピックだが、むしろ面白いのは次の試みだ。従来、映画モードは1つだけ用意されていた。そのモードは「映画(THX)モード」として引き継がれているが、もうひとつ別の映画モードが用意されているのだ。

それが「映画(クラシック)モード」だ。小池氏は「かなり実験的なモードで、どのように評価されるか、楽しみ」と話す。その理由は、昨今のテレビで好まれる「ビデオ的な映画表現」とは逆行する調整を施すものだからだ。

ご存じのように、映画の多くは毎秒24コマ(24p)で作られている。その結果、毎秒30コマ/60フィールド(60i)や60コマ/60フィールド(60p)の表示に慣れた目で見ると、カクカクとしたコマ落ち感(ジャダー)が感じられる。そのため、最近は倍速機構の画像補完を用いて、24pを毎秒120コマ・240コマでもなめらかに見えるように補完する機能(デジャダー)が増えている。

デジャダーを使うと、確かになめらかにはなる。だが「映画館らしい感触」を好む人には、むしろ不自然に見える。

だから、「映画(クラシック)モード」では、デジャダーを完全に切り、24p的な動きで表示する。まあ、このくらいは他社もやっているところだろう。

面白いのは次だ。ジャダーと同様に嫌われやすいのが「グレインノイズ」。フィルムらしいざらつきは、ともすれば「みづらさ」として認識されている。特に、グレインに加え、フィルム傷などもある古い映画の場合、最新の撮影機材+デジタル編集で作られた、とてもSNの高い映画に比べると、「ノイズまみれで眠い画質」と思われることも少なくない。

「映画(クラシック)モード」で狙ったのは、グレインノイズやフィルム傷といった、古い映画ソースに存在するノイズ成分を、あえてしっかりと見せるように補正をかける、という形だ。

「今回ワーナー・ブラザーズと共同で、購入者にBDをプレゼントするプロモーション・キャンペーンを行なっています。その中に『風と共に去りぬ』があったことがきっかけなんです。最近は、昔の映画をリマスターしたBDが多く発売されるようになりました。そういった作品を、『なつかしい感じ』で味わっていただきたいと思い用意したんです」

小池氏は、モードを開発した経緯をそう語る。ノイズを目立たせるというと、なにか逆に汚くなるように思われるだろう。だが実際はそうではない。時にはどぎつく感じられることもあったグレインノイズが「存在は目立つがやわらかい」感じになり、フィルムライクな印象が強まる。もちろん好みは分かれるだろうが、グレインノイズが嫌いでない人なら好きになれる画質だろう。

さらに、24pの映像を黒挿入+バックライトスキャンを組み合わせて表示することにより、コマの切り替わりが「ガクガク」した感じでなく、こちらもよりやわらかい感触になり、映画館的になる。あえてノイズ感とジャダーを生かすことで「記憶にあるフィルム上映時代の映画館っぽく」することが、このモードの狙いなのだ。

単純にノイズを載せるというと、いかにも元映像がスポイルされそうな印象を受けるが、そうではない。これには、クアトロンならではの特性がうまく生かされている。

|

| クアトロンでは、4画素構成によりサブピクセルを高精細化。これを高画質化に生かすアプローチを導入した |

クアトロンは1ピクセルをRGBの三画素からRGBYの四画素構成に変えた。各画素を「サブピクセル」といい、サブピクセル単位で画像表示をコントロールすると、エッジのクオリティを上げることが可能となる。PCユーザーには、WindowsのClearTypeで利用されている考え方、というとわかりやすいだろうか。

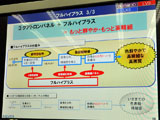

クアトロンは四画素構成になり、さらにサブピクセル制御を加えることで、三画素構成のパネルに比べ、特に斜め線のなめらかさを上げることができる。この機能は「フルハイプラス」と呼ばれており、液晶コントローラー側に実装されているという。フルハイプラスによる解像感向上は、細い線や点で表現されるグレインノイズやフィルム傷から「デジタルなノイズ感」を減らすのに役立つ。

フルハイプラスを「高域側で良く効くように寄せる」(小池氏)ことでノイズ成分に効果が出るようにし、さらに、3DNRをすべてオフにすることで、「あえてノイズが目立つ」映像にしているのだ。もちろん過信は禁物だが、単純にノイズを強調するよりは自然な感じになり、フィルム的な解像感が生まれる。

これらの考え方は、「最近のテレビではタブーとなっているもの」(小池氏)だそうで、シャープとしてもかなり冒険だったようだ。効果のほどは、店頭などのデモでご確認いただきたい。

なお、この画質モードはなにも映画だけに効くものではなく、AQUOSに入力されたすべてのソースで有効だ。例えば、ビデオ撮影されている最近の「水戸黄門」をあえて「映画(クラシック)モード」で見るのも面白そうだ。

|  |

| サブピクセルコントロールで斜め線をなめらかに | フルハイプラスと命名 |

■ 純度の高い色で特に有効、「黒の締まり」もクアトロンの効果

|

| 広色域化がクアトロンの大きな特徴 |

最後になるが、ここで、「4原色」になったことによる発色の傾向について、感想を述べておきたい。

4原色になることで気になるのは、元々3原色で入ってくる信号を変換するため、「正確でなく、誇張された映像になるのでは」ということだ。「ホワイトバランスがかわってしまうようなことはない」(小池氏)とはいうものの、色が変わる傾向は確かに感じられる。

だが、2Dのダイナミックモードで見ない限り、それはごく控えめなものだ。色の誇張という意味でいうなら、2007年あたりまでのAQUOSの方が、もっときつかった印象が強い。純度の高いシアン系・グリーン系が特に美しくなる印象で、相対的に見れば「プラス」と感じる。金属発色の良さも高評価だ。黄色については「微細な違い」がわかりやすくなる。例えば、黄色いステージ衣装と「それを撮影してモニターに表示している時の映像」での発色の違いが分かるほどだ。とはいえ、多くの中間調ではそこまではっきりとしたメリットがでてくるわけではないので、「色域が広がった分だけプラス」という感じだろうか。

むしろ好感触であったのは、黒がしっかり出ている点だ。これは、開口率が上がってコントラストが上がったことと、バックライトが直下型LEDであるメリットといえる。クアトロンというパネルの価値という意味では、ここも見逃せない点だ。3Dでも2Dでも、シャープが主張する効果は感じられる。

(2010年 8月 6日)