吉田伊織のA&V奥の細道

UHD BDプレーヤーでのインシュレーター到達点。“振動対策におけるスタガリング”とは

2025年11月11日 08:00

オーディオ機器と楽器の音質対策の続き

前回はピアノとインシュレーターの話などで、オーディオ機器の振動対策と心地よい楽音を得る楽器の発想との違いと手法の親和性について考察した。

ついでに、クラシックギターの振動対策について少々。

たとえば楽器を直接膝に乗せる通常の演奏姿勢ではボディの振動が吸われてしまう、ということからギターレストという膝乗せ用保持具が以前から使われている。

これは奏者の身体から離して、空中に浮いた状態に近づけることで音量と発音の純度を向上させようという手法だ。これで音量が向上し明快志向の音色になるのは確かだ。それに膝のうっ血や骨盤の座りの悪さが避けられれば長時間の演奏に有利だろう。

あるいは、マイクスタンドのように自立型のギタースタンドというのもあり、これはギターをスタンドによって完全に保持させておき、奏者は身体を離して押弦と弾弦をするのみというもの。その様子はサンタナのライブ映像で見たことがある。

ただしこれは音質対策ではなく、ライブのステージにおいて電気ギターとの持ち替えの手間が省けるからだろう。

ギターレストのカタログ(ギターグッズ通販:ギターショップアウラ)

こうした空中浮遊的な対策は、スピーカースタンドにスパイク状のフットを3~4点支持するやり方に通じるところがある。スタンド自体も、空力的な配慮から柱状スタンド部の正面に丸みのある形を与えることが珍しくない。スピーカーの下部から背後に回り込む音の放射成分を正面に跳ね返さないように滑らかにそぎ落とすわけだ。

もちろんスピーカーの底部と設置面(床)との間を吹き抜け状態にすることも肝要だ。それでコンクリートブロックやレンガでスピーカーを支持することが流行ったりした。

けれども吹き抜けの必要性が理解できずに、スピーカー前面の下をコンクリートブロックの壁で支え、それによる歪んだ反射音を直接放射音に混ぜるような置き方もよく見られたものだ。嘆かわしい。

UHD BDプレーヤ-への対策

今回はすでに写真で予告されていたように、筆者リファレンスであるUHD BDプレーヤ-「UDP-LX800」(パイオニア)の脚部の対策を説明しよう。

元からある鋳鉄製の脚部の下に「クヌギの輪切り」を置き、その下は前後に渡す集成材を置く手法は、ちょっと見にはラフな置き方、あるいは無駄な段積みのように見えるかもしれない。実際に、これで劇的に画質、音質がよくなるというものではなく、普段からじっくり視聴した上での判断でこうなった次第。

そのねらいは、元から完成度の高い画質と音質を誇るプレーヤ-なので、“どうだ凄いだろう、これが究極の振動対策だ!”というような剛の者を介在させることはそぐわないとみなしているからだ。

究極のS/Nによる超高純度の世界を目指したものや、たくみな振動対策で成熟した世界の至福を味わう、と頑張るまでもないのだ。ただしほんの少しだけ、使い手の世界観に近づけようとはしている。

大きな荷重を狭い面積で支える意義

その仕掛けを開陳する前に、ピアノの音質対策のキモを考察しておこう。グランドピアノは何百キログラム(kg)もの荷重をたった3点のキャスター付き脚部で支えるようになっている代物だ。普段はそんなことを意識しないけれど、これは凄まじい使用条件に違いない。

たとえば一脚で100kg支える条件とすると、それを受ける面積はキャスターの車輪のごく一部の接地面積となる。前回紹介したクラビベースのような受け皿の面積と比べると、クラビベースの底面積は車輪の接地面積の数百倍はあるだろう。それだけ単位面積当たりの荷重は少なくなるわけだ。

受け皿は100kgの荷重を数百分の一に薄めた状態で床に接するので、振動の伝わる部分での問題は緩和されるだろう。つまり、響きの良い木材でできた受け皿において、過激な振動成分を和らげ、振動伝達のノード(結節点)における無用な反射や歪を抑えることになることは容易に想像できる。

逆に言うと、キャスターの車輪の微小な接地面積だけで100kgを支えるとなると、単位面積当たりの荷重は、受け皿を使った場合の数百倍にもなるわけだ。実重量100kgにそれを掛けると凄まじい数値比較になることは間違いない。

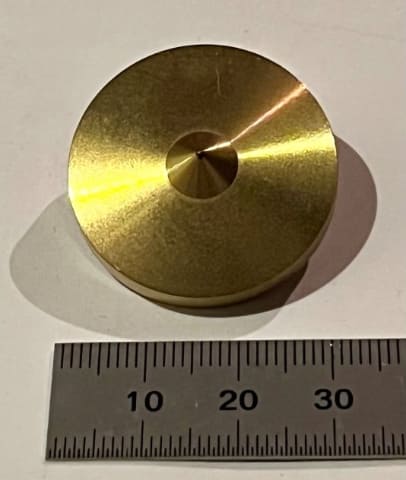

もう少しオーディオ寄りに考察しておこう。手持ちに、30mm径の先端が錐体上の円盤型フットがある。材質は真鍮だ。ピン状の先端部の径は0.5mm程度とすると直径比は60:1。面積比はその二乗だから3,600:1となる。

そこで円盤一枚で3kgの荷重を受け持つとすると、先端部の荷重は円盤部の単位面積当たりの荷重の3,600倍、つまり10t(トン)を超える値に「増幅」されたことに相当するわけだ。これだけの重量を点接触で支えるから、接点は機械的に強固となり、見かけは安定定位することになる。

ただし柔い材質だと接点が変形しやすいのでピンの先端部だけより硬質な材料にすることがある。

それが点接触型のピン/受け皿方式の重量方面から見た意義だ。こうしてごく小さな面積の接点部において、機械的安定支持という見かけの利点の他に、材質の硬さの限界から振動の伝達経路が非直線になり、伝えるべき振動に歪を与え、妙な帯域成分の歪を生じたりもすることになる。それが“点接触式支持固有の音質”の一因にもなるわけだ。

実際にはそういうことがないように材質やサイズや形状を考慮して商品化されるので、格別に特徴的な音質効果になってしまうものは少ないだろうけど、過敏な状態を作るゆえの難しさのある方式であることは間違いない。

大ハンマーとくさび

こうした機械的な力の伝達における“増幅作用”に関連して、余談をひとつ。かつて「ベルリンの壁崩壊」の現場映像として、大ハンマーを振るって壁を壊そうとする若造の姿が記録されていた。しかし、その大ハンマーはたやすく跳ね返されて少しも壁を破壊できなかったのだ。

この場合は、古来からの手法を使うのが得策だ。つまり、先端が鋭いくさびを使い大ハンマーの打撃力を桁違いに拡大することで人力にて強固な壁を割ることができるということ。ところがその歴史的映像の中の目立ちたがりの若造は、そうした知恵が行き渡った労働の経験がないのだろう、と推察できてしまった次第。

大型インシュレーターの効用

そこで有望なピン/受け皿の材質は何かというと、木材は無難だ。特に大型で振動の内部損失を利したものはそういえる。ただし製品化された例は少ない。

となると、そもそもピン/受け皿方式以外のやり方を求めるのが得策かもしれない。その好例を写真で紹介する。

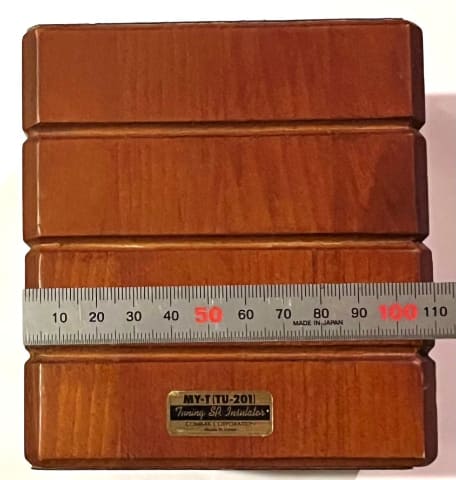

高さ12cm、側面11×12cmの大きな木製インシュレーター。大型スピーカーや大型アンプ用を想定したものだが、筆者はプロジェクターの置台に用いて立体感のある高画質を得ていた。特に三管プロジェクターには著効があった。

鋳鉄の意義

あるいは、鋳鉄製の脚部は音速が速く、しかも響きを整える効果があるので高級機によく採用されている。特にアイシン髙丘(TAOC)の「グラデーション鋳鉄」はS/Nと鮮度感、減衰音の純度に優れている。材質自身の密度がランダムなことを生かした設計のようだ。いわば、木材の減衰吸収能力と鋳鉄の頑丈さを組み合わせたようなものだろう。

振動対策におけるスタガリングとは?

というわけで、筆者のインシュレーターの発想は、ピン/受け皿方式とは大きくことなっていることになる。

東急ハンズで入手したくぬぎの輪切りは、年輪がはっきりしていて、外形は適度に不定形になっている。木材としての密度は低く、乗せる機器の振動を伝えやすいけれども、振動の減衰能力はほどほどだろう。

実際に、これをUHD BDプレーヤーの脚部と置き台の間にあてがってみると、ちょっと柔らかいタッチの音になり、悪くはないけれど積極的に使いたいというほどでもなかったのだ。

ところが、写真のように前後の脚の間に硬い集成材を渡した上で輪切りを介在させると結構な効果が得られた次第。劇的な改善効果ではないが、繊細な音、細部まで立体的に彫り込まれた音が得られて、しかもパイオニア伝統の力強さや鮮度感は保たれるようになった。

その理由についてはすでに推測できるだろう。脚部と輪切り、輪切りから渡し板のノード(結節点)においては、各段の面積、容積を少しずつ増やすようにして受け渡されているからだ。接触面積を増やすことで振動の受け渡しのノードでの過敏な現象を防ぎ、ゆるりと減衰しつつ有害な機械振動成分を除去していく、という機序になっていることは視覚的にも納得できるだろう。

このように少しずつ結節点の面積比を増しつつ、<硬い→柔らかい→少し硬い>という材質の変化を加味し、ほどよい効果が得られる方式を筆者は「振動伝達系のスタガリング」と呼んでいる。聞きなれない用語だが、スタガリングはアンプ設計の技術書ではよく見かけるものだ。

そのキモは、同じ回路常数のアンプを何段もつないでいくと動作が不安定になることを防ぐことだ。そこで、結合コンデンサーや受けの抵抗の値の組み合わせ(時定数)を増幅段ごとに変えるのが定石だ。そうした結合条件をずらす=スタガリングすることで全体の安定を図る発想だ。

そんな発想も当てはめて選択した脚部の多段構成は、メーカーでは製品化しにくいだろう。実際のところ、私のやっていることをそのまま商品化しようにも、「効果が淡白すぎる」と断られることだろう。むしろ使い手が試行錯誤して目的の音質を得る、というオーディオ遊びにとって好適な課題だと思う。ちなみにこのUHD BDプレーヤーの場合、わずかながら画質においても好結果となっている。

それと、前の方でスピーカーの底部を吹き抜けにする意義を述べたけれど、こうしたプレーヤーやアンプにおいても吹き抜けを設け、その空間にフェルトやフランネルなどの起毛素材を吸音材として用いると好結果となることはすでに知る人ぞ知るだ。

スピーカーからの音圧を緩和するため、というより、機器自体の振動を放散する効果の方が上回るのではと思っている。それについては、重心付近で全体を支持するインシュレーターの使い方において説明した通りだ。

ここで紹介したのは、無数にある振動対策法のごく一部だが、色々試してみてほしい。