藤本健のDigital Audio Laboratory

第1039回

初心者も弾けちゃうスマートギターからウィンドシンセまで。激熱の中国楽器展示会に潜入!

2025年11月10日 09:39

Music China(中国国際音器展覧会)というイベントをご存じだろうか? 毎年10月に中国・上海で行なわれている、おそらく現時点において世界最大の楽器の展示会だ。

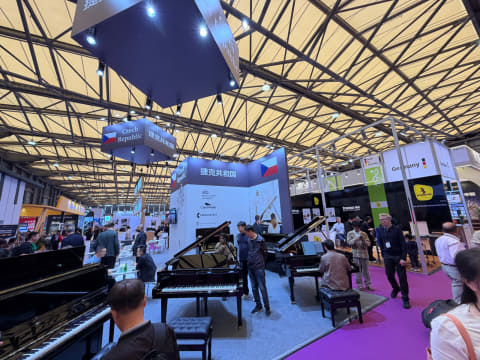

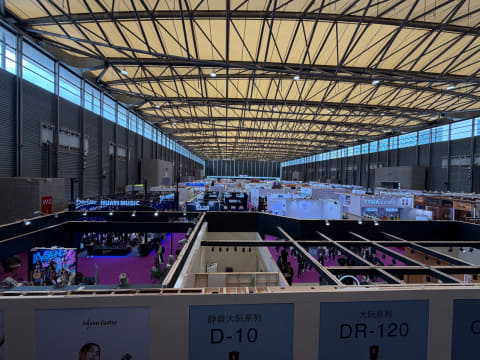

今年は10月22日から25日まで、上海新国際博覧中心(SNIEC)で開催されたのだが、会場の規模が幕張メッセの3倍程度……と言えば、その大きさのイメージがつくのではないだろうか?

シンセサイザやDJ機器をはじめとする電子楽器やエレキギター関連、アコースティックのピアノ、ヴァイオリンやチェロなどの弦楽器、サックスやトランペットなどの管楽器、さらには古琴や二胡などの中国民族楽器まで幅広い楽器を展示していた。

そのMusic Chinaに先日、久しぶりに行ってきたが、やはり日本やアメリカの楽器展示会とは違いも多い。今回特に目立ったのはスマートギターと呼ばれる楽器や、ウィンドシンセサイザが数多く展示されていた点だ。

また来場者にも違いが見られた。今回はそのMusic Chinaの状況についてレポートしてみよう。

Music Chinaとは?

Music Chinaは2002年、ドイツの楽器展示会として伝統のあるMusikmesseのアジア版として企画され、Messe Frankfurt(上海)と中国楽器協会が共催でスタートした見本市だ。

その後、中国国内外のメーカーの出展が急速に伸びていき、現在の会場である上海新国際博覧中心での開催が定着していった。

筆者がMusic Chinaを取材したのは、2018年と2019年。そのときも本連載で記事にしているが、日本ではほとんど知られていないメーカーが、非常に大きな規模で存在していることに驚かされた。

その後も継続的に見学・取材を続けるつもりではあったが、2020~2022年はコロナ禍の影響で中止に。2023年に復活したものの、日本人が中国本土へビザ免除で入国できる制度が中止されていたため断念。その制度が昨年11月に復活したことで、今年6年ぶりに参加することにした。

ちなみに出展社数でいうと、前回訪れた2019年が最大規模となっていて、2,200社で来場者数が約17万人。それに対し、今年の出展社数や来場者数の最終数値はまだ正式には発表されていないものの、約1,600社で約12万人の参加とのことなので、ピーク時の7割程度に縮小している。

その会場、幕張メッセでいうところのホール1~3をひとまとめにしたような大きいホールがW1~W5、N1~N5、W1~W7と全部で17あり、それが三角形に配置されていた。

そのホール間移動のための無料のシャトルバスが常時運航されているが、それに乗って、W5~W3までを移動した様子をビデオ撮影してみたのがこちら。

また、その会場の内部を少しビデオ撮影してみたのがこちら。実際には、かなりな爆音が鳴り響いていて、ギター系のホールなどは長時間いるのが苦痛になるほど。ただ、かなり賑わっていることが映像から伝わるのではないだろうか。

米アナハイムで開催の「The NAMM Show」との違いは?

海外の楽器の展示会といえば、誰もが最初に思い浮かべるのがアメリカのアナハイムで行なわれている「The NAMM Show」だろう。筆者もNAMMには頻繁に訪れているが、NAMMとMusic Chinaではさまざまな面で違いがある。

アナハイム・コンベンションセンターと幕張メッセは会場規模的にほぼ同じであるため、Music Chinaが倍以上の規模であることは確かだ。でも、目的は大きく異なっている。そう、NAMMは基本的にBtoBのイベントとなっており、世界中のメーカーがここで発表を行ない、世界に向けて発信していく場だ。

それに対し、Music ChinaはBtoBとBtoCの2つの側面があり、前半の22日と23日は業界来場者限定、後半の24日と25日は一般公開となっていて、事前にオンライン登録していれば無料で入れるようになっている。

会場には、子供や学生の入場者も多く見られたし、ドラムやギター、キーボードの試奏する子供たちも多く見ることができた。

BtoBのほうも、メインは中国国内のマーケットに向けられたものだ。そのため、日本からはもちろん、欧米からのメディア取材も少ない。

初日に行なわれたメディア向けの会場案内ツアーに参加したが、参加者は20人程度。日本からの参加は筆者と、楽器の専門業界誌であるミュジックトレードの社長の2名だった。その他でいうと、Mac fanのDTMコーナー担当の編集者が、取材に来ていたくらいではないだろうか。

一方、これまで筆者はMusic Chinaが中国国内に向けたイベントであると思い込んでいたが、実際にはNAMMとは違う形での国際イベントになっていることも少しわかってきた。

これはあくまでも、出展する形で参加していた業界関係者から聞いた話ではあるが、ロシアや中近東などからのバイヤーの姿がかなり見られた、とのこと。なるほど、そういう意味合いも大きくなってきているのかもしれない。

トレンドは「スマートギター」と「ウィンドシンセ」

さて、今回久しぶりに参加したMusic China、もちろん主に見ていたのは電子楽器系のエリアだが、そのトレンドは6年前とはだいぶ変わっていたように感じた。

6年前はとにかく電子ドラムの新興メーカーがたくさんあったことや、いわゆるライバーのための配信機材が数多く展示されていることだったが、今回はスマートギター、ウィンドシンセが本当にたくさん展示、デモされていたのが印象的だった。

今回も電子ドラムがたくさんあったことは従来通りで、日本市場に入ってきていない中国メーカーの電子ドラムがいろいろあったが、それ以上にスマートギター、ウィンドシンセが目立っていた。

そもそもスマートギターって何? という方も多いだろう。

スマートギターの定義が明確に定まっているわけではないが、国内で開発されたインスタコードもその一種である、というとなんとなくイメージできるだろうか。

初心者演奏支援機能が搭載され、コードを覚えていなくてもボタンを押すだけでコードが鳴らせたり、LEDで指を押さえる場所を教えてくれたり、チューナーやメトロノーム、ルーパー、エフェクト、アンプ機能などを内蔵したものも多い。

またそもそも弦が存在していないスマートギターもあれば、Bluetooth-MIDIなどを通じてスマホ/タブレットと連携させて使うタイプのものも多い。

例えば、左手でコードボタンで選び、右手でジャラ~ンと弾いたり、ポロポロとアルペジオを弾く……といった感じのもの。中には、弦の代わりに鍵盤が埋め込まれている……といったタイプのスマートギターも存在する。

スピーカーを内蔵していて、本体だけで演奏を楽しめるものも多かった。

ENYA MusicやDivitoneなど、中国のギターメーカーが出しているものもあれば、MIDI Plusをはじめとする中国電子楽器メーカーが出しているものなど、いろいろなものがある。

やや誤解を恐れずに言えば、ギターの練習をまったくしなくても、手軽にギター風な演奏ができるようになる電子楽器。これが中国で大ヒットしているのだ。

これをそのまま日本に持ってくれば同じようにヒットするか? といわれると疑問符が生じるが、楽器が弾けない人でも簡単に楽器演奏を体験できる機材なので、それなりの需要はあるようにも思う。

とくにスマホやタブレットと連携し、自分の好きな曲に合わせて演奏を楽しめる、という点はニーズはありそうだ。

管楽器のように“吹いて”音を出す電子楽器「ウィンドシンセ」

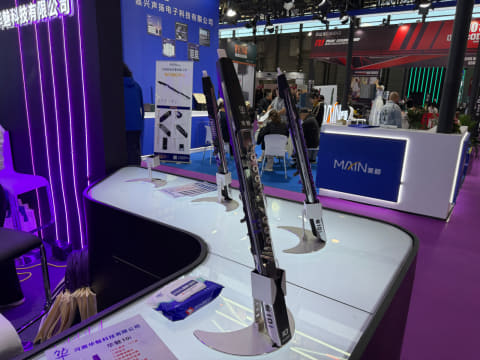

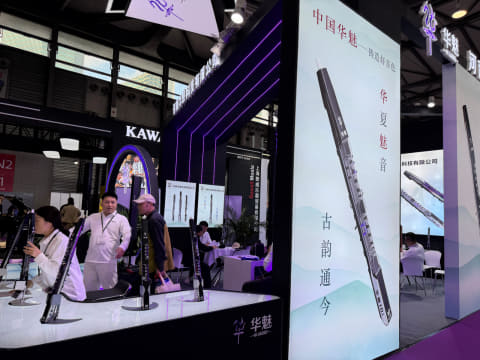

もうひとつ、スマートギターよりも数多く見かけたのがウィンドシンセだ。ウィンドシンセはAKAI Professionalの「EWI」が有名だし、近年はRolandが「Aerophone」シリーズを出して日本でもユーザーが増えてきている。

しかしMusic Chinaの会場を見ると、そんなレベルではなかった。

ある人に聞いたところ、中国にウィンドシンセメーカーは大小合わせて100社を超えるとのことで、実際に会場でも30社以上出展していたように思える。リコーダー風なコンパクトなタイプのものから、大きなサイズのものまでいろいろだが、大きく高機能・高性能なものが流行っていたという印象だ。

シンセサイザなのでサックス、クラリネット、オーボエ…といった音色プリセットが入っているのはもちろんだが、中国民族楽器の音色が充実しているものが中国国内では売れ筋なのだとか……。

有線のMIDI出力やUSB-MIDI出力を装備しているものはもちろん、Bluetooth-MIDIに対応した機材も多く、日本に持ってくればそれなりに需要はありそうに思うが、どうだろうか?

ROBKOOなど日本国内流通を始めているメーカーも一部にはあるが、その大半は日本には来ていないものばかりだった。

日本人プレイヤーの演奏が人気!?

ところで、Music Chinaを取材に行く日本メディアは少ないけれど、さまざまなブースで日本人のプレイヤーによるデモ演奏が行なわれていて、どこも大人気になっていた、というのも事実だ。

たとえばリットーミュージックのギター教本「地獄のメカニカル・トリーニンング」シリーズで知られる小林信一さんは、複数の会社のステージで演奏を披露していたが、Music Chinaの会場には演奏を知らせる大きなポスターが張られており、ステージを見に行くと百人近い人だかりで、みんながスマホでビデオ撮影している……といった感じだった。

またギタリストの鈴木健治さんは、中国のエフェクトメーカーとして急成長するHOTONEブースでデモ演奏を行なっており、ここにも多くの人が集まっていた。

さまざまな楽曲を演奏していた中で、以前鈴木さんがGuitarFreaksというゲーム用に作った楽曲を演奏したところ、このゲーム、楽曲のファンで昔いっぱいプレイした、という人から声をかけられたのだとか……。

一方、前述のウィンドシンセメーカーであるROBKOOのブースではウィンドシンセプレイヤーとして幅広く活躍しているBANANA-suさんとcomariさんの姿も発見。MUSIC China開催の4日間、何度かプレイを行なっていたようだ。

電子楽器系ではなく、アコースティック楽器が展示されているホールでは、元T-SQUAREのメンバーでもある宮崎隆睦さんもプレイを行なっており、数多くのファンが詰めかけていた。プレイ後には、CDにサインを求めるファンが行列をなすなど、人気の高さが伺われた。

そのほかにも野村康貴さん、丸山達也さん……など、多くの日本人プレイヤーが活躍しているのを目にすることができたのは、ちょっと嬉しい感じでもあった。

以上、今年のMusic China 2025について、紹介してみたが、いかがだっただろうか?

日本国内ではあまり報道されていない展示会ではあるが、日本ではあまり見ることのない楽器、機材を見ることができるのも楽しいところ。

できれば、また来年も行ってみたいと思っているが、事前登録すれば無料で、当日入場でも約1,000円で入れるので、上海観光と合わせて行ってみるというのも面白いのではないだろうか?