トピック

DUNUの“技術力”と“音の哲学”を聴け!新機軸の赤き「DN242」と、蒼き「DN142」

- 提供:

- サウンドアース

2025年11月28日 08:00

イヤフォンに詳しくなると、「中にどんなドライバーが入っているのか?」が気になってくる。ダイナミック型、BA(バランスドアーマチュア)、EST(静電型)など、様々な方式があり、それらが沢山搭載されたイヤフォンが欲しくなる。

ただ、ユニットを沢山搭載すれば音が良いというわけではない。どの帯域に、どんなユニットを使い、どう設置し、それらの振動や排圧を処理するか。帯域ごとに、音色がチグハグだったら不自然な音になってしまう。異なるドライバーが奏でる音を、どのように1つにまとめあげるか。そこに、メーカーの技術力や、追求する音の哲学が垣間見えるのだ。

DUNUが11月21日に発売した「DN242」(実売53,980円前後)と、今後発売予定の「DN142」(12月5日発売/市場想定価格43,980円前後)は、まさに同社の技術力を体現したイヤフォンだ。サイズや形状に大きな違いはないが、搭載するドライバーの選択と使いこなしによって、まったく違う世界を楽しませてくれる。同時に、2機種のサウンドに共通する部分に、DUNUの哲学が感じられる。

DUNUとは

2002年に中国で誕生したDUNUブランド。ハウジング用の金型CNC切削マシンや、サウンドテストルーム、周波数帯域測定機、無響室といった設備を持ち、大規模な生産工場も完備。それらを使いこなす技術力と、振動板から磁気回路、筐体など、全てを自社で作れるのが大きな強みだ。

2013年にアジアメーカーとしては初の、オリジナルなBA×2基 + DD×1基のハイブリッドイヤフォン「DN-1000」を披露。2019年にはベリリウム振動板を使った「LUNA」を、2021年の「ZEN PRO」では新世代ECLIPSEドライバでダイナミックドライバーの可能性を追求するなど、様々なタイプのドライバーを使いこなしてきた。

日本のポータブルオーディオイベントにも積極的に参加し、日本市場の意見やトレンドを取り入つつ、「DaVinci」や「VULKAN」、「TITAN」、「DK3001 BD」などの人気モデルが誕生。そういった意味で、日本との関わりの深いブランドでもある。

高い技術力と、研究開発した素材、それらのパーツを作り、組み上げる精度にもこだわっている。開発者が自ら試聴とチューニングを繰り返し、サウンドポリシーとして“自然なサウンド”を追求しているそうだ。

「DN242」と「DN142」

そんなDUNUが新たに手掛けたのが、DN242とDN142だ。両者を細かく見ていこう。

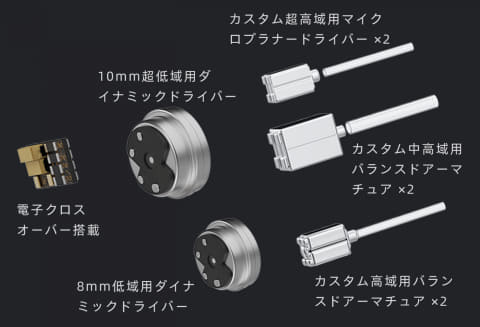

真紅のハウジングが特徴的なのがDN242だ。技術力の高いDUNUらしく、どちらのモデルも、様々な方式のドライバーを複数搭載しているのだが、DN242のドライバー構成は以下の通りだ。

- 超高域:カスタム・マイクロプラナードライバー×2基

- 高域用:カスタム・バランスドアーマチュア×2基

- 中高域:カスタム・Knowlesバランスドアーマチュア×2基

- 低域用:8mmダイナミックドライバー×1基

- 超低域用:10mmダイナミックドライバー×1基

筐体サイズはそれほど大きくないのだが、2基のダイナミックドライバー、4基のBA(バランスドアーマチュア)、2基のマイクロプラナーと、合計で3種類、8基のドライバーを搭載している。

これらのドライバーが、低域や高域など、5ウェイに分割した帯域をそれぞれ担当している。帯域を分割するために、電子クロスオーバーネットワークも搭載。外から内部は見えないが、よくこれだけのパーツが入るものだと関心する。

異なる方式のドライバーを採用しているのは、それぞれのドライバーの特性を活用するためだ。

超低域は、低音再生が得意なダイナミック型、それも10mmと口径の大きなドライバーを採用している。低音は音楽、サウンドの土台でもある重要な部分だが、過度に出過ぎるのもよくない。深い低音でありつつ、キレのあるサウンドを目指して開発したそうだ。

8mm径のダイナミックドライバーの役目は、「繊細なフィルターのように、余分な濁りを取り除き、ドラムの余韻やエレキベースの粒立ちをクリアに再現するため」だという。口径の異なるダイナミック型を組み合わせることで、スピード感のある低音を追求したそうだ。

中高域は4基のBAが担当。Knowles製BAをカスタムしたものも、2基含んでいる。帯域的に、ボーカルも含まれる重要な部分だが、声の質感、男性ボーカルの厚みのある声、女性ボーカルの繊細なブレスなども再生しつつ、それでいて耳に刺さらない自然なバランスを追求。「“解像度のための解像度”には陥らず、音楽としての自然さと余裕」を心がけたそうだ。

特徴的なのが、超高域用のマイクロプラナードライバーだ。一般的なドライバーユニットは、振動板が漏斗のようなカタチをしているが、プラナードライバーは平面の振動板を採用している。振動板は非常に薄く、軽量であるため、入力された音楽信号に素早く反応でき、高域再生に向いている。

「空間全体に“透明な空気感”をもたらし、サウンドステージに奥行きと広がりを加えるため」に搭載しており、「音楽の空間表現における決定的な一手」になるという。それでいて「主張しすぎない事」にも注意したそうだ。

ケーブルの導体は高純度4芯銀メッキ単結晶銅を採用。着脱できるようになっており、0.78mmの2ピンを採用。入力プラグは交換タイプで、3.5mmのシングルエンドと、4.4mmバランスを付け替えられる。

DN142

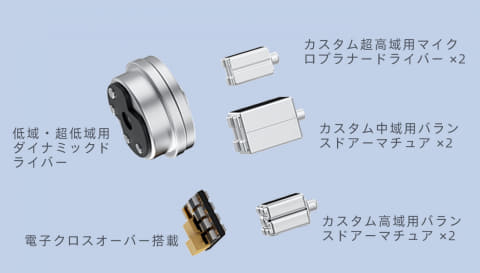

深みのある青いカラーが特徴のDN142は、以下の7ドライバーを搭載している。

- 超高域:カスタム・マイクロプラナードライバー×2基

- 高域用:バランスドアーマチュア×2基

- 中域用:バランスドアーマチュア×2基

- 低域用:ダイナミックドライバー×1基

DN242と比べてみると、ダイナミックドライバーが1基になっている。中高域をBA×4基が担当、超高域をカスタム・マイクロプラナードライバー×2で再生するのは同じだ。

精密に設計されたクロスオーバーネットワークも搭載。各周波数帯域のシームレスで自然な繋がりにこだわって開発したそうだ。

DN242でも同様だが、DN142の超高域用のマイクロプラナードライバーは、従来のマイクロプラナーよりも駆動しやすくなっており、特別な機器を使わなくても、マイクロプラナードライバーの能力を発揮できるという。

DN142のサウンドは、「リラックスしたニュートラルさ」をテーマにチューニング。「あらゆる音色が、その音源に忠実に表現される。よりピュアで自然なアプローチを採用し、意図的な色付けを避け、正直な音楽表現を優先した」という。その結果、クラシックの繊細さ、ポップスの躍動感、ロックの荒々しいエネルギーまで、ジャンルを問わずに使えるイヤフォンになったそうだ。

ケーブルはDN242と同じで、導体は高純度4芯銀メッキ単結晶銅で着脱可能。入力プラグも3.5mmのシングルエンドと、4.4mmバランスが選べる。

音を聴く:DN242

音を聴いてみよう。Astell&KernのDAP「A&ultima SP3000」を使い、4.4mmバランスで接続。Qobuzのハイレゾ楽曲をメインに聴いている。

なお、どちらのイヤフォンも装着感は良好。筐体サイズはそれなりにあるが、耳に触れる部分の形状がよく工夫されているため、装着時も圧迫感は少ない。そのため、一度装着してしまえば、イヤフォンのサイズはあまり気にならない。耳掛けしたケーブルもサポートしてくれるので、装着安定性も高い。

「ダイアナ・クラール/月とてもなく」を再生すると、非常に清涼感のある、そしてハイスピードなサウンドが広がる。

まず印象的なのはアコースティックベースの描写。余分な響きがなく、タイトな低音で、ベースの弦がほぐれながら振動する様子が良く見える。トランジェントも抜群だ。一聴すると、低音が少なめに感じるのだが、聴き込むと低い音がしっかりと重く沈んでいるのがわかる。過度に主張せず、あくまで控えめに、音楽全体を下支えする役に徹している印象だ。

低域がタイトなので、ピアノやボーカルといった中高域がクリアで、細かな音が良く見える。音場は広く、そこに定位する音像もシャープなのだが、エッジを無理に強調したような音ではなく、ナチュラルな音で好感が持てる。開放的なサウンドなので、イヤフォンの閉塞感が苦手という人にも聴いて欲しいモデルだ。

「藤井風/Prema」では、冒頭からサビが展開する楽曲。低音から高音まで様々な音が一気に広がるが、DN242で聴くと、低音がしっかりと音楽を下支えしてくれるので、安定感が抜群だ。タイトで膨らまないため、中高域にあるボーカルとコーラスが非常にクリアでシャープに聴き取れる。

「米津玄師/IRES OUT」は、冒頭から激しいビート、女性たちのコーラス、笑い声といった様々な音が散りばめられるが、DN242では、全ての音がハッキリ、クッキリ聴き取れる。まるでメガネを新調した瞬間のように、あらゆる音にフォーカスがビシッと合焦し。「見える、全てが見えるぞ!」と、自分の耳がレベルアップしたような感覚に興奮する。

DN242の凄いところは、シャープな描写にもかかわらず、「軽い音」にはならず、1つ1つの音に「力強さ」があること。これにより、音楽全体が薄味になることがなく、中低音の張り出しの強さ、シャウトするボーカルの迫力といった、音楽で重要な、美味しい部分をしっかり美味しく聴かせてくれる。

音色としてはクールで清涼感のあるサウンドなのだが、不自然なサウンドになっていない。まるで、プロが絶妙にチューニングしたスポーツカーのような、音楽信号への反応の鋭い、聴いていて快感を感じる音でもある。

傾向としては、モニターイヤフォンのような、情報量の多さを重視する人にマッチする製品だろう。控えめだが、ここぞという時に存在感を発揮する低音も、DN242ならではの魅力だ。

音を聴く:DN142

DN142を聴いてみよう。カラーだけを見ると、青いDN142は「低音が控えめで、クールな音なのかな?」と予想したのだが、実際は逆。DN242よりも、DN142は低音が肉厚で、迫力のあるサウンドが飛び出してくる。

「ダイアナ・クラール/月とてもなく」では、アコースティックベースの低音が沈むだけでなく、グッと前に出てきて、ベースらしい存在感がある。中高域の描写がシャープなのはDN242と共通しており、ピアノの響きの綺羅びやかさ、ボーカルのかすかなブレスも描写してくれる。

低音が気持ちいいので、細野晴臣のベースが存分に味わえるYMOの「TIGHTEN UP (Japanese Gentleman Stand Up Please!)」を再生してみたが、これが最高だ。しっかりと重く沈みつつ、余分に膨らまないため、ベースラインのシンコペーションが細かく聴き取れる。聴いていると思わず体が動いてしまう。

こんなにパワフルでハイスピードな低音が展開しているのに、小林克也の暴走するMCや、周囲のエレキギターといった、中高域の描写は非常にクリアに聴き取れる。

音色もそうだが、異なる方式のドライバーを組み合わせた場合、スピード感が揃わないと、「中高域はキレがあるのに、低音がもっさりしている」といったチグハグ状態になる。しかし、DN142にはそうした弱点がなく、下から上までスピード感が揃っている。このあたりも、DUNUの技術力の高さを感じる。

「藤井風/Prema」は、冒頭の「ジリジリ」というSEが非常に細かく描写され、そこから一気にサビが展開。低域のベースがズンと沈み込みつつ、ハイスピオードに広がり、その上にボーカルやコーラスがクリアに舞い踊る。低域から高域までバランスが良いのが魅力だ。

モニターイヤフォンのような“細かな音を描写する能力”と“ゆったりと身を任せたくなる、厚みと重さのある低音”。この2つをどちらも味わいたい、そんな欲張りな人にはDN142がピッタリだ。

DUNUの強みをいかんなく発揮した2イヤフォン

2つのイヤフォンのデザインだけを見ると、「DN242=情熱的な赤=パワフルなサウンド」「DN142=クールな青=シャープなモニターサウンド」というイメージが浮かびがちだ。

だが、実機を聴いてみると、「赤いDN242はクールで情報量重視、ソリッドでややマニア向けのサウンド」、「青いDN142は、クリアで低音にも迫力があるバランスのとれた万人にオススメしやすいサウンド」となっている。

一方で、どちらのイヤフォンも、4基のBAと、2基のカスタム・マイクロプラナードライバーを使った中高域の高解像度で、それでいてナチュラルな描写という特徴は共通している。価格や色味よりも、「どちらの低域が好みか?」で選ぶと良いだろう。

2モデルとも、音色、スピード感、解像感といった面で、3種のドライバーを組み合わせているとは思えないほど、統一感のあるサウンドを実現している。DUNUの技術力の高さとセンスは特筆に値する。ドライバーを使いこなし、クオリティと音楽性の高いサウンドを、リーズナブルな価格で実現する。“DUNUの強み”を存分に発揮した2モデルだ。