西田宗千佳のRandomTracking

第636回

M5版Vision Proで何ができる? OS進化とセットで見る「将来の可能性」

2025年10月22日 02:00

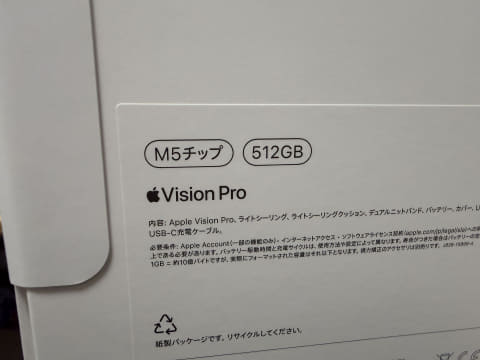

Apple Vision Proが「M5搭載モデル」にアップデートした。

大幅なデザイン変更も価格変更もないが、アップルはこの製品で「Vision Proに続く製品を今後も続ける」とアピールしたことになる。

それはどういうことなのだろうか?

それは、visionOS 26で搭載された多くの新機能とも関係してくる。

今回はVision Pro・M5版が初代モデルとどう違うのか、という点を含め、改めて、Vision Proの体験の話をしてみたい。

価格も重さも変わっていないが……

Vision Proについては、昨年2月にアメリカで初代モデルが出た時に色々記事を書いている。

本質はなによりも「画質を中心とした体験」だ。クオリティの高い、片目4Kに近い解像度のマイクロOLEDを使うことで、多くの映像が非常に高画質。「HMDはこの程度だろう」という感覚を超えてくる部分がある。

ただ、60万円という価格はあまりに高価だし、バンド込みで600〜650gという重量も重い。

ちゃんと体験してもらうところまで至らずに終わっている部分も大きいのではないか、と思っている。

今回のモデルも、価格は据え置きでサイズもデザインも変わっていない。並べればどちらがどちらか、すぐにはわからないくらいだ。

軽量化や低価格化を期待している人には残念だが、今回のモデルはそういう流れではない。

ただ、これは製品の性質を考えると「現状は致し方ない」部分がある。Vision Proの品質を支えているのは高画質なマイクロOLEDであり、これはまだまだ「量産が効いて安くなる」という状態ではない。パーツ構成を見直して軽くするにも、品質を保って低価格に作れなければ意味が薄い。

アップルは現状、まだまだ「この品質に意味がある」と思っている。そして、仮に別の形態の製品がありうるとしても、Vision Pro向けのOSである「visionOS」の完成度を高め、その上で動くアプリやコンテンツを増やさねばならない状況にある。

だとすると、マスに大量に普及させるのは難しくとも、初代モデルの品質をさらに高めた上で、B2B事業やコンテンツ開発のために使える製品が必要になってくる。

Vision Proはそういう段階の製品であり、今回のM5版も位置付けは変わっていない。

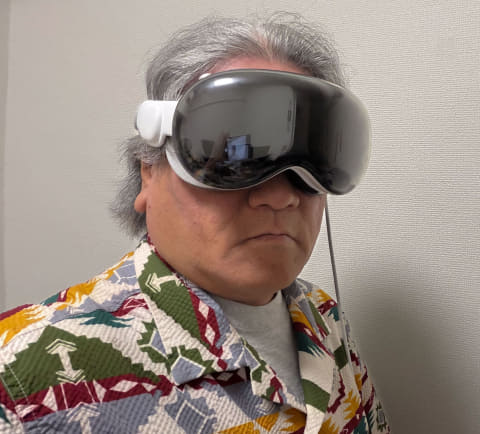

重くなったのに快適になったデュアルニットバンド

ただ、外見に変化は薄くとも、M5版Vision Proでの変化は小さなものではない。

1つ目は「デュアルニットバンド」という新しいバンドに変更されたことだ。

これまでは「ニットバンド」という、頭頂部では止めないバンドが主軸だった。デザインや美観を重視してのことかとは思うが、これは失敗だったと思う。

重い本体を頭頂部で支えないニットバンドの場合、ズレを防止するためにより強い力でバンドを顔に締め付ける必要がある。その結果多くの人が、顔に負担を感じていた。そのことは実際の重さよりも体験を悪くしていたように思う。

多数のサードパーティーが頭頂部で支える「補助バンド」を出したが、ちょっとマシになる程度で劇的な変化はなかった。

そこに出してきたのが「デュアルニットバンド」だ。

これは、頭頂部を支えるニットバンドを増やした上で、後頭部にタングステンを「おもり」として入れているものだ。

だから、実はさらに重くなった。

ニットバンドは57g程度であるのに対し、デュアルニットバンドは196gもある。

しかし、頭につけてみるとこれが悪くない。

タングステンを入れたことで前後の重量バランスが取りやすくなり、頭頂部と後頭部で「バンドを締めすぎる」ことなく、Vision Proを使えるようになった。デュアルニットバンドももちろん、M2モデルとも互換性がある。

正直なところ、初代からこの構造のバンドだったら文句は多少減っていたのではないかと思う。

M5への性能向上で画質も少しだけ向上

もう一つ大きいのは、「画質の向上」だ。

M2版でもM5版でも、マイクロOLEDのパーツ自体は変わっていない。しかし、内部的な描画解像度を上げたことによって、表示に使われる画素は10%拡大し、リフレッシュレートは90Hzから120Hzになった。

これらの変化により、M5版Vision Proはよりスッキリした画質になった。

といっても、Vision Proを使ったことがない人から見ればM2版Vision Proも十分に美しく、M5版との差を感じづらいかもしれない。ただ、双方を使い比べてみると、CGや文字の解像感が高くなっているのがわかる。

実は、visionOS 26へのアップデートでも描画の解像感改善は行なわれており、M2版でもその恩恵がある。一方でM5版は性能に余力があるので、CGや文字の描画解像度をさらに上げることができた……ということなのだ。

高い製品なので、これで全員が買い換え、というわけにはいかないだろう。まだ中古市場が出来上がっていないので、旧モデルを下取りして新機種の購入原資に充てる「Apple Trade-in」がVision Proでは用意されていないのも厳しいところだ。

アップルとしては、こだわりのある人や空間コンピューティングアプリの開発者、空間コンテンツの開発者に向けた「これからの基盤」としてM5版Vision Proを用意した……というところではないだろうか。

Vision Proのビジネスに関しては色々と噂がある。その真偽は不明だ。だが、Vision Proをそのままマス向けにするにしても、なんらかのスマートグラスを作るにしても、その開発基盤は必要だし、将来に向けたOSの開発も必須である。

とすれば、そのための機材としてVision Proの開発継続も必須。M5版を出した、というのはそういう意思表示なのだろう。

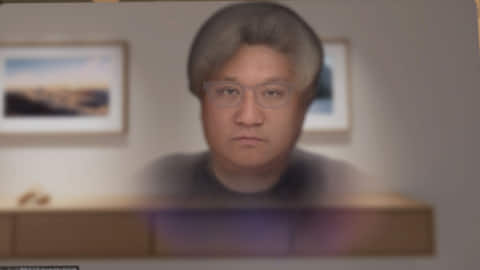

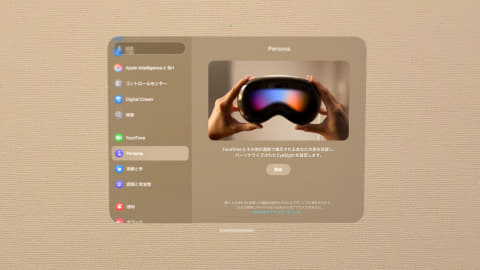

visionOS 26で質を上げた「Persona」

その傍証としては、visionOS 26のアップデートが非常に充実している、という点が挙げられる。

特に分かりやすいのが、自分を模した3Dアバターで対話をする「Persona」という機能だ。

以下の画像は、初代モデルで初期に作った筆者のPersonaだ。ぼんやりしていてリアルでもなく、そんなに似てもいない。動きもイマイチだ。

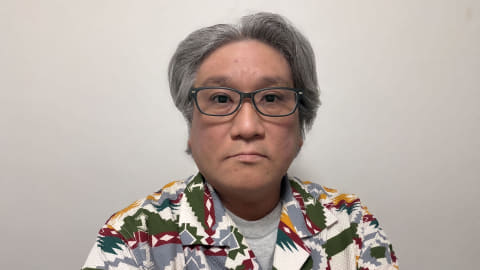

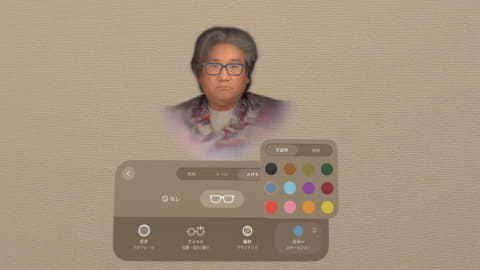

だがvisionOS 26のPersonaは、一気にリアリティを増した。

写真と並べてみても、けっこう似ているのではないだろうか。

M5版Vision ProとvisionOS 26のPersonaを使い、松村太郎氏・山本敦氏・村上タクタ氏と4人で対話した時に撮影したのが、以下の動画になる。音声が記録されていないこと、筆者の視界を記録したので動きが大きいことはご了承いただきたい。

だが、visionOS 26のPersonaがリアルであり、自然な対話ができているイメージはお分かりいただけるのではないだろうか。

遅延がほとんどなく、相手と目線をあわせて、比較的自然な表情で対話できるのはすごいことだ。

現状、「どう集まって話すのか」など、使い勝手の面で戸惑いはある。しかし、初期のPersonaとはまったく違う感覚であるのは保証する。

PersonaはVision Proで撮影して生成するのだが、顔に向けてちょっとした表情を作りながら撮影するだけで、非常に簡単。M2では生成までに数分待たされたが、M5版では半分くらいの時間で生成が終わる。

空間フォトの価値とは

次に面白いのが「空間フォト・空間ムービー」だ。

以前から撮影はできたし、今はiPhoneでも、普通に撮影した写真から立体感のある空間フォトを作れるようにもなっている。

だが、Vision Proでの体験はさらにいい。

以下の動画は、いくつかのシーンを空間フォトにして体験する様を動画にしたものだ。写真だったはずのものが「空間になってちょっと覗き込める」ようになったのがお分かりいただけるだろうか。動画にしてしまうとどうしても立体感を感じづらくなるが、Vision Proの中ではかなりしっかりとした立体感を持って楽しめる。

これらは機械学習に基づく空間フォト化である。完全な技術ではなく、立体構造がずれた写真が出来上がることもある。動画の中にもそういうシーンがあるのに気づくかもしれない。

しかし、思い出の写真を楽しむテクノロジーとして、こうした要素は非常に大きな可能性を持つ。

もちろん、M5によって「空間フォト生成」にかかる時間も短くなった。

壁にアプリを配置する「ウィジェット」

3つ目は「ウィジェット」だ。

これは、壁などにアプリの一部を配置する機能である。こちらも動画を見ていただこう。

時計やバッテリー表示はもちろん、写真フレームなども本物ではなく、Vision Proが描くCG。空間フォトを配置すると当然立体に見える。パノラマ写真を貼り付けて覗き込むと、まるで窓の外に広い風景が存在しているかのような体験ができる。

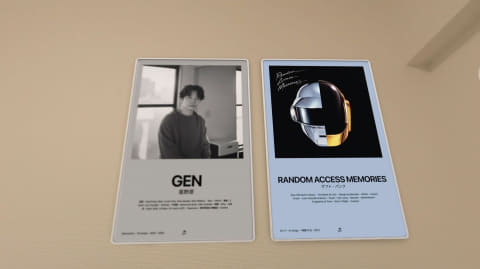

Apple Musicのウィジェットでは、好きな音楽アルバムをポスターのように貼り付けておける。もちろん、タップすればその曲が流れ出す。

iPhoneなどのために作られたウィジェットの併用も可能なのだが、現状はアップルが用意したもの以上に面白いウィジェットが少ないことが欠点だろうか。また、壁をかなり占有してしまうので、意外と配置できるウィジェットが少ないのも気になる。

しかし、こうした現実とCGの入り混じった世界が簡単に用意できるのは、この種のデバイスが持つ大きな可能性であり、visionOS 26の目玉機能の1つと言える。

このウィジェットの表示品質も、M5版では向上する。

今後の世界を広げるための基盤として必要なVision Pro

これらの要素は、Vision Proの中にだけあるなら「知る人ぞ知る要素」で終わってしまう。

しかし、もっと気軽にPersonaで会議や雑談に出られるとしたら?

空間フォトをもっと気軽に楽しめるデバイスが出たとしたら?

気軽なデバイスの価値を高めるために、空間配置型ウィジェットを活用できるとしたら?

現状で未完成なところがある技術だが、この開発を続けていくことは、アップルにとって確実に大きな意味を持つ。

M5版Vision Proが出るのは、そうした可能性を広げていくためなのだ。

その一端を体験するのは楽しいことだし、映画やドラマを大画面で見るデバイスとしては十分な実力がある。ゲーム用のコントローラーを認識して自動的に透過表示する機能も搭載され、より多くのゲームをVision Proの中で、大画面でプレイできるようにする準備も進んでいる。

簡単に買えないデバイスではあるが、「できることにトライして先の世界を目指すための準備」をしているのが、Vision Proの現在のフェーズなのである。