三洋、電工を一本化したパナソニック新体制の狙い

~大坪社長に聞く、新体制、対韓国勢、有機EL~

|

| パナソニックの大坪文雄社長 |

パナソニックは1月1日付けで、三洋電機、パナソニック電工を再編し、事業体制を一本化。大きな一歩を踏み出した。パナソニックの大坪文雄社長は、「創業100周年を迎える2018年に、パナソニックグループは『エレクトロニクスNo.1の環境革新企業』を目指す。これまでは、それに向けた準備期間であり、今、大きな一歩を踏み出した。一歩を踏み出したということは、この達成に対して、なんら弁解をすることなく、成果をあげていかなくてはならない」と、強い意思をみせる。

その一方で、グローバル市場を見渡すと、韓国勢が世界のエレクトロニクス市場をリードし、さらに中国勢の台頭が際立つ中で、厳しい国際競争を打ち勝っていく必要もある。そこでは「まるごと」提案というパナソニックが得意とする切り札をどこまで浸透させることができるかが鍵になろう。新たな一歩を踏み出したパナソニックの大坪文雄社長に抱負を聞いた。

■「非常に重たい、重要な一歩」を踏み出す

|

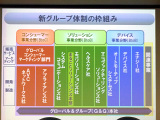

| 第2四半期決算発表時に使われた、新グループ体制の図 |

1月1日から発足した新事業体制。従来は、デジタルAVCネットワーク、アプライアンス、電工・パナホーム、デバイス、三洋電機という技術プラットフォームをベースとした5つの部門体制としていたものを、コンシューマー事業、ソリューション事業、デバイス事業のビジネスモデル別の3つの事業分野へと再編。16ドメインに分かれている事業領域を、9ドメインに再編するとともに、新たにグローバル・コンシューマ・マーケティング本部を設置した。

これにより、「お客様接点の強化による価値創出の最大化」、「スピーディで筋肉質な経営の実現」、「大胆なリソースシフトによる成長事業の加速」の3つを基本的な考え方として、成長戦略に取り組むことになる。

大坪文雄社長は、この新たな体制でのスタートを、「非常に重たい、重要な一歩」と表現しながら、まずはこれまでの約10年を次のように振り返る。

「2001年のITバブルの崩壊後、パナソニックは、大規模なリストラを実施し、V字回復を果たしてきた。2006年には、2000年代では初めて5%の営業利益率を達成し、2008年度では半期の純利益では過去最高の絶対額に達した。2008年上期までは、V字回復のトレンドが順調に進んできたといえるだろう。だが、こうした順調な経営が、リーマンショックにより、大きくぐらついた。『需要が蒸発した』と表現されたなかで、すべての企業が、どれだけ強い体質を持っているのかが試されたともいえる。2008年度第3四半期以降からの業績悪化を背景に、2009年度にはリストラを実施し、再び体質強化に取り組んできた。その結果、2010年度には回復のめどが立った」とまさに激動の10年間だったことを示す。

こうした流れのなかで、パナソニックは、2009年年末に三洋電機の子会社化を決め、2010年度には完全子会社化の意思決定をした。

「パナソニックは、環境革新企業というコンセプトを打ち出し、BtoCによる単品売り切りのビジネスから、BtoBおよびソリューションへと踏み出すとともに、全社トランスフォーメーションプロジェクトによって、パナソニック、パナソニック電工、三洋電機の3社によるシナジーを創出するにはどうすべきかを議論してきた。新たな事業体制の構築に向けて、全従業員が知恵を使って取り組んできたともいえる。いまでは、ブランド、製品、事業という観点で、無くすものがはっきりしてきた。言い換えれば、グループとしての方向性や、意思のあわせ方が明確になってきた。その点では手応えがある」とする。

さらに、大坪社長は、「リーマンショックや東日本大震災、タイの洪水被害といったような、事業に影響を及ぼす事象が、今後も起こりうると考えるべきであり、大きな自然災害に対しても、他社以上にリカバリーする力を持った企業にパナソニックを変えていかなくてはならない。エネルギーを中核としたソリューションを提供する企業としても当然の取り組みだ」。

■「脱皮しなくてはならないのに変わらなかった」

そして、「非常に重たい一歩」と表現したのにはもうひとつ理由がある。

それは、大坪社長には、「パナソニックは、大きく脱皮しなくてはならないと感じていながらも、変わらないままにきてしまった」という反省があるからだ。

「結果として、変わらないまま、従来通りのやり方を踏襲してきた部分が多かった。例えば、パナソニックは、実際にはBtoBのビジネスの比重が高いが、外からは白物家電で引っ張っているようなイメージがある。ここは大きく変わろうとしてきたが、変わりきれないところが、経営側の責任としてあったといえる」。

パナソニックが、まるごと提案を強力に推し進めているのは、ここ数年のことだ。パナソニック電工、三洋電機のリソースを活用することで、家まるごと、店まるごと、ビルまるごと、工場まるごと、そして街まるごとという提案活動に踏み出している。代表的な取り組みには、街まるごと提案となる藤沢サスティナブルタウンがある。これはまさに、パナソニックグループが本来得意とするBtoBの領域である。

そして、「グローバル市場をみた場合、テレビや白物家電では、競合メーカーと対等の戦いを繰り広げているものがある一方で、キャッチアップしなくてはならないものもある。しかし、まるごと提案では、競合各社がどんなに訴求しても、パナソニックには一日の長がある」と自信をみせる。

「『KAIZEN(カイゼン)』や『MOTTAINAI(モッタイナイ)』といった言葉のように、『まるごと』もグローバル共通の日本語になればいいと考えている」というように、まるごと提案のグローバル展開を加速し、そこで優位性を発揮する考えだ。

米国では街まるごとのような大規模案件はまだないが、セキュリティカメラとLED照明、太陽光パネルという複数の同社商品をシステム化した導入案件が順調に増えているという。

「社名を変え、ブランドをひとつにしたことで、製品だけでなく、社員が一致結束しやすいようにした。そのあたりの意識は徐々に浸透してきた」とする。

■サムスン、LGの商品から学ぶこと

パナソニックは、グローバルエクセレンスカンパニーを目指すことを標榜している。海外売り上げ比率を2018年度には60%以上にまで引き上げ、それとともに将来的には営業利益率10%以上など、グローバルで認められる企業としての高い指標を目指す。その点ではサムスンやLGといった韓国企業がベンチマークの対象となる。

大坪文雄社長は、ラスベガスで開催された、2012 International CESを視察。サムスンやLGのブースも訪問した。

視察後、大坪社長は次のような感想を述べた。

|

| CES 2012のプレスカンファレンスでは、タブレット端末とテレビの連携もアピールされた |

|

| LG電子がCESで展示した55型有機ELディスプレイ |

そして、両社が、55型の大画面有機ELテレビを今回のCESで展示したことは、大坪社長にとっても驚きのようであった。「サムスン、LGの2社が、有機ELテレビを、CESの会場で堂々と展示しており、市場投入はそう遠くないであろうと感じた」という言葉にも驚きの一端が受けとれる。

それに対してパナソニックも近い将来、大画面有機ELテレビの市場投入を検討していることを明かす。

「サムスン、LGが2012年中に有機ELテレビを発売すれば、我々は出遅れることになる。遅れて出す以上、商品のスペックで負けるということがあってはならない」と、2013年以降の製品化を視野に入れる一方、「開発のターゲットは大画面。有機ELは、省電力、軽量、薄いことが特徴であり、大画面でのメリットが大きい。中小型はやるつもりはない。商品として挽回できる可能性はある」と真っ向から対抗する姿勢を示す。

大画面化は技術的なハードルが高いが、研究所では大画面パネルの開発に確証が得られつつある段階だという。これをドメイン側において量産する際に、コスト合理性が得られるかどうかが、これからの課題だという。

■有機ELテレビ実現に向けての検討課題とは

しかし、検討材料はいくつかある。

パナソニックは、プラズマテレビや液晶テレビでは、パネルや半導体を含め、すべて自前でやる一貫生産体制のビジネスモデルとしてきた。

しかし、2011年になり、これらの投資を見直し、構造改革を打ち出している。この構造改革では、プラズマパネルの生産拠点は4カ所から1カ所に、液晶パネルの生産拠点は2カ所から1カ所に集約することになる。

「2011年の大きな構造改革に繋がったことは大きな反省点ではあるが、2000年代に世界を引っ張っていける中核商品がテレビであるとして、フォーカスしたことは決して間違いではなかった。そのために大規模な投資の意思決定をした。それはサムスンやLGも変わらない。結果として、こういう状況になったのは、内部の要因に加えて、為替を含めた外部要因の影響が見逃せない。いずれにしろ、大きな痛みを伴った構造改革につながった反省をもとにすれば、従来と同じような一貫生産のビジネスモデルで有機ELテレビをやるかやらないかは、非常に慎重な姿勢で議論しなくてはならない。同じ間違いを繰り返さないために慎重な議論が必要である」とする。

重い設備をもって、自社で開発して、巨額の投資をタイミングよく行なっていく一貫生産の体制の運用が、うまくいかなかった経験を背景に、「パートナーと組むのか、EMSを活用するのか、自前でやりながらも規模を絞り込んでやるのか、という点については明言できるようなものはいまの段階ではないが、選択肢を広くして考えていくことになる」と、外部調達を視野に入れて市場参入を検討していることを明かす。

また、民生用のみで投入するのか、パナソニックが得意とするBtoBに踏み出すのか、その事業バランスはどの水準を目指すのかといったことも議論していくことが必要だ。

そして、収益性の問題もある。

「プラズマテレビや液晶テレビと同じ状況にはしたくない。量を追うよりも、収益を確保することを追うことになる」と語る。

有機ELテレビは、2015年には一定の広がりをみせると大坪社長は読む。

「小型で厚みがあるブラウン管から、フラット画面のブラウン管になり、プラズマおよび液晶によるフラットパネルが浸透してきた。このトレンドは、プラズマおよび液晶で行き着いたとはいえない。有機ELに置き換わる可能性が大いにある。問題は時間軸。5年、10年経っても、プラズマや液晶のスリムダウンが進むことで、これらの商品が残っているのか、あるいは、有機ELに置き換わっているのかはいまは判断できない。韓国メーカーの製品に対して、市場はどんな反応をするのか、いつ複数メーカーが参入し、その結果、有機ELテレビが標準的なものになるのか、いつコモディティ化するのかを見極める必要がある」と語る。

「有機ELに対して、パナソニックとしてどれだけの投資を確保するのか、どんなビジネスモデルでやるのかということをきっちりと踏まえてやっていく」と意気込む。

■海外での品揃え強化で事業拡大目指す

韓国勢との戦いは有機ELテレビだけには留まらない。「現時点では、パナソニックがテレビ市場全体で先行しているとはいえないが、スマートテレビにおいては、パナソニックならではの工夫を凝らした展開を進めており、サムスン、LGと、少なくとも対等に戦える事業にはできるだろう」と語る。一方、「米国市場では、2012年度から、エアコンや冷蔵庫を投入していく。まだ規模が小さく、LGをキャッチアップするとはいえないが、これから攻めていきたい」と意欲をみせる。

また、社長直轄の大増販プロジェクトを展開しているインド市場では、2011年度の売り上げ成長率が、2009年度比では、サムスン、LGをはるかに超えるものになりそうで、2012年度計画では、「少なくともサムスンの事業規模に並ぶところがみえてきた」(大坪社長)と語る。

「パナソニックらしく、生活密着型の商品を展開する一方、ボリュームゾーン商品も狙いを定めて投入し、商品ラインアップが少ない領域においては、OEM調達してでも、きっちりと商品を出す。宣伝活動も日本国内と同じよう展開する」と意欲をみせる。

■社長続投については明言せず

ここにきて、大坪社長の社長続投に関する話題がでている。

|

| 大坪社長 |

パナソニックの歴代社長が、松下幸之助氏が社長を退任した67歳を越えて、社長を続けたことがないからだ。今年、大坪社長はその時期を迎える。

これに対して、大坪社長は、「私が、社長として続投するかどうかを明言するつもりはない」と前置きしながら、「2011年度は、社員に痛みを感じてもらい、大きな改革をしているさなかにある。そして、重みを引きずらないようにし、今年1月からは新体制を発足して、2018年度に向けて着実な一歩を踏みだそうとしている。ドメインや職場によっては様々なことが起こっているが、全社員一丸となって大きな一歩を踏み出したことには、強い手応えを感じている。痛みがある改革をしている限り、なにはさておき、収益を回復することが一番大切である。そのためには全従業員が一致結束して、2012年度のV字回復に励むということが最優先されることになる」。

実は、大坪社長は、2012年の年頭所感のなかで、「新規開業」という言葉を使っている。これは創業者である松下幸之助氏が、かつて逆境を迎えた年に語った言葉であり、「新規開業のつもりで難局を打破する」と宣言した。

大坪社長はこの言葉の意味を、新規に開業するということは、立場としては、「最後発」を意味するのと同じと説明。先行する他社より努力し、多く働き、必死に学んで当たり前ということであり、キャッチアッパーとしての覚悟を述べたものだとした。

サムスンやLGといった韓国メーカーの勢いをみる限り、グローバル市場におけるパナソニックの立場は、まさにキャッチアッパーだ。

「2012年はまさに同じ心意気で臨む」と大坪社長は語る。新規開業の考え方が、新事業体制発足における基本的な姿勢だとすれば、それはまさにチャレンジャーになるということである。

振り返れば、2000年代前半の大規模な構造改革において、パナソニックの強さは「チャレンジャー」となったことで発揮されたともいえる。

グローバル市場に打って出る「チャレンジャー」としてのパナソニックは、2018年までにどんな成長を遂げるのか。チャレンジャーとしての意識どこまで浸透するかが、その成長を左右することになるだろう。

(2012年 1月 17日)

[Reported by 大河原克行]