西田宗千佳のRandomTracking

第635回

音良し・パフォーマンス良し。「ROG Xbox Ally X」実機をチェックする

2025年10月15日 22:00

マイクロソフトとASUSが共同開発した携帯ゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」のレビューをお届けする。

ポータブルゲーミングPCが広がり始めているが、大きなきっかけになったのは、2022年に発売されたValveの「Steam Deck」ではないだろうか。筆者もSteam Deckを含め、2台ほど手元にある。

それらとROG Xbox Ally Xがどう違うのか、試用機材を使って試してみた。

その中で分かった意外なことは、この製品が「最高に音が良くて動画視聴にも向いている」ということだ。

アプリも含めボタン操作に最適化

まず製品概要を見ていこう。

ポータブルゲーミングPCは、ノートPC向けSoCの中でも比較的GPU性能の良いものを使い、コントローラー一体型もしくは分離型の構造にしたものである。

ROG Xbox Ally Xも基本的な構造は変わらない。

ROG Xbox Ally Xは、Xboxのコントローラーを意識したグリップがあり、その分厚みを感じやすくなっているが、持ちやすいため負担は少ない。

この辺は、筆者が持っている「Steam Deck(液晶モデル)」「Lenovo Legion Go(2023年末発売・初代モデル)」と比較してみるとわかりやすい。

ついでにNintendo Switch 2とも比較すると、特に厚みがかなり異なっているのがわかる。

ROG Xbox Ally Xが他のポータブルゲーミングPCと異なるのは、タッチパッドが搭載されていないことだ。これは設計思想に関連してくる。

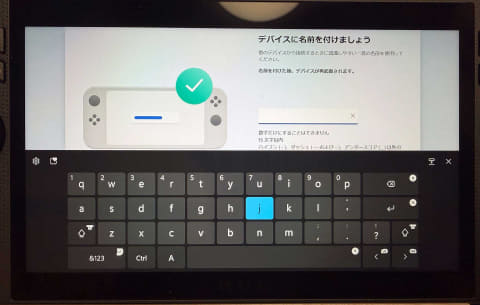

ROG Xbox Ally XはXboxアプリの最適化をかなり進めており、タッチパッドに頼らなくても操作がしやすい。しかし他のポータブルゲーミングPCでは、PCのUIをそのまま使う時に合わせてタッチパッドを搭載している、という方向性の違いがある。

追加されているボタンが多いので最初は困惑するが、各種設定にもアプリ切り替えにも簡単にアクセスできて、操作性はかなり良いと言えるだろう。

あくまでゲーム機ではなく「PC」

ROG Xbox Ally Xは「Xbox」と名付けられているが、あくまでポータブルゲーミングPCだ。だから、いわゆる「ゲームコンソールであるXbox」のゲームは動かない。動くのはあくまでWindows対応のゲームだ。

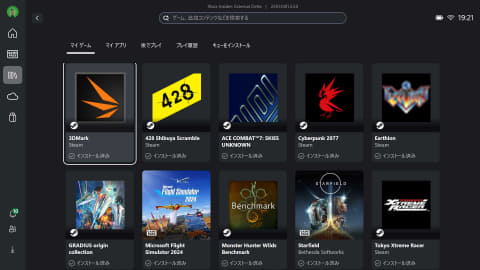

具体的に、メインになるのはMicrosoft Storeを経由して配布されるPCゲーム、なかでもXboxブランドで提供されるもの……ということになる。

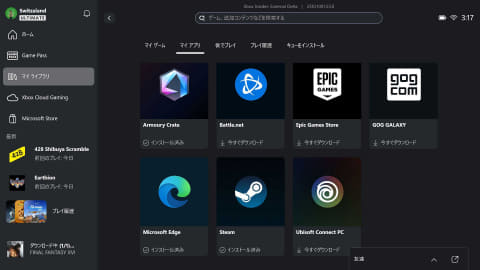

ただし、マイクロソフトはXboxアプリに変更を加え、SteamやGOG、Epic Games Storeといった「他のPC向けゲームストアで購入したゲーム」もまとめて扱えるようにしている。

各ストアのゲームを使うには、Steamなど各ストアのアプリをインストールすればよい。購入や設定変更は各ストアアプリで行なうが、ゲームの起動自体はXboxアプリから問題なく行なえる。

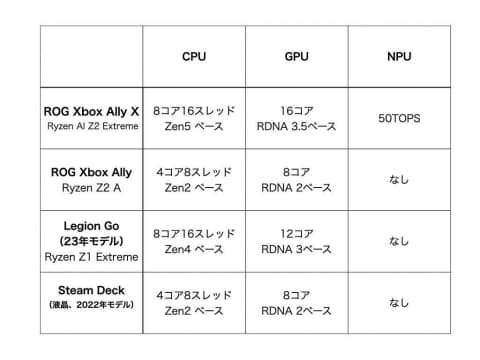

手元の3機種のSoCは、どれもAMD製。GPU性能を含めたバランス面で、現状、ポータブルゲーミングPCはAMD優位な状況だ。

最新SoCを活かした性能が魅力

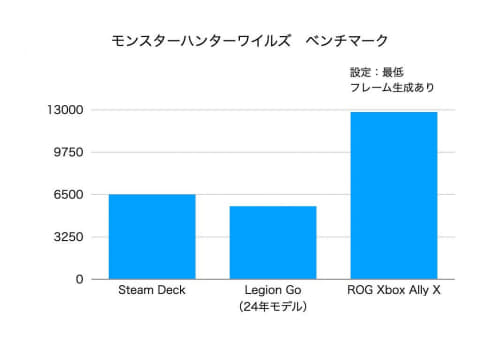

やはり性能が気になるのでベンチマークをとってみた。使ったのは「モンスターハンターワイルズ」のベンチマークソフト。設定はSteam Deckに合わせて「最低」にしている。フレーム生成はオンだ。

解像度については、ROG Xbox Ally Xのみ、ハードウエアのネイティブ解像度である1,920×1,080ドットとし、それ以外はSteam Deckの1,280×800ドットに合わせている。

結果は以下の通り。最新のSoCを使っていることもあってか、ROG Xbox Ally Xがぶっちぎり。「最低」設定とはいえ、ROG Xbox Ally Xではポータブル型でも快適に「モンスターハンターワイルズ」が遊べるのは大きい。

ポータブルゲーミングPCは「AAAクラスのゲームでも設定を落とせば遊べる」というのがウリではあるが、その設定がかなりギリギリではある。性能は高いに越したことはない。現状ROG Xbox Ally Xは最新のSoCを使っているわけで、有利なのは間違いない。

ただ、今回は試用機材が提供されておらずテストできていないが、下位モデルの「ROG Xbox Ally」は、SoCの中身がかなり異なるので注意が必要だ。

以下に表にしてあるが、ROG Xbox Allyで採用されている「Ryzen Z2A」はアーキテクチャの世代が古く、CPU・GPUのコア数やメモリ帯域、NPUの有無など差異が非常に多い。

Steam Deckと似た構成であり、前掲のベンチマークで出ているような有利な値は、ROG Xbox Ally「X」でのみ出ると考えてほしい。

安価(ROG Xbox AllyはAlly Xに比べて5万円安い)で重量も45gほど軽くなるが、「AAAのゲームを積極的に楽しみたい」なら、ROG Xbox Ally Xの方をお勧めする。

また、ROG Xbox AllyシリーズはWindows PCとしても使えるわけだが、ここでの将来性についても、ROG Xbox Ally Xの方が良い。NPUと指紋センサーを搭載していて「Copilot+PC」の用件を満たしているからだ。

現状、普通にPCとして使う場合に大きな差はないが、Windows 11のオンデバイスAI機能はCopilot+PCであることを前提に拡充していく。

例えば、過去にPC内で行なった行為を検索する「リコール」機能はCopilot+PCにのみ提供されており、ROG Xbox Ally XはCopilot+PCなのでもちろん動く。

CPUアーキテクチャはx86なので、「ARMアーキテクチャでない、手頃なCopilot+PC」という見方もできる。

定位感バッチリ。実は「音がいい」「動画もいい」PC

ROG Xbox Ally Xと他を比べた時に明確に感じたのは「音がいい」ということだ。

ポータブルゲーム機の音として、最近びっくりしたのは「Nintendo Switch 2」の進化だ。だが、ROG Xbox Ally Xは一歩上を行く。

小さなスピーカーなので、ちゃんとしたサイズのオーディオには負ける。しかし、このサイズのデバイスに入っているスピーカーとしてはかなりの満足感がある。

特に「音場構成」がしっかりしているのが特徴だ。右から左への移動、少し斜め方向への音の変化などが、他のポータブルゲーム機に比べ明確で、内蔵ディスプレイを中心に「そこにいる感じ」が強い。ゲームでの位置把握を確実なものとするため、スピーカーの質に相当拘ったのではないか。

筆者は全てのポータブルゲーミングPCを試してはいない。だから、ROG Xbox Ally Xの音質が最高である……とまでは言えない。しかし少なくとも、メジャーな製品の中でトップクラスであることは間違いないのではないか。

このことは動画視聴にも効く。

Steam Deckに比べ、Windows 11を使ったポータブルゲーミングPCは汎用性が高い。Linuxのデスクトップに入って設定していけばSteam Deckだって割となんでもできるのだが、やはりWindows採用の製品の方が色々楽ではある。

ウェブブラウザーのEdgeを使えば、ほとんどの動画配信も問題なく視聴可能だ。

音質の良さはここでも有効。スマホなどの内蔵スピーカーだと、どうしても音が中央に集まってしまいがちだが、ROG Xbox Ally Xだと、ちゃんと広がりがあり、音の移動もしっかりわかる。ゲーム同様、アクションものなどに向いた構成という印象が強い。

動画を見る上での問題は、本体にスタンドなどがなく、立てておくのが難しい点だろうか。

だが、パッケージをよく見ると、フタ側に簡易スタンドが入っている。紙製のシンプルなものだが、動画を見る時などに立てておくには十分だろう。

どうしてもちゃんとしたものが必要なら、「Steam Deck用」「Switch 2用」などの名目でスタンドが多数売られているから、そこからサイズに合うものを選ぶのがいいだろう。

エンタメ重視の「2台目」に向く

ROG Xbox Ally Xの性能・品質は申し分ない。13万円台というのは決して安くはないが、この価格でこの内容なら「持ち運べるエンタメ用PC」として選んでも満足できるのではないだろうか。この製品はCopilot+PCでもあるので、「小さなデスクトップPC」として使ってもいいだろう。

逆に、課題は「ゲーム機としてのコスパ」かもしれない。

性能で言えば、「PlayStation 5」や「Xbox Series X」のような据え置き型ゲーム機や、より高価なゲーミングPCには敵わない。コスパだけで言えば、やはり据え置き型ゲーム機はかなり良い。

ただ「どこでもゲームがしたい」なら、Nintendo Switch 2の方が軽くて使いやすい。性能はおそらくROG Xbox Ally Xの方がいいが、コストもできることも違うし、任天堂のゲームができるのはSwitch 2だけだ。

ある意味、ポータブルゲーミングPCは中途半端な部分があり、「自分の中でどう使うのか」がわからないとお勧めしづらいところはある。

個人的にお勧めするのは「二台目のゲーム機」的な存在だ。メインがあった上でのサブ、という位置付けなら、いつどこで使うか、というイメージも湧きやすい。

そういう意味では結構贅沢な製品なのだが、どうせ贅沢をするなら、今はこの製品の満足度が高いのではないか……というのが筆者の結論だ。