小寺信良の週刊 Electric Zooma!

第1206回

身体スキャンで最適化!? finalのフラッグシップ「TONALITE」を試す

2026年1月21日 08:00

ワイヤレスイヤフォン最高峰を目指す

finalといえば、オーディオファンには高コスパからハイエンドまで展開するイヤフォン/ヘッドフォンブランドとしてよく知られているところだが、川崎に本社と、開発や一部ハイエンドモデルの組み立てを行なう工場がある純日本メーカーだということはあまり知られていないかもしれない。

そんなfinalが昨年12月までクラウドファンディングをしていたのが、今回ご紹介する「TONALITE」だ。現在は一般販売に移行しているほか、家電レンタルサービス「Rentio」と連携してレンタルもできるようになっている。販売価格は39,800円。

ワイヤレスイヤフォンとして同社のフラッグシップとなるTONALITEは、音色をパーソナライズする新技術を搭載した「超高音質」モデルであるという。今回はレビュー用に1台提供いただいた。

全身をスキャンして各個人に対して最適化するという、新機軸のイヤフォンを早速試してみたい。

たまご形に近い独特の形状

TONALITEのボディは、細長い卵型という独特の形状になっている。耳穴のくぼみに入って本体を固定する円形部分にはシリコンのアジャストリングがとりつけられており、中空になったシリコンが飛び出している。ここがクッションとなり、柔らかく耳に本体が固定されるというわけだ。リングは2サイズが付属する。

そこから延びる音道管はかなり細長く、その先端にイヤピースが取り付けられている。シリコンの柔軟性とフォームの遮音性を兼ね備えた同社のFUSION-Gだ。かなり耳穴の奥まで届く設計なので、イヤピースは普段使っているよりも1サイズか2サイズ小さいほうがいいだろう。イヤピースだけでボディ全体を支えるわけではないので、耳穴の負担も小さい。イヤピースは4サイズが付属する。

ボディ背面にゴム製の突起があるが、これは何かのボタンやスイッチではない。ケースからイヤフォンを取り出す際に、たまご型で滑るので、指がかりとして利用するものだ。

ノイズキャンセリングも備えており、ボディ上部と下部にフィードフォワードマイク、音道管内部にフィードバックマイクを備え、2つの方式を組み合わせてソニー製ANCチップで演算する。アルゴリズムはfinalのオリジナルだ。通話用マイクも備える。ドライバは10mmダイナミックトライバで、後述するDTAS対応となっている。

内部構造は資料が公開されていないが、公式サイトの説明に“入れ子構造の筐体により音響空間の高い密閉性を確保しつつ、独自のインナーベント機構を併用することで空気圧の最適化を図っています”とあることから、外装部と内部エンクロージャ部が二重構造になっているものと思われる。

また「インナーベント機構」とあることから、耳に入れたときの空気圧を放出する機構を備えているものと思われる。これは以前からfinalが積極的に取り入れてきた機構で、イヤピースを耳に突っ込むと圧力が高まるためにドライバの動きが悪くなる問題を解決するためのものだ。

対応プロトコルはSBC、AAC、LDACで、aptX系には対応しない。なおLDACはアプリの「各種設定」でLDACをONにする必要がある。デフォルトではSBCとAACでしか接続しないので、注意していただきたい。

バッテリーは、イヤフォンのみで最大9時間、ケース併用時で最大27時間の再生が可能。ただしDTASのPersonalizedモードの場合は、イヤフォンのみの再生時間は最大7時間となる。ケースの充電はUSB-Cのほか、ワイヤレス充電にも対応する。

そのほか、音道管にゴミの侵入を防ぐダストフィルターが10枚付属する。さらにDTAS測定用に使用するヘッドバンドとARマーカーが付属している。

身体測定して最適化

本機の特徴であるパーソナライズ技術「DTAS」とは、スマートフォンのカメラを使い、頭の形やサイズ、耳の位置や形、肩幅や形状などを測定し、それらの音響的な影響を計算して音に反映するという技術だ。

一般的に我々が耳で生音を聞く場合、上記のような身体構造の影響を受けている。つまり耳の特性が同じであったとしても、個人差があるわけだ。一方でイヤフォンやヘッドフォンでの再生は、それら身体的な影響を全く受けることがないので、生音を聞いている時と聞こえ方が異なる。それを測定と演算によって、身体の影響を受けた、いわゆる“生音を聞いている状態をシミュレーションしよう”というわけだ。

耳のサイズや形を計測して音の演算に活かすという方法は、頭部伝達関数を使う空間オーディオ対応イヤフォンなどでは行なわれたことはあるが、上半身も含めて、しかもそれをアプリでスキャンというのは例がない。

ではどのように測定するのか、実際に試してみる。使用するスマホアプリは、TONALITE専用アプリだ。「DTAS」をタップすると、My ProfileとGuest Profileを作るボタンがある。自分のプロファイル以外に、ゲスト用のプロファイルが1つだけ持てるというわけだ。測定と演算にだいたい40分ぐらいかかる。

最初のステップは、頭部のスキャンと耳の形の撮影だ。まず付属のヘアバンドにARマーカーを対照となる位置に2枚貼る。そのマーカーが真横、つまり耳の上あたりにくるように装着する。その後、画面の指示に従って左右の耳と頭部を撮影すると、一旦サーバで分析が行なわれる。分析が完了すると、次のステップに進めるという段取りだ。

次はイヤフォンを装着して測定を行う。イヤフォンから測定音が出るのを、内部マイクで集音することで耳内環境を測定しているようだ。これもまたサーバで分析される。

次にイヤピースを外してイヤフォンを耳に入れ、指で固定した状態で再び測定する。おそらく密閉されていない状態と比較する必要があるのだろう。これもまたサーバで分析される。

こうしてパーソナライズデータが作成されるが、その後My Profileでは、音色係数と呼ばれるパラメータを3つのうちから選択できる。基本的には真ん中がデフォルトで、両側がそのバリエーションという格好だ。

これを切り替えた音色は、低音が出るとか高音が……といったことで表現するのは難しい。それほど大きく変わるわけではないということもあるが、まずはボーカルの質感、リアリティに注目して選択するといいだろう。

ProfileはGeneralにも切り替えられる。Generalはパーソナライズされていない状態ということだろう。切り替えてもあまり変わらないという人もいると思う。その人は身体特性がGeneralに近いということであり、大きく変わる人はGeneral値から離れているということである。ここは当然個人差が現れる部分だ。

筆者の場合、GeneralとPersonalizeの違いは、ボーカルにおける「サシスセソ」音の表現がだいぶ違う。Personalizeの方がより明瞭に判別できる。

シングルドライバながら十分な音質

では楽曲を聴いてみよう。今回はGoogle Pixel 10 Pro XLと組み合わせて、LDACで接続している。

まずは女性ボーカルものとして、マリ・ウィルソンの2016年発表のアルバム「Pop Deluxe」を聴いてみた。60年代ポップスをテクノ風のアレンジで聴かせてくれる名盤だが、マリのアルト音域に下がると若干ハスキーになる声質の変化がよく表現されている。

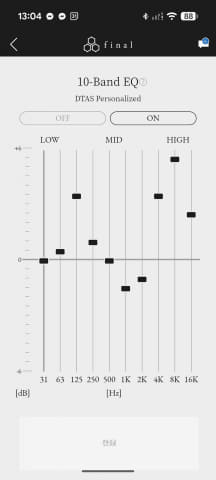

ユーザープリセット可能な10バンドEQも備えている。±6dBの可変範囲があるのでかなり音が作れるが、いわゆる色付けして聞きたい場合は別として、通常のリスニングであればOFFでも十分だろう。

ドライバはダイナミック型のシングルゆえに、低域から高域までの特性はどこかにピークがあるわけではなく、滑らかだ。さすがに本体が耳から出っ張るので「寝ホン」には向かないが、長時間装着していても飽きのこない音である。

インストものとして、ミック・カーンの遺作となったアルバム「The Concrete Twin」を聴いてみる。ショートディレイで左右に振り分けたヘンテコなベースが低域から高域まで縦横無尽に駆け回る作品だが、左右の分離感がナチュラルなので、音像としてはイヤフォンで左右個別に耳に流し込んでいる感じが少ない。

またベースもピアノも全体的に低音に寄りがちな楽曲が多いが、ごちゃごちゃせず雑味のない分離感が良い。こうした複雑な楽曲ほど、よく楽しめるタイプのイヤフォンだ。

ノイズコントロールは、ノイズキャンセリングとアンビエントの2タイプが使用できる。アンビエントはいわゆる外音取り込みモードだ。

さらにノイズキャンセリングは、「音質優先」と「ANC優先」の2タイプがある。「音質優先」はANCが音質に影響が出ないように抑えたモードだ。

ノイキャンは普通と評されることの多い本機だが、DTASで「パーソナライズ」を選択している場合は「音質優先」しか選べない。多くはこちらの「音質優先」で評価しているからだろう。

「ANC優先」では、「音質優先」では弱かった低域のキャンセリングもかなり効く。電車内や飛行機などでのNCにはかなり有利だが、サウンドは若干音痩せする傾向がある。音質を考えれば、DTASはパーソナライズで「音質優先」を選択するのはやむを得ないところだ。

総論

finalのワイヤレスイヤフォンとしてはフラッグシップとなるTONALITEだが、一般的なフラッグシップと言われるモデルとはかなりアプローチが異なるイヤフォンだ。

イヤフォンの世界でフラッグシップといえば、マルチドライバを搭載して価格は10万円超えという世界だが、TONALITEはシングルドライバながら、測定とサーバによる演算でプロファイルを作成し、それをイヤフォンに食わせて最適化するという方法論だ。その分価格が抑えられ、フラッグシップながら4万円以下を実現して入手性を上げたというのがポイントである。

特徴のある派手な音というわけではないが、本機の重要なところは、各個人の身体的特徴ゆえに違って聞こえる部分をシミュレーションしてあえて聞かせることで、空間を通って耳に至るプロセスを再現していることだ。このため、その人が普段生音を聞いている聴覚特性に近い状態で、イヤフォンでも聞くことができる。

装着性もよく設計されており、マルチポイントでボディを支える構造になっているため、カナル型ながら耳穴の負担が少ない。もちろん同社独自のFUSION-Gイヤピースの装着済の良さも効いている。

昨今は低価格イヤフォンでもソフトでいい音が作れてしまうため、音響設計がおそろかになっているという指摘もあるイヤフォン業界だが、しっかりしたハードウェア設計と、ソフトウェアパワーの使いどころを変えたfinalのアプローチは、新世代のフラッグシップとして受け入れられ始めている。