トピック

まだ先があった。究極進化したDAP、Astell&Kern「A&ultima SP4000」。ポータブルを超えた持ち運ぶハイエンドオーディオ

- 提供:

- アユート

2025年8月21日 08:00

音を聴いた瞬間に、「今までのDAPは何だったんだ」と驚くほどの音質向上を果たしたのが、2022年に登場したAstell&Kernの「A&ultima SP3000」だった。既存のDAPから、大きな飛躍だったので、ぶっちゃけ「もうDAPの進化はここまでで十分なのでは?」「これ以上はあまり大きく変わらないのでは?」と思いつつ、日々愛用していた。

しかし、その予想が良い意味で裏切られた。「A&ultima SP4000」の登場だ。

SP4000を聴く前は「ちょっとは良くなってるだろうけど、そんなに違いはないのでは?」と正直思っていた。しかし、SP4000の音を聴いた瞬間、本当にぶったまげた。SP3000から進化していただけでなく、“大幅に進化”していたのだ。

DAPの進化に、「まだ先があったのか」という驚きと、「どうやってこんなに“大幅な進化”ができたのか?」という疑問も浮かぶ。そんな驚きが連続するDAPが、A&ultima SP4000だ。

だが、その結果としてSP4000は、SP3000(659,980円)を超える693,000円という、高価なDAPになった。この価格ともなると、よほどのマニア以外は手が出ないかもしれない。

ただ、今すぐ手にできなくても、ポータブルオーディオを楽しんでいる人には、この世界の“1つの極地”を体感できるDAPなので、ぜひ1度試聴して欲しい。私と同じように「いい音だなぁ」を超えた「なんじゃこりゃ!」という驚きの世界を体験できるはずだ。

SP3000はどんなDAPだったのか

SP4000の進化を理解するには、“SP3000がどんなDAPだったのか?”をおさらいするとわかりやすい。なぜなら、SP4000は、「SP3000ができなかった部分を実現した、究極形SP3000」のような存在だからだ。

注目するのは、音質面の鍵となるDACとオペアンプだ。

既存のSP3000は、旭化成エレクトロニクスのプレミアムデジタルDACである「AK4191EQ」を2基、デジタル信号処理用チップ「AK4499EX」を4基搭載している。

普通、DAPに搭載しているDACは1つのチップなのだが、SP3000の場合はAK4191EQ + AK4499EXという2つのチップで構成されている。これは、このDACがそもそも、そういう構成で使うことを前提に作られたものだからだ。

詳しく説明しよう。

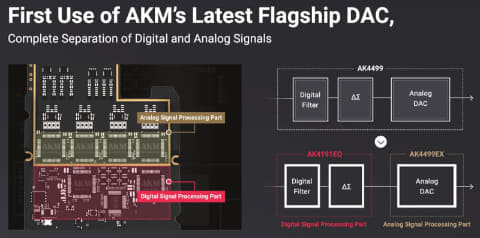

一般的なDACチップは、その内部で、入力された音楽のデジタルデータを、デジタルフィルターに通して、⊿Σモジュレーターを経由し、D/A変換してアナログ音声として出力する……という処理を行なっている。

この工程に注目すると、1つのDACチップの中で“デジタル信号とアナログ信号が共存している状態がある”事がわかる。

しかし、この“デジタル信号とアナログ信号の共存状態”があると、シリコンウエハーを通して、アナログ信号に悪影響があり、音質が劣化する事がわかった。劣化を防ごうと、DACチップの中一部を壁で囲うなどの対策をしたそうだが、良い結果にはならなかったそうだ。

そこで生み出された解決策が「チップ自体を分ける」という手法だ。

つまり、1チップの内部で行なっている工程から、前半にあたる「入力されたデジタル信号にデジタルフィルターと⊿Σモジュレーターを通す」という部分を「AK4191EQ」が担当。

その後工程を、マルチビットデータのインターフェイスとDAコンバーターだけを内蔵した「AK4499EX」が担当する、タッグ構成とした。1つのDACチップの中でデジタルとアナログを分離するのではなく、2つのチップを用意してチップレベルで分離。“デジタル信号処理”と“デジタル音声のアナログ変換だけ”という役割分担をしたわけだ。余談だが、チップ間の伝送はI2Sではなく、デルタシグマの出力そのものを伝送している。

この、デジタル信号処理とアナログ信号処理の完全分離構造を、ポータブルオーディオで採用したのはSP3000が世界初。AKではこの構造を「HEXAオーディオ回路構造」と名付けた。

SP3000とSP4000は何が違うのか

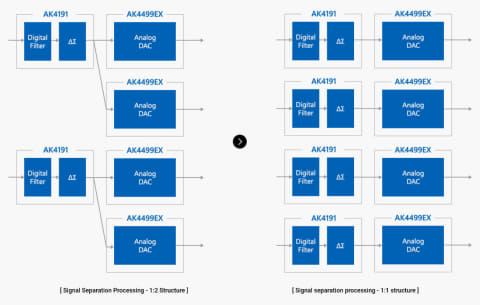

SP3000は、この究極的なDAC「AK4191EQ + AK4499EX」を搭載したDAPなので、「もう進化する余地は無いのでは?」と思っていたわけだが、究極とは言えない部分があった。それは、前半の処理をしているAK4191EQの“個数”だ。

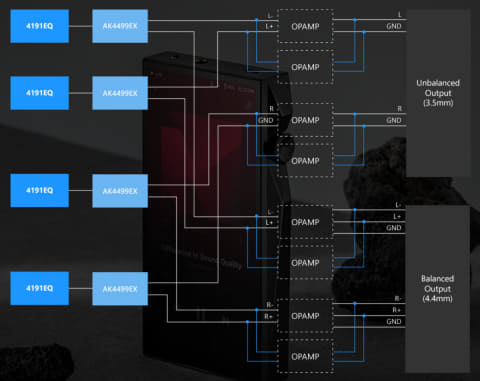

前述の通り、SP3000はAK4191EQ×2基、AK4499EX×4基という構成だ。後半でD/A変換するAK4499EXを4基搭載しており、左右チャンネルそれぞれのプラスとマイナス信号を、個別のDACで処理する、豪華な“クアッドDAC”構成になっている。

しかし、前半の処理をするAK4191EQは2基だけで、AK4191EQとAK4499EXは一対ではなかった。これは、内部のスペースの制約など、技術的に困難だったからだ。

SP4000はここにメスを入れ、AK4191EQ×4基、AK4499EX×4基を実現した。つまり、1つのAK4191EQに対して、1つのAK4191EQを割り当てる、“真のクアッドDAC構成”を実現したわけだ。まさに「SP3000ができなかった部分を実現した、究極形SP3000」がSP4000、というわけだ。

進化はここだけではない。DACの後に続く、オペアンプの構成も驚くべき進化をしている。

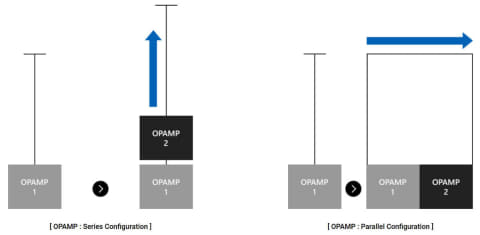

概要図を見るとわかりやすいのだが、SP4000では、オペアンプの数がSP3000の2倍となる8個となり、それらを全て直列ではなく、並列に配置している。

アンプを直列に2個配置すると、音は力強くなるが、その一方で、ノイズが増え、SN比は低下。荒々しさやキツさが増える傾向になるという。

しかし、並列に2個使うと、ドライブ力を上げても、ノイズやSN比を低下せず、ダイナミックレンジが広がり、音の細かなディテールまで表現できるようになるという。

いいことづくめに思える、オペアンプの増加と並列配置だが、バッテリー消費は大きくなってしまう。

そのため、通常モードでは半分のオペアンプ4個だけでドライブし、並列の8個をフルで使う「High Driving Mode」を用意。ユーザーが切り替えられるようにしている。Astell&KernではこのHigh Driving Modeを、「車の四輪駆動」に例えている。

群遅延も改善

SP4000の進化点はこれだけではない。見逃せないのが、独自のESA(Enhanced Signal Alignment)という技術。

これは、オーディオ信号の中の異なる周波数が同時に到達せず、わずかな遅延が生じる“群遅延”を改善するための技術。周波数信号をより均一に整列させ、周波数歪みを最小限に抑えるという。これにより、明瞭度と純度が向上するそうだ。

電源部も音には重要だが、そこに新たにLDO(Low Dropout)レギュレーターを搭載した。これは、精密医療機器や5G通信機器に使用されるもので、バッテリー電圧を安定させ、ノイズを効果的に抑制できるパーツ。これを導入する事で、従来比最大97%のノイズ低減を実現している。

内部基板には、最高レベルというAny Layer HDI(High-Density Interconnect) PCBテクノロジーを投入。スマホや高性能電子機器で使用されている高度な回路基板で、省スペースに複雑な回路を精密に設計できるようになった。信号経路を最適化し、信号ロスを抑える事で高音質化に寄与した。

オーディオブロックをノイズや電磁干渉から守るシールド缶も内部に搭載している。Astell&Kern初となる純度99.9%の銅製シールド缶を使うことで、これまで以上にクリアで明瞭なサウンドになったそうだ。

フルのAndroid OSが使えるように

使い勝手も進化した。

OSがAndroidをベースにしていたのはSP3000も同じだが、音楽配信アプリのインストール方法が独自で、わかりにくい部分もあった。

SP4000は、Astell&Kern初の“Full Android OS”となり、スマホのように、Google Playストアから自由にアプリがインストールできるようになった。Amazon MusicやQobuzなどの音楽配信サービスのアプリはもちろんだが、その気になれば、ゲームアプリもインストール可能だ。これは使い勝手の面で大きな進化と言えるだろう。

フルのAndroid OS搭載になっても、音質面では抜かりはない。独自のカスタマイズ技術ADP(Astell&Kern Direct Path)により、Android OSのサンプリング制限(SRC)を克服。ストリーミング環境でも、ビットパーフェクトなロスレス再生を可能にしている。

CPU、メモリ、無線通信部は1つのモジュールになっており、デジタル回路部を同一エリアに配置することで、発熱やノイズを低減。さらに、省スペース化する事で、オーディオ用回路のスペースを確保する工夫も施した。

筐体は、SP3000から縦に長くなり、画面も6インチと大型化、2,180×1,080ドットと高精細になった。外形寸法と重量を比較すると、SP3000が139.4×82.4×18.3mm(縦×横×厚さ)、約493g。SP4000は149.8×85×19.5mm(縦×横×厚さ)、約615gとなる。横幅と厚さはほぼ同じだが、縦が長くなっている。

ただ、全体的なバランスが良いためか、SP4000の実機を手にしても「細長い」という印象はあまり受けない。それよりも違いを感じるのは重さで、SP3000もズシリと重いDAPだが、SP4000はさらに重く、持ち上げる時には少し「よいしょ」と気合を入れる感じになる。ズボンのポケットなら問題ないが、シャツの胸ポケットに入れるとかなりポケットが下に引っ張られるだろう。

使い勝手の面では、天面にスライド式のロックを備えたのが個人的には嬉しい。SP3000は、ポケットに入れると、左側面の操作ボタンを意図せず押してしまう事があったのだが、SP4000ではロックをしておけばその心配は無い。

CPUにはSnapdragon 6125Octa-Coreプロセッサーを搭載し、8GBのDDR4メモリも備搭載。ストレージは256GBを内蔵し、2TBまで対応するmicroSDカードスロット も備えている。

動作はサクサクで、内蔵ストレージに保存したDSDを含めた音楽ファイルはもちろん、インストールしたAmazon MusicやQobuzアプリもストレス無く動く。音楽配信サービスを積極的に使いたい人には、このサクサク動作は魅力的なはずだ。

SP3000と大きく違うのはイヤフォン出力。SP4000は3.5mm 3極アンバランス出力(光デジタル出力兼用)、4.4mm 5極バランス出力(5極GND結線)のみで、SP3000に搭載されていた2.5mmは搭載していない。このあたりは、現在のトレンドからすると理解できるところだ。なお、アウトプットレベルはアンバランス4.1Vrms、バランス8.2Vrms(無負荷)となっている。

UIも第4.5世代に進化した。音楽ファイルを選ぶ画面で、アルバムの横にLPがちょっと顔を見せて、レコードを選んでいるような気分にさせてくれるなど、遊びココロもある。

筐体素材はStainless Steel 904L。一般的なステンレスよりも硬く、加工が難しい素材だが、手間と時間をかけて筐体に加工している。フロントは光沢のあるポリッシュ仕上げ、リアはPVDコーティングのセラミックで仕上げており、金属筐体だが、肌に吸い付くような滑らかさがあり、高級感がハンパではない。DAPというよりも、宝飾品を手にしているような印象だ。

標準で、ドイツのレザーハウスであるPerlinger(ペルリンガー)が手掛けた、シュランケンカーフを使用したレザーケースが付属。これだけでも満足度が高いが、よりハイグレードな別売ケース「A&ultima SP4000 Case」(:(Black/Khaki 各25,300円)も用意する。GRUPPO MASTROTTOの上質な牛革を使っており、ソフトな手触りが特徴。革本来のシワやシボも活かしている。なお、付属ケースには無いスタンド機能も備え、使い勝手を向上させている。

付属のレザーケースが高品質なので、「別売ケースを買う必要あるのかな?」と思ったのだが、実際に別売のA&ultima SP4000 Caseに触れてみると「あーこれは、良いケースだわ」と納得する。

付属ケースはどちらかというとサラサラした肌触りなのだが、A&ultima SP4000 Caseはしっとりと肌に吸い付く感覚で、より重厚感がある。イタリアGRUPPO MASTROTTO(グルッポ・マストロット)社の上質な牛革を使用っており、革本来のシワやシボも活かそた仕上げも味わい深い。

機能面では、A&ultima SP4000 Caseのみ、背面にスタンドを備えており、広げるとSP4000を自立させられる。牛革ケース背面のスタンドと聞くと、強度が心配になるが、実際に広げてみると、中に硬い板が入っていて剛性があり、重さのあるSP4000をしっかり支えてくれる。

音を聴いてみる

SP4000の音はどのくらい進化したのか、比較用にSP3000を聴いてから、SP4000の音をチェックした。

イヤフォンは、Astell&KernのオリジナルIEM第3弾「LUNA」(13mmプラナーマグネティックドライバー)、finalの「S3000」(BAシングル)、ヘッドフォンはAstell&KernとULTRASONEがコラボした密閉型「VIRTUOSO」(ヴィルトーソ)を使った。

まず、「ダイアナ・クラール/月とてもなく」をSP3000で聴く。

SP3000のサウンドは「超ワイドレンジでニュートラル」という優等生的なサウンドだが、特徴を挙げると「低域の深さと分解能の高さ」になるだろう。アコースティックベースの低音は「ヴォーン」と地を這うように深く沈み、力強く迫るパワフルさを兼ね備えている。イヤフォンやヘッドフォンではなく、まるでフロア型スピーカーを聴いているような低音だ。

その迫力の低音の中でも、ベースの弦の上を指が移動する「キュイ」という細かな音まで描写してみせる。ピアノの響きや、ボーカルは生々しく、変な色付けも無い。SNも素晴らしく、ダイアナ・クラールの歌声が、音場の左奥方向へと広がっていく様子もよく見える。

ぶっちゃけSP3000の段階で「これで十分なのでは」という高音質なのだが、SP4000に切り替え、さらに、並列8個のオペアンプをフルで使う「High Driving Mode」も一気にONにした状態で同じ曲を聴くと、まるでバットで頭を叩かれたような衝撃を受ける。

何よりもまず、SNと音場の広さが違う。音が鳴る前の空間や、音が鳴っていな部分の静けさがSP4000の方がより静かで、その静かな空間からスッと音楽が立ち上がる様子がより鮮烈だ。

ピアノや歌声が広がる空間も、SP4000の方がさらに広い。SP3000の時は、声の余韻が広がる様子は左奥のみ感じられたが、SP4000は左奥が目立つが、それ以外の全方向に小さな音の響きが広がっていくのが聴き取れる。また、余韻が広がる奥行きも、SP4000の方がさらに深い。SP4000はノイズ源となりえる部分を全て細分化し、それらに対して一つ一つ徹底的なまでに対策を施しているそうで、その積み重ねが、この圧倒的なサウンド性能に繋がっているのだろう。

この静かで広大な音場に展開する音楽も、SP4000の方が圧倒的に凄い。

アコースティックベースも、ピアノの左手も、1つ1つ音が力強く、ハッキリと聴き取れる。音が野太くなったのではなく、聴き取れる情報量が増えた事で、より音の表情がわかるようになった感覚だ。

お馴染みの「イーグルス/ホテル・カリフォルニア」でも聴き比べたが、冒頭のギターの弦の細かな動きが、SP4000ではこれまでのDAPでは聴いたことがないほど、1つ1つの音がほぐれ、細かな動きまで聴き取れ、感動というよりも「なんだこれは」と驚いて笑ってしまう。

ドン・ヘンリーのボーカルがスタートする直前の、ドラムの「ドンドン」も、SP4000の方がSP3000よりも圧倒的にパワフルで、キレがあり、ググッとこちら側に音が張り出してきて気持ちが良い。

より激しい曲として「米津玄師/KICK BACK」も聴いてみたが、SP4000で再生すると、もはや気持ちが良いを通り越して、耳から快楽を直接流し込まれているような感覚になる。ベースラインは深く刻みこまれ、鋭い音はどこまでもソリッド。ドラムとベースは、地底から這い上がってくるような深さと重さがありつつ、スピード感も兼ね備えている。

ハイエンドオーディオで、大型のフロアスピーカーを聴きながら、ボリュームを上げていくと、“音が良い”を超越して、音に圧倒されて怖くなってくる瞬間があるが、あの感覚が、手の上のDAPから展開する。これはもう完全に“ポータブル”の域を超えた、持ち運ぶハイエンドオーディオだ。

なお、High Driving ModeをOFFにすると、前述の、パワフルさ、切れ味の鋭さが少し低下し、おとなしめのサウンドになる。だが、OFFの状態であってもSP3000よりも大幅に音が良いのは確かだ。

気になるのはバッテリー消費の違いだ。Qobuzのアプリから96kHzのハイレゾ曲を再生。ボリューム値は83、画面は消した状態で、バッテリーの減り方をざっくり比較してみた。High Driving ModeをOFFにした状態では、バッテリーを10%消費するのに約37分かかるが、High Driving ModeをONでは約30分で10%消費と、少しバッテリーの減りが早かった。

とはいえ、「ではHigh Driving ModeをOFFにできるか?」と聞かれると、答えはNOだ。1度High Driving Modeを聴いてしまうと、もうOFFには戻れない。このキレキレなパワフルサウンドにノックアウトされてしまう。出先でバッテリーが無くった時に備えて、モバイルバッテリーを持参すればいい。それも苦にならないほど、High Driving Modeのサウンドは魅力的だ。

しばらくSP4000を聴いてから、SP3000に戻ってみたが、どうしても音場のスケールがひとまわり小さく、パワフルさや鮮烈さも弱く感じられてしまった。「もうSP3000でDAPの進化は十分なのでは?」とか言ってたのに、もうSP4000から戻れなくなってしまった。ああ、なんということだ……。

ちなみに、Astell&KernのオリジナルIEM第3弾であるLUNAは、同社がMADOOと共同開発した13mmプラナーマグネティックドライバーを搭載しているのだが、このドライバーの描写力は非常に高く、とにかく微細な音まで聴き取れる。

「KICK BACK」の歌声だけでなく、その周囲のコーラスや笑い声のSEなども含め、「こんな音が入っていたのか」と驚くシーンもある。SP4000の情報量の多さと楽しむのに、ピッタリなイヤフォンと言えるだろう。

情報量という面では、Astell&Kern×ULTRASONEのヘッドフォン「VIRTUOSO」も良く出来ている。ULTRASONEのプロ向けモデル「Signature MASTER MkII」がベースとなっており、細かな音まで聴き取りやすいモニターヘッドフォン系のサウンドではあるが、音が薄かったり、極端にハイ上がりだったりもせず、歌声の質感や、響きなど、音楽をじっくり楽しめる面も備えている。

SP4000は、ヘッドフォンを余裕で鳴らせる駆動力を持っているが、VIRTUOSOを鳴らしても、「KICK BACK」の重くてハイスピードなベースをキレキレに聴かせてくれる。良い組み合わせだ。

ポータブルオーディオはここまで進化した

SP4000は、PCとUSB接続してUSB DACとして使えるほか、単体でQobuzなどの音楽配信サービスを再生する事もできるので、アクティブスピーカーと組み合わせると、デスクトップオーディオや省スペースオーディオを構築できる。

実際に、クリプトンのアクティブスピーカー「KS-11」と組み合わせて聴いてみたが、これも圧巻のサウンド。ワイドレンジかつ、低域の沈み込みの深さ、分解能の高さが圧倒的であるため、スピーカーで聴いても、雄大かつ重厚なサウンドになる。

また、High Driving ModeをONにした時のトランジェントの向上、押し出しのパワフルさなどは、むしろスピーカーで聴いた方が、イヤフォンよりも違いがわかりやすいかもしれない。SP3000とも聴き比べたが、スピーカー再生でもやはり、SP4000の方がワンランク上のサウンドを聴かせてくれた。

693,000円というSP4000の価格を考えると、ポータブルとして外出時だけで使うのはもったいない。クオリティの高いアクティブスピーカーや、据え置きのピュアオーディオ機器とも接続して、USB DACやネットワークプレーヤーとしても積極的に活用したいし、そのような使い方をしても、据え置きオーディオ機器として使えるクオリティを実現しているのがSP4000の凄さと言える。

Astell&Kernは、 2012年に発売した「AK100」から現在まで、DAPの市場を切り開き、牽引してきたブランドだ。SP4000は間違いなく、DAPの歴史の1つの頂点として君臨するモデルであり、しばらくの間は“別格のDAP”として存在感を発揮するだろう。

SP3000のユーザーはもちろんだが、他社を含めてDAPでポータブルオーディオを楽しんでいる人や、普段は完全ワイヤレスイヤフォンを使っている人にも、SP4000のサウンドを1度聴いて欲しい。「ポータブルオーディオって、ここまで進化しているのか」と、驚くはずだ。