トピック

もはや“ライバルは据え置き機”、FIIOが4年をかけた怪物DAP「M27」に戦慄する

最大30,000円以上 OFFセール 2026年1月14日まで

- 提供:

- エミライ

2025年11月7日 10:00

ハイエンドモデルは、オーディオメーカーにとって特別な存在だ。持てる技術やこだわりを最大限発揮した製品になるため、自ずと、“メーカー自身を体現したような製品”になるからだ。そういった意味で、2021年に登場したFIIOのハイエンドDAP「M17」は強烈だった。

本当にこれが“ポータブルなのか?”というサイズに、化物のようなスペックを詰め込み、さらに付属のDCアダプターを接続すると“据え置き機”レベルの真の姿を表すという、「ここまでやるか」というシロモノ。このジャンルで天下を取ると決めたら、凄いスピードで突き進む、FIIOらしい痛快なDAPであると同時に、“DAPをデスクトップや据え置きオーディオでも活用する”という、今日に続くトレンドを決定付けた。

それから約4年の研究開発を経て、ついにM17の後継となるフラッグシップDAPが登場する。モデル名は「M27」。17から、えらく数字が増えているが、まさに“名は体を表す”。化物を超える、怪物DAPへと進化していた。

なお、中身の仕様は同じだが、筐体の素材が異なる2モデル展開となる。アルミ合金を採用した「M27 Aluminum Alloy」(オープンプライス/実売299,530円)と、チタン合金を使った「M27 Titanium Alloy」(同374,000円)だ。2モデルの音の違いも、後ほどチェックしよう。

ポータブルの域を超えた、怪物的な内部

外観から見ていこう。相変わらずDAPと呼ぶには巨大で、外形寸法は約85.1×157.4×28mm(幅×奥行き×高さ)だ。このサイズは、M17の88.5×156.4×28mm(同)と比べると、ほとんど同じだ。

重さは筐体素材によって異なり、アルミ合金モデルが約556g、チタン合金が約630g。M17は610gなので、2モデルの中間だ。

中身を見ていこう。

注目はやはりDACチップ。ESS製を採用しているのはM17と同じなのだが、M17が「ES9038Pro」×2基搭載だったのに対し、M27はなんと、ESSの次世代フラッグシップDACチップ「ES9039SPRO」をデュアルで搭載している。

このES9039SPROは、1基に8ch分のDAC回路を搭載しているので、1基だけでも十分なスペックが得られるが、豪華にも2基採用し、超広帯域・超低歪を実現したという。

このDACチップは、FIIOのデスクトップオーディオKシリーズの最上位「K19」で採用しているものと同じであり、K19の開発で培ったノウハウもM27に投入しているそうだ。

この仕様からも、M27がポータブルDAPの最上位でありつつ、据え置きとしても使える怪物DAPである事がうかがえる。

さらに、自社開発の第6世代「DAPS(Digital Audio Purification System)」を搭載。大容量FPGAと、リバーエレテック製高精度フェムトクロックを組み合わせ、「極限までジッターを抑えたビットパーフェクト再生を実現した」という。

ヘッドフォンアンプ部分も尋常ではない。筐体の中に、デスクトップグレードのディスクリートAB級ヘッドフォンアンプ回路を搭載している。K19でも採用しているTi製ハイエンドオペアンプ「OPA2211」を2基搭載。ゲインレベルとインピーダンスの最適化により出力電力と出力電圧を大幅に改善し、幅広く様々なイヤフォンやヘッドフォンを駆動できるという。

後述する、急速充電を利用してデスクトップモードをONにすると、最大出力電力5,000mW(32Ω)を実現している。完全にポータブルの域ではなく、据え置きヘッドフォンアンプの世界だ。

さらに、デュアル独立電子ボリューム「NJU72315」を搭載し、左右チャンネルを完全独立制御。ピュアでクリアなオーディオ信号を維持したまま、精密な音量調整ができるという。

これを支える電源部も進化。アナログ/デジタル部を徹底的に分離した、独立4系統電源設計とする事で、安定性を高め、低ノイズ性能も追求。アルミニウム電解コンデンサー、タンタルコンデンサー、セラミックコンデンサー、薄膜コンデンサーも組み合わせ、効率的なフィルタリングネットワークを構築。優れた音質のための強固な地盤を形成している。

こうした超大規模な電源マージン、超低インピーダンス回路、銅ブロックによる超高速放熱、超低損失リレー回路などを組み合わせ、FIIO独自開発の「HYPER DRIVEアーキテクチャー」と名付けられている。これにより、ゲインレベルとインピーダンスの最適化により出力電力と出力電圧が大幅に改善され、これまで以上に幅広く様々なイヤフォンやヘッドフォンのパフォーマンスを引き出せるようになっているわけだ。

また、31バンドの高精度ロスレスPEQ(パラメトリックイコライザー)を搭載し、音の調整もより細かくできる。ダイナミックレンジ・コンプレッション(DRC)、ダイナミックレンジ・エクスパンション(DRE)、リミッター、コンプレッサー調整が可能で、DEL(デュアル・エンジン・リミッター)テクノロジーと独自のアルゴリズムにより、PCM 44.1kHz~96kHzの信号を、サンプルレート変換せずにPEQ処理できる。精密な調整ができ、ゲインレンジは+12~-24dB、Q値レンジは0.4~128といった範囲で調整可能だ。

インターフェイスがより据え置き利用を意識したものに

音質に関するスペック以外で注目なのは、インターフェイスまわりの変更だ。

M27ではイヤフォン出力/ライン出力兼用で3.5mmアンバランス、4.4mmバランスを搭載する。ここまではよくあるDAPと同じだが、さらに6.35mmのフォーン出力も搭載する。端子のサイズが大きいので、ポータブルDAPにはなかなか採用できないが、M27ならではの利点と言えるだろう。

さらに、USB-C、同軸デジタル、光デジタル出力も備えている。これらを使うと、例えばDAC搭載のアンプや、単体DACとM27をデジタル接続できる。

M27の中に保存している音楽ファイルを再生するだけでなく、M27にインストールしたAmazon MusicやQobuzなどのアプリで配信音楽も出力できるため、M27を“据え置きストリーマー”として使え、手持ちのUSB-DACや、DAC内蔵アンプなどが、ネットワークプレーヤーとして使えるようになるわけだ。

この端子類を見るだけで、M27が通常のDAPではなく、“ポータブルと据え置きの中間”に位置するのがわかる。

さらに、USB-Cと同軸デジタルは、音声入力も兼ねている。例えば、CDプレーヤーの同軸デジタル出力とM27を接続し、ヘッドフォンでCDを楽しめる。

スマホやパソコンとUSB-C接続し、スマホのアプリで再生している音楽配信を、M27の能力を使って高音質にヘッドフォンで聴いたり、パソコンの音をM27から再生するという、DACアンプとしての使い方もできる。使い方のバリエーションが豊富な、万能機と言えるだろう。

また、PCやスマホと接続するためのUSB 3.0端子とは別に、給電用のUSB-C端子を新たに備えた。その代わり、M17になったDCアダプター接続用端子は省かれ、USB-Cから充電・給電するようになった。

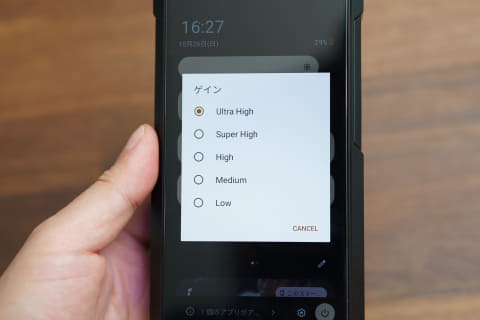

M17でもそうだったが、急速充電対応のアダプターを接続し、給電しながら使用しつつ、底面にあるボタンをスライドして「デスクトップモード」をONにすると、ゲイン設定に「Super High/High/Medium/Low」に加え、「Ultra High」が追加される。

この時の最大出力はなんと5000mW+5000mWに達する。この出力があれば、どんなヘッドフォンでもドライブできるだろう。

デスクトップモードがなにかというと、内蔵バッテリーへの給電・充電をカットする機能だ。その名の通り、パソコンなどと接続し、M27をUSB DAC兼ヘッドフォンアンプとして使う時に、常時充電していると、内蔵バッテリーの負荷が増えてしまうので、それをカットし、長時間使っても内蔵バッテリーがヘタリにくくなるわけだ。

良く考えられた機能であると同時に、M27をポータブルDAPとしてだけでなく、「据え置き機器としてもガンガン使って欲しい」というFIIOのメッセージを感じる機能だ。

また、従来のFIIO製DAPは、バッテリー交換のために背面パネルの強固な接着剤を剥がして分解して修理する必要があり、原則としてバッテリーが破損した修理預かり品は、本国のFIIOに返送して修理してもらうしかなく、工賃や送料だけでなく時間もかかり、新しく買った方がいいのでは的なパターンもあった。

そこでエミライがFIIOに粘り強く交渉した結果、M27ではバッテリーを構造的に着脱できる仕様が実現。日本国内で交換作業が可能になり、修理期間と費用も安価になるという。ユーザーが長く愛用しやすいDAPになったわけだ。

音楽配信アプリもサクサク動作

音質面だけでなく、処理能力も高い。

SoCは、FIIOで初となる、Snapdragon778G設計を採用した「QCS6490」を搭載した。Android 13ベースのOSを採用しているのだが、画面の切り替えやアプリの立ち上げも素早く、Qobuzはアプリをインストールしてみたが、動作はサクサクだ。

音楽再生の操作だけでなく、Qobuzはアプリ内の記事表示などでもストレスが少ない。ディスプレイも5.99型と大きく、解像度も1,080×2,160ドットと高精細なので、記事の文字も読みやすい。

バッテリー容量も9,200mAhと大容量。バッテリー持続時間は約9時間。35W急速充電も可能で、1時間で約80%まで充電可能だ。給電は、PD3.0PPS/PD2.0/QC4.0/QC3.0規格との互換性を持っている。

ストレージの仕様も凄い。内蔵ストレージメモリは256GBだが、2TBまでのカードが使えるmicroSDカードスロットを2基も備えている。これらをフルに活用すれば、手持ちのライブラリーを丸ごと外に持ち歩くこともできるだろう。

操作部としては、上部に大きなボリュームダイヤルを備え、向かって左側面に再生制御用ボタンがある。底部にはロックモードのスライドスイッチもあり、カバンの中などで意図せず操作ボタンを押しても大丈夫になっている。

両脇にあるLEDイルミネーションは、任意の色に変更できるほか、再生している音楽データの種類に合わせて自動的に変えることもできる。

手にするとわかるが、筐体の剛性は非常に高い。I字型一体成型されており、立体的な放熱機構と効率的な放熱素材を使うことで、安定性も確保されている。内部には、分散型オンボード放熱銅ブロックも搭載。アンプの内部抵抗減らし、放熱効率を高めている。

M27 Aluminum Alloyを聴く

ベーシックな「M27 Aluminum Alloy」を聴いてみよう。試聴には、普段愛用しているイヤフォンのfinal「S3000」や、qdcのカスタムIEM「Hybrid Folk-C」、さらに手持ちのヘッドフォンの中でも鳴らしにくいフォステクスの平面駆動型「RPKIT50」(インピーダンス50Ω)などを使った。いずれも4.4mmのバランス接続で聴いている。

ちなみに、RPKIT50を接続した場合、Ultra Highゲインに設定すると、ボリューム値60程度で十分な音が得られてしまう(最大値で120なので約半分)。感覚としては、Ultra Highまでは不要で、Highゲインのボリューム値70程度で良いという印象。M17を使っている時よりもボリューム値は低く、M27でアンプの出力がよりパワフルになっているのが実感できた。

では、まずは従来のハイエンド「M17」を改めて聴いてみよう。

「ダフト・パンク/Give life back to music feat ナイル・ロジャース」をM17で再生すると、あらためて音の良さに驚く。「圧倒的な駆動力」とはこのことで、聞き慣れたイヤフォンやヘッドフォンが、まるで生き返ったようにシャキッとした音で、パワフルに歌い出す。

据え置きのオーディオで、低価格なスピーカーを超ハイエンドパワーアンプで鳴らすと、「こんな安いスピーカーから、こんな音が出るの!?」と驚く事があるのだが、それと似た感覚がM17では味わえる。アンプとして、イヤフォン/ヘッドフォンの実力をしっかり引き出す力を備えている。

低域はしっかりと沈み、中域は肉厚に迫るパワフルさを備え、高域はクリアに透き通る。目を閉じると、とてもポータブルDAPで鳴らしているとは思えない。据え置きのハイクラスヘッドフォンアンプで聴いているような、ドッシリと低重心な本格サウンド。正直に言って、M17のみを聴いているぶんには「これで十分なのでは?」と思えるサウンドだ。

M27に変更し、同じ曲を再生すると「!?」と、冗談抜きに頭を抱えてしまう。

まったく違う。再生した瞬間に、明らかに音が広がる空間が広い。左右もそうだが、奥行きが圧倒的に深くなったのがわかる。

空間が広くなっただけ……ではない。その空間に浮かぶギターやベース、コーラスといった音像の1つ1つが、M27の方がクッキリと見え、音像と音像のあいだ、つまり“音の無い部分”が聴き取れる。広大になったことで、開放的なサウンドになり、その広い空間に、音像が気持ちよく定位する。そして、音像から出てくる音の1つ1つが、M27の方がパワフルで躍動感にあふれている。

こんなに違うものかと、慌ててM17に戻ると、急に部屋が狭くなり、開放的に広がっていた音像が、狭くなった空間に押し込めら、窮屈そうに聴こえてしまう。これはいけない。ついさっき「M17で十分なのでは?」と言ったばかりなのに、M27を聴いてしまうと、もうM17には戻れない。

まずはこの“空間描写の進化具合”に驚くのだが、その驚きに慣れて、じっくり全体を聴き込むと、空間以外の要素もM27が大きく進化しているのがわかる。トランジェントが良くなり、特に低域のベースラインや、ドラムのスネアがより深く、重い音になり、同時に、タイトで切り込むような鋭さを兼ね備えている。

派手で大味な音になったのではない。「ダイアナ・クラール/月とてもなく」や、「村治佳織/ドミニク・ミラー」の「悔いなき美女」などを聴くと、女性の声の艷やかさや、アコースティックギターの響きの温かさなど、質感描写もM27の方が優れていると感じる。

DACが進化しただけでない。その使いこなしや、駆動するアンプ、電源など、あらゆる部分の進化が組み合わさり、全方位でM17を凌駕するサウンドを実現したのだろう。製品開発スピードの速いFIIOにとっては、4年という長い研究開発を経て完成しただけあり、文句無しの完成度になっている。

M27 Aluminum AlloyとM27 Titanium Alloyを聴き比べる

では、アルミ合金ボディの「M27 Aluminum Alloy」と、チタン合金の「M27 Titanium Alloy」は、どう違うだろうか?

違うのは筐体の素材だけで、中身のDACやアンプといったパーツは全て同じであるため、「あんまり違いはないのでは?」と思うところだが、聴き比べてみると、明らかに違う。

「ダイアナ・クラール/月とてもなく」のようなアコースティックな曲で聴き比べると、チタンはアルミよりも締まりのあるサウンドで、タイトでシャープな音になる。アルミで感じられた、アコースティックベースや人の声の温かさ、響きの生っぽさが、チタンではやや硬質で、綺羅びやかな音になる。

そのため、JAZZやクラシックなど、アコースティックでアンプラグドな曲にはアルミの方がマッチする。

逆に、ダフト・パンクのような打ち込み系の楽曲、EDM、ポップスなどはチタンのタイトさ、シャープさ、スピード感がハマって非常に気持ちが良い。全体的に響きも少し抑えられるので、個々の音の輪郭や動きはチタンの方が見やすい。モニターライクな音が好きな人は、チタンの方がマッチするかもしれない。

アルミは、ベースのふくよかさ、低域のねばり、女性ボーカルの艶っぽさなどに、うっとりする楽曲にマッチする。体を動かしながら音楽にノリたい時のチタン、目を閉じて癒やされたい時のアルミ……といった感じだろうか。

これはお店などで実際に聴き比べて、好みとマッチする方を選ぶと良いだろう。その時は、1曲だけでなく、傾向の違う音楽を何曲か再生して聴き比べたほうが良い。

据え置き機として使ってみた

先程から“据え置き機レベルのサウンド”と言っているが、本当に据え置きコンポとして使ってみたらどうだろうか?

まず簡単なところから、クリプトンのアクティブスピーカー「KS-11」と、ステレオミニでM27を接続すると、アクティブスピーカーが、立派なネットワークオーディオシステムに早変わりする。

面白いのは、小さくてもスピーカーで再生すると、先程のM17とM27の音の進化が、よりわかりやすい事。音場の広さ、奥行きの深さ、低域がより深くなるといった進化点が、スピーカーではより顕著に体験できる。

また、PCとM27をUSB接続し、PCのサウンドをM27を介してアクティブスピーカーで再生してみると、YouTubeの動画や、Netflixの映画も、一段と情報量が増え、音場が広がり、リッチなサウンドで楽しめる。スピーカーを使ったデスクトップオーディオでDAPを使いたいと思っている人は、迷わずM27を選択したほうが良いだろう。

次に、ステレオミニからRCAへの変換ケーブルを使って、家のピュアオーディオシステムとM27を繋いでみた。

デノンの2chアンプ「PMA-A110」とM27を接続。組み合わせているスピーカー・B&W「804 D4」から音を出してみた。ソースはM27のQobuzアプリを使っている。M27を、据え置きネットワークプレーヤーとして使ったわけだ。

この音には正直驚いた。

接続している時は、「とはいえ、ポータブルだし、据え置きにはかなわないでしょ」と軽い気持ちでいたのだが、音が出た瞬間に「え!?」となり、慌てて椅子に座り直してジックリ聴き比べるモードになった。「ホントに家の据え置き機より音がよかったらどうしよう」と心拍数が上がる。

先程のアクティブスピーカーでも感じた事だが、フロア型スピーカーで聴いても、M27の音場の広さ、しっかりと深く沈む低域表現は見事で、このスケールの大きさ、ドッシリとしたサウンドは、完全に据え置き機、それもかなりグレードの高い音。30万円台のプリメインアンプ、200万円オーバーのスピーカーと組み合わせても、「これで良いのでは?」という音が出てしまっている。これはとんでもない事だ。

普段使っているネットワークプレーヤー「DNP-2000NE」と比較すると、低域の深さや、中低域の厚み、定位の明瞭さなどは、まだDNP-2000NEの方が勝っている。しかし、M27もかなり肉薄したサウンドになっており、ケーブルを変えたり、バランス接続にするなどすれば、その差はかなり縮まりそうだ。いやはや、恐ろしいDAPだ。

オーディオシステムを進化させるキーアイテムにも

正直に言って“気軽に持ち運んで音楽を楽しむDAP”としてギリギリのサイズだ。スペックや内部パーツを見ると、「やり過ぎ」とすら感じる。だが、このサウンドと駆動力を体験すると、サイズや重さを許容しても、使いたいと思わせる圧倒的な魅力がある。これこそ、メーカーがやりたいことをやりきった、ハイエンドモデルだけが持つオーラと言っていいだろう。

そのクオリティは完全に据え置き機の領域に入っており、「据え置きのDACとヘッドフォンアンプをギリギリ持ち歩けるサイズまで圧縮した製品」にも見える。この音を聴くと、外で使うだけではもったいないので、家でも活用しなきゃという思考に切り替わる。今までにないDAPだ。

近年は、コンパクトなアクティブスピーカーにもクオリティの高い製品が増えており、それらとM27を組み合わせれば、超高音質なネットワーク再生対応のデスクトップオーディオ環境が構築できてしまう。省スペースを活かして、据え置きのピュアオーディオでは難しい、部屋を移動させて楽しむこともできるだろう。

また、本格的なピュアオーディオシステムの中に組み込んでも、十分通用するクオリティをM27は備えている。ハイエンドDAPとして見ても、このサウンドとスペックで、この価格はコストパフォーマンスが高いが、据え置き機として見れば、さらに安く感じる。

家のオーディオシステムが、まだネットワークオーディオやハイレゾファイル再生に対応していないという人が、システムを進化させるキーアイテムとしてM27を導入するのも、大いにアリだろう。

発売を記念し、2026年1月14日まで、下記の通常価格から最大30,000円以上 OFFとなるキャンペーンを実施している。

- アルミ「M27 Aluminum Alloy」(オープン/実売 299,530円) 30,000円以上 OFF

- チタン「M27 Titanium Alloy」(オープン/実売 374,000円) 26,000円以上 OFF

※キャンペーン期間は2026年1月14日まで