ニュース

ハイビジョンから8K、AIの原型まで。放送100年を支えたNHK技術とその未来とは?

2025年4月24日 19:15

NHKは24日、放送技術の研究開発に焦点をあてて“放送100年”を振り返るメディア説明会を開催。ハイビジョンや8Kスーパーハイビジョン、そしてディープラーニングの原型「ネオコグニトロン」まで、NHK技研のこれまでの研究成果を紹介しつつ、2030~2040年ごろのメディア環境やコンテンツ制作に向けた未来ビジョンを披露した。

放送技術を大きく進展させた「オリンピック東京大会」

ことし2025年は、ラジオ放送開始から100年を数える。電信、電線を使って音を届ける電話の発達に続き、1925年3月22日に、電波を使って音を届けるラジオ放送が始まった。

その後、白黒の映像を届けるテレビ放送(1953年)、色の付いた映像を届けるカラーテレビ放送(1960年)が登場。1989年には、鉄塔が立てにくい山間部や離島など、日本のどこでもあまねく届けることができる衛星放送がスタートした。

2000年には、従来のアナログ方式からデジタル方式へ置き換えたBSデジタル放送が開始。高品質な映像と音を送るだけでなく、番組情報などのデータも届けることが可能になった。放送技術研究所の中島氏は「まさに放送は、技術の進歩とともに発展するメディアと表現できる」と話す。

こうした変遷の中、NHKではさまざまな技術を活用し、放送史に残る番組を制作。

その1つが、1959年に行なわれた「皇太子殿下ご成婚パレード中継」。NHKと民放を合わせテレビカメラ100台、放送要員は1,000人が動員され、1,500万人がテレビ中継を視聴したと言われている。

中島氏によれば「この中継に合わせてテレビを買わなければ、という家庭が多かった。NHKの受信契約数が前年が100万件だったのに対し、59年は200万件に倍増。皆さまの興味のあったものを届ける、そして放送がその期待に応えることができることが数字的にあらわされた事例」という。

また世界初の放送・撮影にも挑戦。1979年には、世界で初めて南極からテレビの生中継を実施。2006年には史上初となる宇宙からのハイビジョン生中継、翌2007年は月周回衛星「かぐや」から世界初の月面ハイビジョン動画を撮影、2011年にはNHKが開発した宇宙用超高感度ハイビジョンカメラを使った宇宙からの生中継特番を制作した。

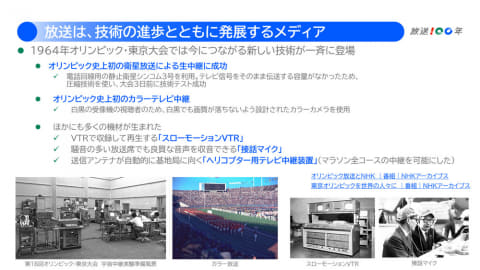

そうした番組の中でも、放送技術を大きく進展させたのが、1964年に開催された「第18回オリンピック・東京大会」。

電話回線用静止衛星を使ったテレビ信号の圧縮・伝送システムやカラーテレビ中継、VTRで収録して再生する「スローモーションVTR」、騒音の多い放送席でも良質な音声を収音する「接話マイク」、送信アンテナが自動的に基地局へ向く「ヘリコプター用テレビ中継装置」など、今に繋がる新しい放送技術が一斉に登場した。

“ディープラーニングの原型”も技研発!?

番組の制作や放送に関わる技術の研究や開発を支えてきたのが、NHK放送技術研究所(技研)だ。

同研究所は、放送施設の改善や受信機の低廉化を促進すべく、ラジオ放送開始5年後の1930年に設立された“放送技術分野専門”の研究機関。幻となった1940年の東京オリンピックで世界初のテレビ中継を目指してテレビ研究をいち早く開始するなど、当初から放送・テレビの進化に繋がる研究を先導してきた。

研究・開発だけに留まるだけでなく、放送、映像、音声、字幕、撮影に関するさまざまな技術の実用化・普及にも貢献。ハイビジョン技術や衛星放送、高感度カメラ、音声認識、音声合成、8Kスーパーハイビジョンなども、技研の研究から芽生えた技術だ。

実用化から25年以上経過し、社会や産業の発展に貢献した歴史的業績に与えられる「IEEE Milestones」も受賞。これまでに「直接衛星放送サービス」「緊急警告放送」「ハイビジョン」の3件が表彰されている。

実は、今日のAI技術の中核である「ディープラーニング」の原型も技研発のもの。

その原型とは、1979年に技研の福島邦彦氏が提唱した「ネオコグニトロン」。これは学習能力を持った神経回路モデルによるパターン認識で、2024年のノーベル物理学賞に輝いたジョン・ホップフィールド、ジェフリー・ヒントン氏の説明資料の中で「2名の受賞につながる先駆的な研究」として紹介された。

中島氏は「個人的な意見」と前置きしたうえで、「できれば一緒に受賞させてくれても良かったのになって思ったりもしている」と話す。

NHK技研が想定する近未来の視聴体験・コンテンツ制作とは?

現在技研では、2030~2040年ごろのメディア環境、および次世代のコンテンツ制作を想定した様々な研究・開発が続けられている。

近い将来、ARグラスやフレキシブルディスプレイ、3次元映像ディスプレイ、シート型大画面スクリーン、触覚デバイスなど、さまざまなデバイスが生活空間に組み込まれ、居住環境や個人の好みに応じた視聴体験が可能になると予想。従来のリビングルームやパーソナルスペースに加え、自動運転の車内など、視聴環境の多様化も進むという。

また、コンテンツ制作の現場では、三次元の情報をすべて取り込むボリュメトリックスタジオが普及。背景映像と組み合わせたバーチャル空間で現実のような世界を表現できるようになると共に、今までにない映像・音響表現を実現。これまでとは異なるコンテンツが提供、楽しめる世界になると考えているという。

技研公開は5月29日から。イマーシブコンテンツの体験も

NHKは、最新の放送技術や、いま現在制作の現場で活用されているノウハウを紹介する2つのイベントを企画している。

5月26日から28日までは「NHK TECH EXPO 2025」を、東京・渋谷のNHK放送センターで開催。全国のNHKの現場で誕生したアイデアやノウハウを生かした開発、放送・視聴者サービスを支える技術の取り組みを20点展示する。入場は無料。

5月29日から6月1日までは「技研公開2025」を、東京・砧のNHK放送技術研究所で開催。最新の研究成果などを18項目の展示で紹介。視聴デバイスや視聴体験が広がる世界観、人と人・人とコンテンツ・人と社会をつなげる技術、そしてイマーシブコンテンツの技術が体験できるとのこと。入場は無料。