レビュー

Google「Pixel 10 Pro」3つの“AV的注目ポイント”。実はスピーカー高音質、ラーメン撮影をAIがコーチ

2025年8月28日 02:00

28日に発売された、Googleの新スマートフォン「Pixel 10」シリーズ。独自のプロセッサー「Tensor G5」を搭載し、AI体験が進化し、より便利なスマホになっているのが特徴だ。一方で、AV Watch的に気になるのは写真や動画の撮影に使うスマホとして便利になったのか?という部分。

そこで、カメラ機能がより優れた「Pixel 10 Pro」シリーズに的を絞り、“Pixel 10 ProのAV的注目ポイント”3選をお届けする。

AV的注目ポイント:カメラの腕前がアップするカメラコーチ

観光地などに行って、スマホのカメラで撮影、あとでその写真を見返した時に「イマイチだなぁ」と思った経験はないだろうか?

そんな“撮影の腕前”をアップさせてくれるかもしれない機能が「カメラコーチ」だ。

簡単に言えば、写真を撮影する前に、AIを使って、スマホがユーザーに「こう撮影すると、もっと良くなるよ」というアドバイスをくれる機能だ。

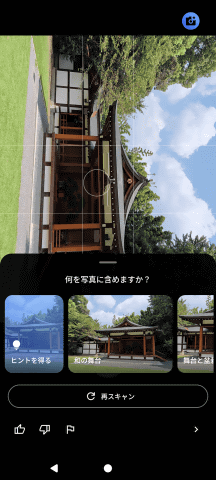

例えば、建造物や花を前にしてスマホを構えて、標準のカメラアプリを起動。その状態で、アプリの右上にあるカメラマークのアイコンをタップすると、AIが“どんな被写体にスマホカメラを向けているか”を判別。そのうえで「何を写真に含めますか?」と問いかけてくる。

画面には「建物と何か」や、花の場合は「白い花のクローズアップ」、「緑の中の白い花」などの候補が表示される。これはようするに「写真のメインとしたいものは何か?」「写真に入れたい被写体は何か?」という事だ。

「建物」を選んで、矢印をタップすると「建物を中心にしましょう」「建物の右側に寄って撮影しましょう」「少し上向きに角度を変えましょう」といったアドバイスが次々と表示される。それに従っていくと、建物をやや斜め下から、あおるような角度でスマホを構える事になり、アドバイスが終了すると「撮影しましょう」と撮影を促される。

アドバイスに従う事で、最初は「何がメインの被写体なのか?」が漠然としていて、散漫な印象を受ける写真が、主題が明確になり、より安定した、ドラマチックなレイアウトやアングルから撮影できるようになる……という機能だ。

なんとなく、“旅行で観光地に行った時に使う機能か”と思われがちだが、実はこのカメラコーチ、料理の撮影でもコーチをしてくれる。

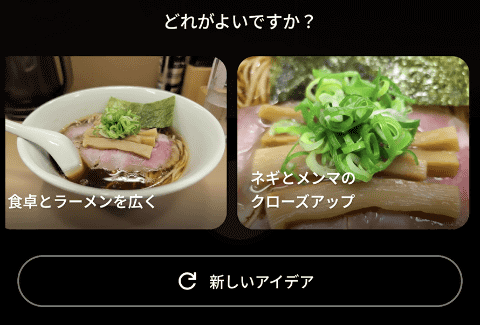

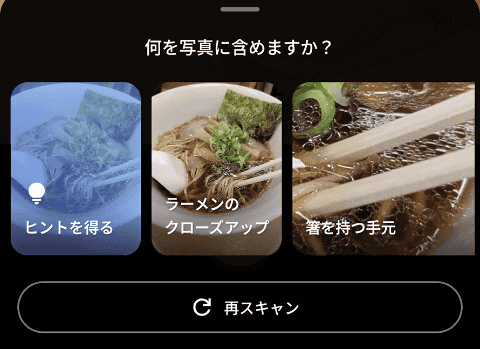

例えば、ラーメンを前にカメラコーチを起動すると、被写体選びでは「食卓とラーメンを広く」と「ネギとメンマのクローズアップ」どちらが良いかと聞かれたり、主題選びでは「ラーメンのクローズアップ」か、さらに寄って「箸を持つ手元」にするか「スープの泡と麺」にするかなどを聞いてくる。

最終的には「スープの泡と麺」にズームして撮影する事にして、シズル感のあるラーメン撮影ができた。

カメラコーチは現在のところ静止画のみの対応だが、個人的には動画撮影でのサポート機能も今後追加して欲しい。旅のVlogを撮影する時に、どんなシーンからスタートするのが良いか? どんなカットを撮影しておくといいか? など、アドバイスしてくれると便利そうだ。

カメラコーチとは違う機能だが、「Gemini Live」も便利になっている。Gemini Liveは、AIのGeminiと、スムーズに会話をしながら調べてもらったり、アイデアを練ったりできるアプリなのだが、スマホのカメラで写っている場所やモノなどを認識させ、それについてGeminiに説明してもらう事もできるようになった。

つまり、観光地で撮影をしている時に、「あの歴史がありそうな建物はなんだろう?」とか「この渓谷はどんな風に作られたのだろう?」といった情報を、Gemini Liveが音声や字幕などで教えてくれる。

これを使えば、周囲の“見どころ”についての知識を増やした状態で、Vlog撮影する……といった事もできるだろう。もちろん、屋外ではなく、室内に置いてあるレコードやスピーカー、花などを認識させ、それが何かを教えてもらう事もできる。非常に便利な機能だ。

ただ、使っていて、たまにレコードのアルバム名を間違えたり、建物を、別の建物と誤認識する事もあるので、何かおかしいと感じた時は、改めて詳しく調べたほうが良いだろう。

AV的注目ポイント:実は内蔵スピーカーが良い音に

使ってみて、驚く進化があったのが内蔵スピーカーだ。

筆者は普段「Pixel 9 Pro XL」を使っているのだが、正直、このスマホの内蔵スピーカーはあまりクオリティが高くない。スピーカーは、下部のUSB-Cポートの左側に搭載していると思われる。いちおうステレオ スピーカーが搭載されているのだが、音場はあまり広がらず、机の上に置いて、正面から聴くと、音場もやや左側に寄ってしまう。

アニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ「アイナ・ジ・エンド/革命道中」をAmazon Musicアプリで再生したのだが、低音はあまり出ず、中高域が目立つ、いわゆる“ハイ上がり”な音。ボーカルなど、高い音には硬質な響きが乗っており、音が硬い印象だ。

そこで、Pixel 10 Pro XLにもAmazon Musicアプリをインストールし、同じ曲をスピーカー再生したのだが、音がまったく違う。

スピーカーは、USB-C端子の向かって右側に移動になったようだが、まず、音場がPixel 10 Pro XLの方が圧倒的に広い。スマホの筐体の外側へと気持ちよく音が広がり、音場が右側に偏ったりもしない。

音圧も豊かになり、1つ1つの音がしっかりと前に出るため、細かな音も聴き取りやすい。「アイナ・ジ・エンド/革命道中」を再生すると、中低域もある程度出るようになっており、全体的なサウンドのバランスが良好になった。

スマホ内蔵スピーカーなので、もちろん地鳴りのような低音は出ないが、中高域ばかりが目立つバランスが改善され、音楽を支える低音のビートがしっかり聴き取れるようになった事で、音楽に安定感が出て、聴きやすいサウンドになった。

そのため、従来のPixel 9 Pro XLでは、YouTubeで動画を見たり、Netflixで映画を見る時はBluetoothスピーカーを持ち出していたのだが、Pixel 10 Pro XLでは内蔵スピーカーの満足度が高いので「今日はスマホだけでいいや」と思える日が増えた。

なお、Pixel 10 Proのスピーカーもかなり良くなっており、Pixel 9 Pro XLと比べても、Pixel 10 Proの方がクリアで音圧も豊かになっている。ただ、Pixel 10 ProとPixel 10 Pro XLを比べると、やはり筐体が大きいPixel 10 Pro XLの方が、低音がより深く沈み、音圧も豊かに聴こえる。内蔵スピーカーの音の良さで、Pixel 10 Pro XLを選ぶというのも、アリだ。

AV的注目ポイント:MagSafeアクセサリーが使えて助かる

ハードウェア的なPixel 10シリーズの注目ポイントと言えば、新しいマグネット式ワイヤレス充電「Google Pixelsnap」に対応した事だ。ワイヤレス充電の新規格「Qi2」に対応し、Pixelsnapに対応する充電器であれば、マグネットでスマホの裏にピタッと装着でき、手軽に取り外す事もできる。

これだけでも便利なものだが、このPixelsnapは、iPhoneなどに採用されているMagSafeと互換性がある。つまり、MagSafe対応製品も、Pixel 10シリーズの背面にピタッと装着して使えるわけだ。充電が便利になるだけでなく、AV的にも見逃せないポイント。なぜかというと、既に市場に存在するMagSafe対応の撮影用アクセサリーが、Pixel 10シリーズでもそのまま使えるからだ。

試しに、編集部の酒井が以前紹介したVRIGというブランドのMagSafe対応スマホホルダー「MG-03」を筆者も購入し、Pixel 10 Pro XLと組み合わせてみたが、問題なく使うことができた。

この「MG-03」は、簡単に言えば、スマホをカメラのシューに固定できるようにするアダプター。底部には三脚穴もあるので、ミニ三脚などにに取り付ける事も可能。さらに、コールドシューを備えているので、スマホでVlog撮影する時のマイクを固定する事も可能だ。

前述の通り、Pixel 10 Proシリーズはカメラやビデオカメラとしても進化しているスマホなので、こうしたMagSafe対応の撮影補助アクセサリーが使えるようになるのは便利だ。マグネットで着脱も気軽にできるため、“普段使いのスマホ”から“撮影機材のスマホ”へのチェンジが容易になり、撮影までの心理的のハードルを下げる事にも貢献してくれるだろう。