小寺信良の週刊 Electric Zooma!

第1187回

人とは違う日常を。Nothing Phone (3)とHeadphone (1)を試す

2025年8月27日 08:00

3世代目に入ったNothing Phone

OPPO傘下のスマートフォンブランド、「OnePlus」の創業者の1人であるCarl Peiが立ち上げた新ブランド「Nothing」は、2021年に初の製品であるEar (1)をリリースした。

製品としてはある意味普通のイヤフォンだったが、最初からデザインコンセプトが明確であった。モノクロを基調に赤の差し色を効果的に使い、ケース収納の仕方も、機構的に従来の常識とは少し違うアプローチを見せていた。

2022年にリリースした最初のスマートフォン・Nothing Phone (1)も、背面に立体的な造形を配置し、線形LEDでステータスを表示する「Glyphインターフェイス」など、一目でNothingだとわかるデザインで登場した。

そんなNothing Phoneも代を重ねて3世代目である。Nothing Phone (3)は、特徴的であった背面の線形LEDをやめて、初期のコンセプトから続くドットマトリックス型のディスプレイを搭載して登場した。

3カメラ搭載のハイエンドモデルながら、価格はメモリ12GB+ストレージ256GBが124,800円、メモリ16GB+ストレージ512GBが139,800円と、20万円台が見えてきた昨今のハイエンドスマホの中に一石を投じる。

加えて同ブランド初となるヘッドフォンも登場した。Headphone (1)は、特徴的なデザインを継承しながら、サウンドはKEFと共同開発することで、クオリティ的に高いところを目指している。KEFの公式サイトでも販売予定ということからも、かなり強力にタッグを組んでいることがわかる。価格は39,800円。

発売は8月28日からだが、今回はいち早くこの両モデルをお借りすることができた。

背面が特徴的なNothing Phone (3)

ではまず、Nothing Phone (3)から試してみる。カラーはブラックとホワイトの2色展開だが、今回はホワイトをお借りしている。

誰もが気づく特徴は、背面の造形だ。複数のパーツが組み合わされたようなイメージだが、実際にこれを外して分解できるわけでもなく、工業的立体デザインと考えるべきだろう。機能はないので、機能美というカテゴリにも入らない。

こうしたアプローチは、スマホ背面には何もないというシンプルさを強調したiPhoneの、ジョナサン・アイブ的アプローチが主流となった現在においては、逆行する考え方である。とはいえ、過剰な装飾という感じでもなく、「何か意味がありそう」といった含みをもたせている点は、好感が持てる。

背面のカメラは、上が望遠、下の左側がメイン(標準)、右側が広角となっている。単純にL字に並べるのではなく、若干角度を開いて配置することで、デザイン的なバランスを取っている。仮にまっすぐなL字だったとすれば、バランスが右側に寄った感じになることは容易に想像できる。

背面に新しく搭載されたディスプレイは、「Glyphマトリックス」とネーミングされている。従来の「Glyphインターフェイス」は単に光るだけで、その意味が自分が記憶しなければならなかったが、Glyphマトリックスは文字やアイコンも表示できるので、より具体的に意味を知らせることができる。背面中央にあるボタンで、ディスプレイの機能を切り替えられる。

ディスプレイは6.77インチ、1,260×2,800ドットのフレキシブルAMOLEDで、通常輝度800nit、屋外輝度1,600nit、ピーク輝度4500nitとなっている。最初からスクリーンプロテクタが貼り付けられている。また透明の専用カバーも同梱しており、至れり尽くせりである。

プロセッサはQualcomm Snapdragon 8S Gen 4で、ストレージ256GBモデルはメモリー12GB、ストレージ512GBモデルはメモリー16GBとなっている。

UIはAndroid標準だけでなく、Nothingオリジナルのデザインが選択できる。Nothingを選択する人は他の人とは違ったものが欲しいということだろうから、多くの人はオリジナルデザインを選択するだろう。

十分満足できる性能

スマートフォンの評価はカメラ性能に集中している感があるが、実際それだけよく使われている。その一方で昨今はアクション系のカメラやコンパクトデジカメも復活しており、スマホ以外の選択がなされるようになってきた。

Phone (3)のカメラは、メインが35mm換算24mm/F1.68/センサーズーム2倍、ワイドが15mm/F2.2、望遠が70mm/F2.68の3倍広角ズーム、6倍センサーズーム、60倍ウルトラズームとなっている。解像度はどれも50MPで統一されている。

望遠カメラにさらっと光学ズームを入れてくるあたりは、さすがハイエンドモデルである。メインカメラのみセンサーサイズが1/1.3インチと大型なので、被写界深度もそれなりに稼げる。望遠もなかなかキレがいい。

ディスプレイとオーディオ性能を試してみよう。今回はNetflixで配信中の、「ウェンズデー」シーズン2第1話を視聴した。HDR、空間オーディオ対応コンテンツである。ディスプレイ輝度を最大で表示した。

解像感は十分でコントラストも高いが、Netflixではピーク輝度4,500nitはそう簡単には出ないようで、おそらく1,600nit程度が標準だろう。一方、Youtubeにアップロードされている4K・HDRコンテンツでは、かなり高いコントラストが体験できた。OLED特有の発色の良さもあり、映像の立体感が際立つ。

オーディオは左右対称にスピーカーが配置される設計となっているため、サラウンド感も含めかなり良好だ。低音の出力は十分とは言えないが、音の広がり感で全体をカバーしており、ちょっとした映画視聴には十分対応できる。

興味深い機能としては、本体右側に付けられたEssentials Keyというボタンだ。これにはいくつかの機能が割り付けられている。普通にこれを押すとスクリーンショットが撮影され、そこにメモを入力できる。URLでは保存できないもの、例えば旅券の発券番号とかみたいなものをサクッとメモ付きで保存するといった使い方ができる。

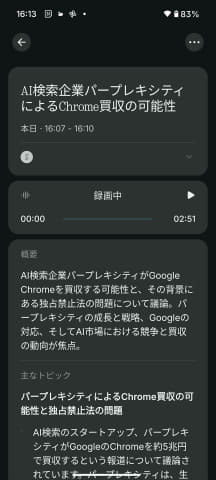

また画面を伏せた状態でこのボタンを長押しすると、Essentialレコーダーが起動し、録音状態となる。背面の赤いアクセントが点灯し、録音状態であることが示されると同時に、「Glyphマトリックス」には録音中の音声波形が表示され、ちゃんと録音されているのかが確認できる。

単に録音して終わりではなく、AIに音声分析をさせてサマリーをまとめてもらうというサービスと連携している。1カ月の使用量は300分(5時間)のようだが、特にサービス契約をすることなく、スマホを入手しただけで使えるようになるのはありがたい。

スマートフォンはハードウェアで差別化することが難しくなってきており、ソフトウェアサービスでの差別化が始まっているが、そのトレンドもしっかり掴んでいる。

ハイエンドクラスがこの価格で!? Headphone (1)

続いてHeadphone (1)を試してみよう。カラーはホワイトとブラックの2色で、こちらもホワイトモデルをお借りしている。

ヘッドフォンのエンクロージャ背面の楕円形部分にNothingの特徴的な造形が作られており、赤いアクセントはこちらが右側であることを表している。エンクロージャ自体は角の丸い長方形だが、裏側は楕円形のイヤーパッドがある。つまり長方形を楕円形でサンドイッチしたようなデザインだ。

ヘッドバンド部にはクッションがあり、長さ調整機構はクリックなしの無段階である。コントローラは右側に集中しており、後ろ側上部のローラーは、回すとボリュームのアップダウン、押し込むと再生・停止、長押しするとノイズキャンセリングと外音取り込みの切り替えとなる。下のパドルは、左右に倒して操作する。曲のスキップ・バックのほか、長押しすることで早送り・巻き戻しとなる。

右側底部には電源ボタンと充電用USB-C端子、アナログ接続用端子がある。右側表面の右上にあるボタンは、アプリからカスタマイズ可能で、デフォルトでは入力切り替えだ。長押しするとスマートアシスタントが起動する。

ペアリングボタンはわかりにくいが、右の内側、イヤーパッドの右下部分にある。エッジ部分と内側にマイクがある。

収納はエンクロージャ部が90度回転する格好で、専用ケースに収納できる。ケースも非常に薄型で、未来的だ。

ドライバはKEFと共同開発のポリウレタン製40mmフルレンジダイナミック型で、周波数特性は20Hz~40kHzのハイレゾ仕様だ。対応コーデックはSBC、AAC、LDACとなっている。

バッテリー持続時間は、ノイキャンありでAACが35時間、LDACが30時間。1日4時間ぐらい使うとすると、1週間ぐらいは充電なしで保ちそうだ。

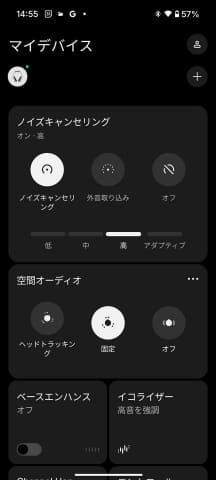

専用アプリは「Nothing X」で、Phone (3)にはプリインストールされている。特にPhone (3)でしか使えないわけではなく、他のAndroidやiPhoneでも使える。

そつのない音質だが、空間オーディオに課題

では実際に音質を確認していこう。装着感は非常に良好で、耳全体をピタッと覆う設計だ。ヘッドバンドとエンクロージャの接続部分がバネになっており、ヘッドバンドの力だけで挟み込むわけではないことから、ピッタリ密着しながらも圧迫感の少ない設計となっている。またイヤーパッドの柔らかさも、密閉感に役立っている。

今回はサンプルとして、Apple Musicで配信中のHappy the Man 「Crafty Hands」を聴いていく。米国のプログレバンドだが、リリカルなキーボードが特徴的なサウンドだ。ちょうど今年、1stと2ndアルバムがリマスターされて登場した。「Crafty Hands」は2ndアルバムにあたる。オリジナルは1978年の録音だが、昨今のリマスター技術は凄まじく、音質評価には最適である。

まずは空間オーディオなしで音の素性を確認してみる。接続はLDACである。

アプリ音質設定としては、ベースエンハンスとイコライザーが使える。イコライザーは簡易設定だとOFFにすることができず、バランス、低音を強調など何らかのプリセットが必ず選択される。おそらくメーカーとしては「バランス」で聞くことを推奨しているのだろう。

「カスタム」では他のプリセット同様、低音、中音、高音の3パラメータを操作して音が作れるが、プリセットと同じ値に設定しても同じ音にならない。おそらくプリセットでは、表示されている3パラメータよりももっと細かく調整されているのだろう。

味付けなしで聞きたい場合は、詳細設定のカスタムでEQをフルフラットにできる。これがある意味「素の音」ということになるのだろうが、まるでモニターヘッドフォンのようにフラットな音が聞ける。ダイナミックレンジも十分で、リマスターの良さも手伝って、とても1978年録音の作品とは思えないダイナミズムが感じられる。ただ個人的には、少し明るめに味付けしてある「バランス」の方が好みだ。

詳細設定は8バンドのグラフィックEQだが、1つ1つのパラメータに対して周波数とQが設定できるので、実質的には8バンドのパラメトリックEQという、贅沢な作りだ。かなり突っ込んだ設定ができる、玄人向けの機能である。ただしEQをいじると音圧がガクッと下がるので、ここだけは別処理になっているようだ。

ベースエンハンスは、EQとは別に低音だけを5段階で強調する機能だ。MAXにしてもドカドカする感じはなく、上品な効果である。EQで持ち上げるより、こちらの方がより深いところから持ち上がるように感じられる。

ノイズキャンセリングは、かなり強力だ。低・中・高・アダプティブの4モードから選択できるが、高やアダプティブでは、目の前でタイプしているキーボード音がほとんど聞こえない。飛行機の騒音などではテストできていないが、装着感の密閉度と相まって、かなり高い効果が期待できる。

続いて空間オーディオを試してみよう。こちらは固定とヘッドトラッキングが選択できる。まずは「固定」を試してみる。

ONにすると、音が広がるというよりは、音の内側が外側にひっくり返るような感じがする。一般的に空間オーディオは、音の広がりとトレードオフで音が遠くなる感じがあるが、こちらは音が遠くなる感じがなく、むしろ低音が手前にグイグイ迫ってくるという、空間オーディオにしては珍しいタイプの効果だ。

空間オーディオがONになると、自動的にベースエンハンスがOFFになる。これは空間オーディオをOFFにしても自動的には戻らないので、切り替えた際には手動でベースエンハンスをONに戻す必要がある。このあたりは改善の余地があるだろう。

またEQは、「簡易」モードは使用できるが、「詳細設定」は使用できない。詳細設定を使おうとすると、代わりに空間オーディオがOFFになるという排他仕様になっている。

もう一つヘッドトラッキングモードがあるが、残念ながら追従がかなり遅く、音源位置が固定されているようには聞こえない。あまり積極的に使う意味はないだろう。

個人的には、空間オーディオモードは元々の素性が持つ繊細さが失われる感じがするので、OFFの方が好みである。

総論

Nothingは新しいデザイン性を前面に押し出して、ガジェット+ファッションという文脈を生み出したブランドだと言える。しかし製品自体のクオリティが高い割には、それほど価格は高くない。この点では、買いやすさという点まで含めたデザイン、と言えるだろう。

Nothing Phone (2)までの「Glyphインターフェイス」は、実用性よりも装飾性の方が重視され、若干くどいイメージがあった。だが(3)で搭載された「Glyphマトリックス」は一種のディスプレイであり、実用性が高まったことで、伏せて置いた時の美しさを感じられるようになった。

機能的にもAI対応といったところまで目配せが行き届いていながら、価格を12万円程度に抑えたところも見逃せない。先日発表されたGoogle Pixel 10が174,900円であることを考えれば、デザイン性を考慮しなくても十分検討に値する。

Nothing Headphone (1)は、そのデザイン性が評価されがちだが、実際にはデザインがNothing、音はKEFという、コラボレーション製品である。フィット感の良さは、筆者が近年試した製品のうちでもトップクラスだ。

音質の素性の良さは、さすがKEF。プロセッシングで音作りをする製品が多い中、ハード設計でかなりのところまで詰めた作りは、実売価格+数万円の価値がある。

デザイン以外でもアドバンテージが感じられるようになってきたのが、今年のNothingだろう。