小寺信良の週刊 Electric Zooma!

第1183回

“クロマキー撮影用養生テープ”から、ローランド&ヤマハ製ミキサーの連動まで。九州放送機器展レポ

2025年7月23日 08:00

今年もQBEE参戦

7月16、17日の2日間、福岡国際センターにて九州最大のプロフェッショナル向け放送・業務用機材展「九州放送機器展2025(QBEE2025)」が開催された。筆者が宮崎に転居した関係で取材に来るようになったこの展示会も、今回で4回目となる。

国内最大の放送機器展は11月のInterBEEで、海外メーカーも含め多くのソリューション展示が行なわれるが、QBEEの場合はもう少し具体的で即物的な、本当に「機材」を展示しているショーとなっている。

今回は放送システムのような大型装置ではなく、中小規模のネット配信や、AVoverIPなどに役に立ちそうな情報を集めてみた。

キヤノン、他のカメラに合わせるLUTを自動生成するアプリ

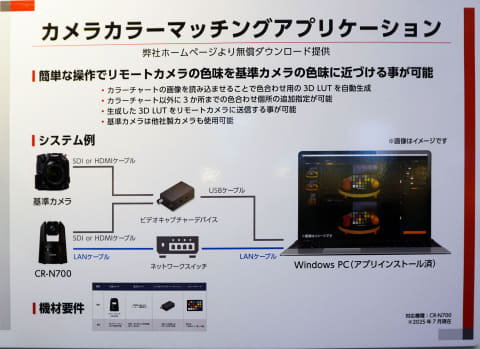

キヤノンは、同社PTZカメラの色を他社のカメラに合わせ込むためのLUTを生成するアプリケーション「カメラカラーマッチングアプリケーション」を展示した。昨年のInterBEEではまだ正式リリースされていなかったが、今年1月より無償提供されている。

Windows PC用のソフトウェアで、動作のためには何らかのキャプチャーデバイスを接続する必要がある。動作としては、まず基準カメラでカラーチャートを撮影し、それをアプリに取り込む。次に同社PTZカメラである「CRーN700」で同じカラーチャートを撮影し、それをアプリに取り込む。

アプリ側では2つのカラーチャートを比較し、基準カメラ側に合うように3D LUTを作成、それをネットワーク経由で「CRーN700」へ伝送することで、1発で色味が合うというものだ。色域はSDRでもHDRでも構わない。生成された3D LUTはPC内に保存できるので、毎回同じ設置位置で同じ色にしたい場合にも有効だ。

最大の特徴は、基準カメラはパソコンにキャプチャできれば他社製のカメラでも構わないというところ。キヤノンのカメラのほうを合わせていくので、基準カメラ側はいじる必要はない。

カメラは同じようにホワイトバランスをとっても、メーカーによって微妙に色味が違う。特にPTZカメラは、サブカメラに回ることが多いことから、サブカメラ側を合わせたいというニーズが大きい。

現時点での対応カメラは、まだCR-N700のみだ。3D LUTに対応し、同社のXCプロトコルに対応するネットワークカメラという条件が必要になる。スタジオサブなどの離れた場所から、スタジオ内に設置した複数台のCR-N700に向かって、一度に色が合わせられる。

メーカー混在のマルチカメラ撮影では重宝する機能なので、ぜひ今後も対応機種を拡大してほしいところだ。

パナソニック コネクト、KAIROSとEDIUSのクラウド連携が可能に

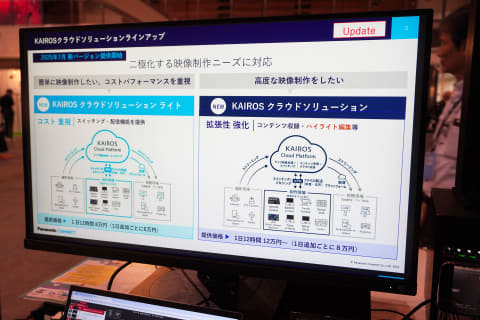

ソフトウェアスイッチャー「KAIROS」にはオンプレミス版とクラウド版が存在するが、クラウド版KAIROSではこの7月15日より新たに、グラスバレーのクラウド版EDIUSとクラウド上で連携できるバージョンを提供開始した。

クラウド版KAIROS上で録画したファイルをクラウド上でEDIUS Cloudに転送。EDIUSで編集した結果をまたクラウド上のKAIROSに戻し、編集されたダイジェストを送出するという仕組みだ。

クリップはEDIUS上で一旦レンダリングして出力しなければならないため、インスタントリプレイのような使い方ではないが、ファイルを一旦ローカルにダウンロードすることなくクラウド上だけで完結できるのがメリット。

KAIROSもEDIUSも既存の契約・アカウントでそのまま使えるわけではなく、KAIROSクラウドソリューションとしてオールインワンで契約する必要がある。KAIROS側はこれまで映像記録をH.264のMP4がデフォルトとなっていたが、ファイルグローイングに対応できないため、この新バージョンではDNxHDなどのグローイング対応コーデックに変更できるようになっている。

プロユーザーを多く抱える編集ツールとしては、Premiere Pro、EDIUS、Davinci Resolveがあるが、完全にクラウド上だけで動くのは今のところEDIUS Cloudだけだ。特に報道で採用例が多いEDIUSは、スポーツライプなどの報道・中継系での親和性が一番高いということだろう。

一方Blackmagic Designは、今年4月のNABでクラウドルーターとクラウドスイッチャーを発表している。サービスインの日程はまだ決まっていないが、ハードウェア・コントロールパネルとしては既発売の「ATEM Micro Panel」で対応するようだ。

これはスイッチャーとしては珍しいBluetoorhでワイヤレス接続できるコントロールパネルで、基本的にはPCで動くATEMのソフトウェアパネルのリモートとして動作する。クラウドスイッチャーもATEMソフトウェアが対応するため、結果的にこのコントローラーも使えるということになる。

現時点ではDavinci Resolveとの連携は発表されていないが、すでにDavinci Resolveはクラウドストレージと連携しており、将来的には同社クラウドスイッチャーとも連携していくものと思われる。

ローランド、ヤマハ製ミキサーとの連動機能を出展

楽器をよく知る人は、ヤマハとローランドはバチバチのライバル関係にあると思っているが、実際には両社の交流は盛んで、本社がある浜松ではバンドを組んだり会社対抗野球大会が行なわれたりしている。

そんなことから……なのかはわからないが、ローランドのブースでは、同社ストリーミングビデオスイッチャー「Vー80HD」と、ヤマハのコンパクトデジタルオーディオミキシングコンソール「DM3」が連携するデモを展示していた。

双方をイーサネットケーブルで接続し、設定を切り替えるだけで連動できる。操作としては、V-80HDに内蔵のデジタルミキサーをDM3のコントロールパネルで操作したり、逆にV-80HDのミキサー画面からDM3を操作することになる。DM3はムービングフェーダを採用しているので、V-80HD側の操作どおりにフェーダーも動く。またDM3側のシーンメモリーをV-80HDから呼び出すこともできる。

元々ライブ中継の現場ではこの機材の組み合わせで運用している例が多かったことから、まずはこの組み合わせでの連携となったようだ。ローランドは以前は中型・大型ミキシングコンソールを作っていたが、現在は事業撤退しており、ミキサー製品がない。

今回の連携は、ミキサー機能を持ちながらもハードウェアパネルにはフェーダーがないVシリーズの弱点を補うものとも言える。これまではミキサー一体型のVRシリーズの方が音に強いというイメージもあったが、今回の連携でVシリーズとDM3の組み合わせの方が、音に強い組み合わせとなる。

また同ブースでは、Stream Deckのコントロールパネルでテロップ送出アプリのGraphics Presenterを制御するデモも行なわれていた。Stream Deckは元々、様々な機器が動かせるコントローラなのだが、昨今は各社のスイッチャーやアプリを動かすというニーズが高まっている。

現時点ではMIDIを使って制御する必要があるためかなり設定が難しいが、今後はStream Deckのネイティブ対応も期待したいところだ。すでに同社では「VenuSet」というiPadアプリで簡単に操作できる用カスタムパネルが作れるようになっているが、Stream Deckのような物理スイッチでも操作できるようにならば、さらに操作の敷居が下がるだろう。

DPSJ、OBSBOTの最新モデル「OBSBOT Tail 2」を展示

「OBSBOT」は本連載でも2022年に一度レビューしているが、当時はコロナ禍であったため、リモート会議や遠隔授業といった用途が想定されていた、小型PTZカメラであった。

その後DPSJが日本の正規代理店となったことで、業務向けとして製品展開されるようになった。QBEE2025のDPSJで展示されていたのは、最新モデルの「OBSBOT Tail 2」だ。パン、チルト方向以外にもカメラがローテーション方向にも回転し、縦撮りにも対応したため、「PTZR」の4K/HDR対応光学ズーム付きライブカメラということになった。

トラッキング機能が大幅に向上しており、特定の人物だけを追う「Only Me」モードや、複数人のグループ全体を追う「グループトラッキング」を搭載。また人間だけでなく、動物も30種類以上、車やバイクなどのオブジェクトも200種類以上をトラッキング対象として認識できる。

トラッキング設定はソフトウェアでもできるが、ジェスチャーによるコントロールもできるので、カメラ単体でも設定できる。

接続もUSBだけでなく、HDMIや3G-SDI出力もあり、イーサネット端子からはNDI、SRT、RTMPといった出力も可能になるなど、プロフェッショナル向けの機能も充実させている。また以前の弱点であった内蔵マイクに変わり、外部マイク入力も備えている。

価格は日本円で190,800円となっているが、カメラメーカー製のプロ向けPTZカメラと比べたら半分~1/10ぐらいの価格である。ライブ配信系業務ユーザーであれば、一度は試してみたい機器だろう。

ダイヤテックス、クロマキー専用デジタルグリーンのテープを発売

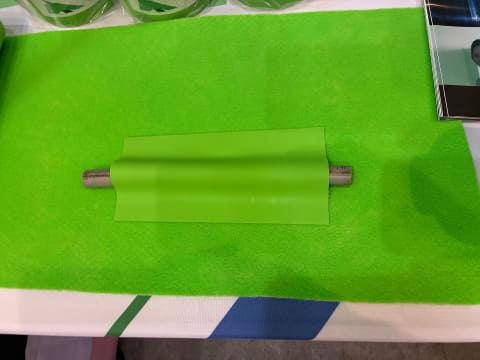

ダイヤテックスというメーカーをご存じだろうか。放送機器メーカーではなく、いわゆる養生テープの大手である。全体がやけに緑色のブースがあるなと思って覗いてみたら、クロマキー専用テープのデモブースであった。

型番「CHー06ーDG」のクロマキーテープは、幅25mmと50mmの2タイプがある。クロマキーのカーテンやカーペットの幅継ぎや、クロマキーセット内の立ち位置表示などに使えるという。

クロマキーで問題なく抜けるよう、色味もデジタルグリーンに合わせており、反射しないマットな仕上げとなっている。

実際クロマキー撮影では、グリーンカーテンに折りシワができてしまって、そこを隠すか何かで引っ張るかしたい時も多いが、一時的なマスキングや固定にこうしたテープ1本あると便利だろう。

また同様に、仮設コード固定用テープにもデジタルグリーン版がある。スタジオやホールなどにケーブルを這わせる場合、足を引っ掛けたりしないようにテープで固定するという方法が取られる。

この際、普通の養生テープでは、剥がした時にケーブルがベタベタになったりするが、このテープは真ん中の50mmの範囲にノリが付いていないため、剥がした時にケーブルがベタベタにならない。

特にビニールパイプの中に光ファイバーなどを通した際には、ビニールパイプには非常にノリが残りやすいが、元々ノリが付いていないのでその心配もない。

クロマキー用にグリーンもあるが、黒や白も用意されており、すでに同社ECサイトやAmazonで販売が始まっている。デジタルグリーン版だけ他の色より2倍ぐらい高いが、クロマキーセット内にもケーブルが這わせられるという便利さには変えられない。

総論

九州放送機器展は、福岡県で開催されていることもあり、来場者の7割が福岡および熊本のテレビ局やプロダクションで占められる。交通の便から考えると、南九州の宮崎、鹿児島からはなかなか行きづらいところである。

九州管内の映像プロダクションは福岡県に集中しているところだが、QBEEは設備系の機材展示も充実しており、ホテルや葬祭場といったホール運営会社にとっても見るべきイベントだ。

また福岡にはクリエイティブ系の専門学校も多く、会期中も学生の見学者を多く見かけた。こうした子たちが明日のクリエイティブを担っていくわけである。

コンテンツは、テレビやネットだけに存在するものではない。特に地方では、リアルに人が集まるところをどう演出していくかが重要であり、そこに一番お金が動くところだ。「放送機器展」としてスタートしたQBEEだが、九州地方においてはもっと設備・イベント系の人に知られていい機材展だろう。