小寺信良の週刊 Electric Zooma!

第1188回

ワイヤレスマイク戦国時代に登場した異次元マイク「DJI Mic 3」

2025年9月3日 08:00

クリエイター向け市場の拡大

クリエイター向けとして、いわゆる映像制作のプロ以外でワイヤレスマイクが注目を集め始めたのは、まだコロナ禍の影響が大きかった2021年ごろのことだったのではないかと思う。それまでプロ業界では業務用機としてのソニーやRODE、Hollylandが知られていたところだが、DJIが異業種参入。もっとコンシューマに近いスマホや同社アクションカメラとUSBーCで直結できるところが注目された。

以降2023年にはAnkerが参入、2024年にはJBLが参入しているほか、新規参入というと変だがゼンハイザーがワイヤレスマイク「Profile Wireless」をリリースした。元々ゼンハイザーは業務用ワイヤレスマイクの老舗なのだが、クリエイター市場へ向けたワイヤレスマイクは初めてである。

DJIのワイヤレスマイクは、カメラのOsmoシリーズが好調ということもあって、堅調に後続製品が続いている。そしてこの8月に、「DJI Mic 3」が登場した。従来よりマイク部が大幅に小型化されているほか、変更点も多い。

セット価格は公式ECサイトで52,250円だが、マイク部のみの単品、マイク1台とレシーバのセットなど、様々なバリエーションで展開される。

今回はDJI Mic 3をいち早くお借りすることができたので、実際に試してみたい。

すべてが綺麗にまとまるDJI Mic 3

まずはDJI Mic 3から見ていこう。DJIのマイクは最初から充電ケースにレシーバとトランスミッタが収納できるのがポイントであり、この方法論は他社も追従している。

元祖とも言えるDJI Mic 3ではさらにその傾向が強まり、USBーCマウントコネクタや、マイク固定用のマグネット、接続ケーブルまでも収納できるようになっている。またウインドスクリーンを装着したままでフタを閉じても、ウインドスクリーンが潰れないというのもありがたいポイントだ。

トランスミッタ側のマイクは、28.77×28.34×16.35mm(長さ×幅×高さ)で、DJI Mic Miniの26.55×26.06×15.96mmより2.2mmほど大きくなっている。ただMiniと同じぐらいの大きさでありながら、機能的には大幅に上がっている。

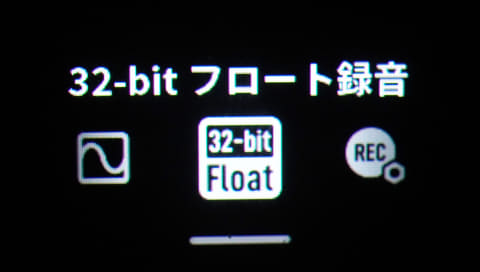

大きな違いは、32bitフロート録音に対応していることだ。これまでDJI Mic 2は対応していたが、Miniは対応していなかった。また最大伝送距離はMiniと同じ400mだが、Mic2の250mからは大幅に伸びている。周波数特性も若干上がっており、ローカットオフの場合は20Hzから24kHzとなった。つまりMic 3は、Mic 2とMiniのいいとこ取りをしたモデルとも言える。

写真ではわかりにくいが、ボディ前面はダークグレイの半透明樹脂で、内部のチップがうっすらと見える。録音とリンクボタンは、miniが左側だったのに対し、右側になっている。背面のクリップはマグネットでくっついており、服にマグネットで挟む場合は取り外して、別途固定用マグネットに取り替えることができる。

小型化の影響もあるのか、Mic 2にはあった外部マイク入力は省略されている。ラベリアマイクなどをつないでワイヤレス化することができたのだが、今後はマイク自体が小さくラベリアマイク並に扱えるので、いらないだろうということかもしれない。

マイク機能としては、今回初めて自動で音量バランスを取る、アダプティブゲインコントロールを搭載した。これは「自動」と「ダイナミック」との切り替えとなっている。

また音声のトーンとして、3つのプリセットが搭載された。レギュラー、リッチ、ブライトの3つから選択できる。さらにノイズキャンセリングも2段階から選べるようになっている。

レシーバ側は内部的には新設計だが、デザインはMic 2のものを継承している。アナログ接続のほか、USBーC接続が可能だ。また別売のアダプタを使えば、Lighting時代のiPhoneにも接続できる。駆動時間もMic2は6時間だったが、Mic 3は10時間となっており、低消費電力化が進んでいる。

正面のディスプレイはタッチ式になっており、すべての設定がここで行なえる。画面上から下、下から上へスワイプすると設定メニューが出てくる。

右のダイヤルはゲイン調整だけでなく、メニューの移動やスクロール、押し込んで決定といった動作に対応する。右横の電源ボタンは戻るボタンを兼用するので、画面タッチを使わなくても操作できる。

右奥のアンロックボタンは、ボディ背面のカバーをリリースするスイッチになっている。ここはUSBーCアダプタなどのアクセサリをスライドして装着できるが、うっかり抜けないようにロック機構になっている。

左側はアナログ出力とヘッドホン出力になっている。背面にあるUSBーC端子からも充電できるが、充電ケースに入れれば接点を使って充電できるので、ケースがある場合は使う必要はない。使用中に外部給電したいという場合には使えるだろう。

無線方式の変更

地味な変更点としては、無線方式が変更になっている。従来機はGFSK(Gaussian Frequency-Shift Keying)を使用しており、これはフィルタリングによって使用周波数帯域を狭めることができるため、他のチャンネルの干渉を受けにくいとして、無線通信では一般的に使われる。使用帯域はWiーFiの2.4GHz帯と同じだが、通信規格としてはWi-Fiではない。

一方今回のMic3は、無線方式をWiーFiに準拠した。よって従来どおり2.4GHz帯も使えるが、新たに5.8GHz帯も使用できる。ただし日本では5.8GHz帯は無許可・無資格では使えない帯域なので、残念ながら日本で使う場合のメリットはない。

しかしそこはよくしたもので、無線方式にもう一つ、SDR(Software Defined Radio)と呼ばれる技術を投入した。これは従来ハードウェア部品として実装されてきたパーツの機能をプロセッサとソフトウェアで処理することで、柔軟に周波数範囲を変更したり、複数の変調方式に対応できるといったメリットがある。今後は多くの無線通信機器で主流になると見られている方式だ。

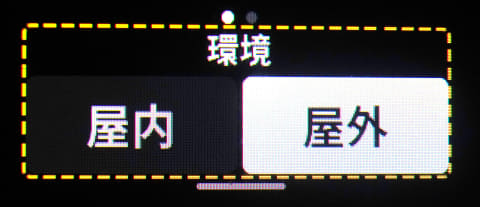

よって本機の使用地域を日本に設定すると、SDRによって日本で使用可能な5GHz帯を使うことができる。日本で使用可能な5GHz帯はW52(5.2GHz帯)、W53(5.3GHz帯)、W56(5.6GHz帯)だが、このうちW52とW53は室内のみ使用可能だ。W56は条件付きで屋外でも使用可能だが、気象レーダーなどとの干渉が確認されたらチャンネルを切り替えなければならず、その間通信が止まるので、連続性が重要視される音声伝送には向かない。

よってレシーバ側では、使用する場所が室内なのか屋外なのかを確認してくる仕様となっている。新機能として、2.4GHz帯と5GHz帯を自動的に切り替えるデュアルバンド対応となっているが、これはSDRでのW52・W53帯域が使用できる環境なら、切り替わるものと思われる。ただ、今どの周波数で接続しているのか確かめる手段がないので、動作確認ができない。

またMic3のトランスミッタ(マイク)側は、DJIの一部のカメラにダイレクトに接続できる。Osmo Action4には1つ、Osmo360、Osmo Pocket 3、Osmo Action5 Proには2つ接続できる。

マルチマイク集音に対応したのも、大きなポイントだ。レシーバは最大4つのマイクを同時に接続し、4ch録音できる。ただしカメラ側は、4ch集音に対応する機器が必要になる。またレシーバも最大8つまで同期することができるため、原理的にはマイクの数は最大32台ということになる。

ただ実際には通信チャンネル数や周囲の電波状況もあるので、32個全部が伝送録音できるのかは、実際にやってみないとわからない。マイク側でローカル録音ができるので、実際にはタイムコードで同期させてローカル録音で32台、という意味なのかもしれない。

思いのほか複雑な設定

では実際に使ってみよう。まず設定だが、マイク側にはディスプレイも何もないので、操作できる要素といえばリンクとローカルRECぐらいである。したがってすべての設定は、マイクとリンクした状態のレシーバで行なう必要がある。

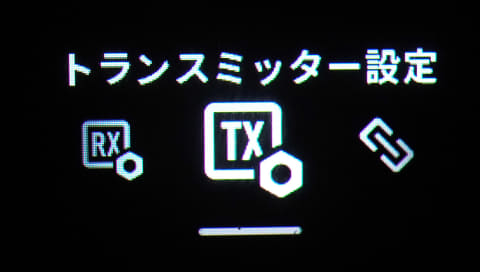

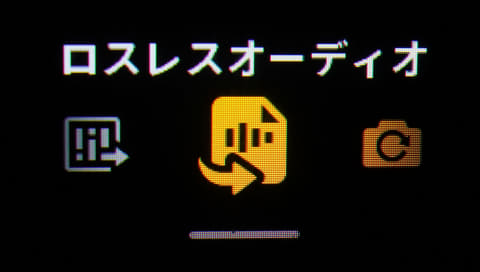

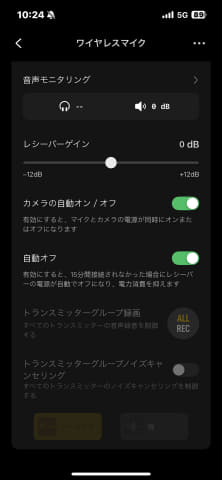

設定項目は、かなり多い。画面を上から下にスワイプすると出てくるメインメニューでは、レシーバ設定とトランスミッタ設定に分かれている。レシーバ側ではゲインやロスレスオーディオ設定ができるが、ほとんどの設定はトランスミッタ側にある。こちらではローカットフィルタやゲイン、アダプティブゲインコントロール、32bitフロートなどの設定ができる。

ただ、すべての操作はどのみちレシーバでしかできないので、メニュー構成としてこの機能はトランスミッタ側、と分けられても、ややこしくなるだけである。なぜロスレス設定はレシーバ側で、32bitフロートの設定はトランスミッタ側なのかも、理由がよくわからない。

ノイズキャンセリングとトーンの設定は、トランスミッタごとに別の設定ができるので、各チャンネルのレベルメーターなどが表示されている部分をタップして設定する。

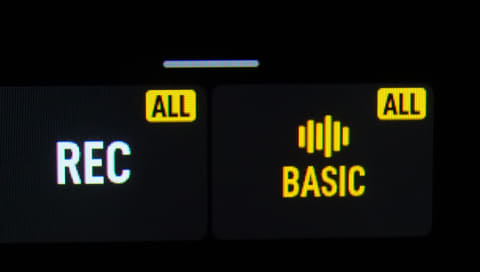

全部を同じ設定にしたい場合は、画面を下から上にスワイプすると、一括設定メニューが出てくる。ただしここでは全ローカルRECとノイズキャンセリングの設定はできるが、トーンの設定ができない。全部を同じトーンにしたいというニーズは大きいと思うが、なぜトーンだけ一括設定できないのかもよくわからない。

ここまで機能が増えてしまうと、レシーバとトランスミッタと分けずに、機能項目別のメニュー分けの方が良かったのではないだろうか。どの機能がどっち側で持っているといった事情は、ユーザーには関係ないことだ。

設定アプリは、DJI MIMOが対応する。アプリでは設定が俯瞰的に見られるようになっており、特にタイムコード関係の設定は本体メニューよりやりやすい。ただアプリに接続している間はトランスミッタ側との接続が切れるので、マイク側の設定ができない。

アプリとの接続はWiーFi接続になるので、レシーバ側が同時に通信できないようだ。したがってアプリとの接続中は録音できないということになる。アプリとの接続は設定変更ぐらいしかやらないので、Bluetooth接続でも良かったのではないだろうか。

実際にいつもの海岸で、集音してみた。当日は防風林の内側で集音したので、フカレはそれほどでもない。Low Cutを入れてみたが、元々ウインドスクリーンも付けており、フカレはほぼないので、効果としてはあまりわからない。音質的にも多少低音はカットされるかなという気はするのだが、それほど違わないように思える。

ノイズリダクションは、Basicは効きがゆるいが、周囲の木々のざわめきはだいぶ小さくなっている。音質的な影響もほぼ感じられないので、ほとんどのケースに対応できるだろう。

一方Strongでは、周囲のノイズは完全にカットされるものの、時折ノイズが漏れ出てくるところがある。このあたりはノイズゲートの動作に近い感じがする。本当に周囲がうるさくて集音できないという場合には有効だろうが、音質的にはやや粗くなる。

続いてトーンを試してみる。「Rich」は音声帯域が上下に広がるようで、声のニュアンスが聞き取りやすくなるようだ。ただ今回はノイズリダクションのStrongに上掛けしているせいもあるのか、多少音が割れ気味である。

「Bright」は、音声帯域の上の方を持ち上げて、より明瞭に聞こえる。また音圧も少し上がっているようだ。ノイズリダクションStrongの影響は小さく、こちらはあまり音の割れは感じられない。

「アダプティブゲインコントロール」も試してみた。「自動」ではマニュアルでのゲイン調整が不要になるため、音声の増減が激しい場合には便利だろう。今回のテストでは、マニュアル調整とレベルがあまり変わらなかったので、効果がわからないのが残念だ。ただノイズキャンセリングのStrongの影響で、しゃべっている間はノイズが載るといった状況がよりはっきりわかる。

「ダイナミック」は、本来は室内のような音量が安定した場所で使うという機能のようだ。全体的に音圧を上げ目で集音してくれる。ただ今回はノイズリダクションStrongの影響が強く出てしまい、集音としてはあまり良くない。なるべくクリアな音の方が違いがわかるだろうという判断だったが、逆効果であった。ノイズリダクションStrongは予想外の結果になるので、利用は避けた方が無難だろう。

続いて伝送距離をテストしてみた。最大400m飛ぶというのは、おそらくシングルチャンネルの場合だろうと思われる。そこで今回は、ステレオ2chでどれぐらい飛ぶのかをテストしてみた。

200mぐらいまでは、2chで楽に伝送できている。音質も悪くない。一方300mになると、片方のチャンネルが脱落して1ch伝送になってしまった。また最初の方は音が途切れており、安定しない。400m地点になると、両チャンネルとも受信できなかった。2chで使う場合は、200mぐらいに止めておいた方がいいだろう。もっともローカル録音ができるので、離れての集音は念のためにローカル録音しておくといいだろう。

ローカル録音した場合は、音の同期が問題となる。Mic3はタイムコード収録にも対応しており、これをONにするとローカル録音ファイルにタイムコード情報が埋め込まれる。カメラの動画ファイル側は、音声のLchにタイムコードを記録しておき、編集ソフトで合わせるということになる。

ローカル録音したファイルは、充電ケースにマイクを戻し、ケースのUSB端子をパソコンに接続すると、マイク内のストレージが2つマウントされるようになっている。Davinci Resolveでタイムコード同期をテストしてみたところ、マルチカメラ機能でタイムコードによる同期を行うことで、映像と2chの音声が同期することが確認できた。

総論

代を重ねるごとに小型・高機能化が進むDJI Micだが、クリエイター向けとしてどこまでが必要なのかという点では、なかなか難しい製品となっている。それというのも、クリエイターは必ずしもオーディオエンジニア並みの知識があるわけではなく、設定や機能の意味がわからないケースもあるからだ。DJIのカメラがそうであるように、一般モードとProモードを分けるという考え方があってもよかったのかなと思う。

また設定項目が増えたことで、あちこちに設定が散らばっている印象がある。もうちょっとうまい整理の仕方があったのではないかと思えてならない。

加えてマルチマイク集音に対応したことで、1人で多くのマイクの面倒を見ることになると、これはなかなか大変だ。本格的に使う人向けに、設定を保存して再現できるようにするとか、1つのマイク設定を他のマイクにも伝送できるような一括設定機能も欲しいところである。

ワイヤレスマイクとしては、DJI得意の無線伝送技術でデュアルバンド、ロスレス伝送などの見どころは多い。ただ今回実際に試してみたが、カメラから400mも離れたところからワイヤレス伝送しなければならないケースは、ほとんどないのではないだろうか。そこまで離れるなら、送受信が途切れたら自動でローカル録音+タイムコード同期に切り替わるといった機能が欲しいところだ。

またカメラ側から本番スタートの指示を出しても、200mも離れるともう見えない。伝送距離は半分でいいから、カメラ側からの指示がマイク側でも聞けるような双方向インカム機能がある方が、遠距離集音では現実的ではないかと思う。