トピック

マランツが到達した、有機的で温かなハイエンドサウンド。“10シリーズ”を生み出したチーム力

- 提供:

- マランツ

2025年3月28日 08:00

マランツはオーディオ史屈指の名ブランド。ブランド名は創始者のソウル・B・マランツの名前も由来する。マランツ氏は1950年代、ハイファイオーディオの黎明期に高性能な真空管アンプを発表、一躍注目を浴びる存在となり、さらにステレオ時代に入ってからは、デザインの面でも後年の製品に絶大な影響を与えた銘品、「Model 7」プリアンプに代表される優れた製品を輩出した。

ぼくが思うにマランツは、マッキントッシュと並び、アンプの分野におけるハイエンドオーディオブランドの先駆け、第一号である。マランツはアメリカのニューヨークで創業したのだが、いまは日本のブランドになっている。その間、紆余曲折があったにせよ、現在でもブランドに恥じることのないオーディオ機器を生み出しており、屈指の名ブランドと呼ぶ所以である。

近年のマランツは、ライフスタイルを彩る親しみやすくハイクォリティな製品で、読者のみなさんには馴染み深いのではないかと思う。昨年(2024年)登場したストリーミング再生にも対応するコンパクトなフルデジタルプリメインアンプ、モデルM1は大きな話題となったが、M1はそうした現代マランツのひとつの典型的製品と言えるだろう。ぼくにとってもM1の奏でる再生音にはとても惹かれるものがあり、一度、その魅力についてここで書かせていただいたこともある。

M1に続いてマランツが発表したのは、今度は同社のフラグシップモデルに位置付けられた「10シリーズ」。その内訳は、SACD/CDプレーヤーの「SACD 10」、プリメインアンプの「MODEL 10」、プリアンプ内蔵ネットワークプレーヤーである「LINK 10n」の3モデル。これらは元祖ハイエンドブランドの面目躍如たる素晴らしい出来で、すでに市場でも高い評価を獲得している。

この新しいフラグシップモデルはどのようにして開発されたのだろう。川崎にあるディーアンドエムホールディングスにお邪魔して、10シリーズの開発に携わった主要メンバーにお話をうかがうことにした。

いまやマランツの「顔」と言えるのが、サウンドマスターの尾形好宣さん。さまざまなオーディオメディアにたびたび登場されているので、すでにご存じの方も多いと思う。尾形さんはマランツのオーディオ機器の音質の責任者であるから、新製品の登場のたびに引っ張りだこになるのだ。

開発設計された製品のポテンシャルをフルに引き出し、マランツ製品にふさわしいサウンドに仕上げるのが尾形さんの仕事。でも、MODEL M1の記事でもちょっと触れているが、尾形さんは一般的に思われている意味での設計者とはちょっと違う存在なのだ。つまり、尾形さんの他にも製品の設計者がいて、チームによって製品開発を行なっているのである。

これはある程度以上の規模のオーディオメーカーであれば決して珍しいことではない。電気設計、機構設計、ソフトウェア……それぞれに専門の知識技量が要求されるのだから当然だ。そして通常の場合は、製品ごとに音質責任者が異なるか、合議制としてブランドのサウンドとして提示するのかのどちらかである。

マランツが独特なのは(同じグループのデノンもそうだ)、製品のジャンルやグレードに関わらず、同一人物が音に責任を持っているところ。いわゆるハイエンドの、小規模なオーディオブランドでは普通のことで、一個人の強烈なパーソナリティがそのブランドの魅力になっている例は枚挙に暇がないほど。それこそ、一人で(協力者がいる場合もあるとはいえ)あらゆる設計をこなし、音決めも独断。ワンマンである。それゆえに強烈な個性を放ち人を引きつける製品が生まれるのだと言えるが、そこに限界もある。

また、製品ごとに音決めの責任者が違っていたら、同じブランドなのにサウンドの方向性が違うなどということもあるだろうし、合議制では突き抜けた(と言うかハミ出した)製品は生まれにくい。

趣味の製品の開発手法として、どれが正解というものはぼくはないと思うが、マランツの手法は、“個人(それこそが人間の作る物の魅力の源泉だ)とチーム力を融合させる”ものと言え、実際どのような体制で開発を行なっているのかに興味がある。尾形さんはどうみてもワンマン体質ではないですしね。

“マランツらしさ”と“新しい美しさ”を備えたデザイン

10シリーズ3モデルでは、のべ30人ほどが開発に関わったという。プリメインアンプのMODEL 10では、電気設計4人、機構設計3人、筐体デザイン1人、ソフトウェア1人、そして音決め1人(尾形さん)のおよそ10人で設計したとのこと。およそと書いたのは、これらの人々は他のモデルともクロスオーバーしていて、これ以外の人も開発に協力していたりするからである。

この多人数体制はぼくの想像を超えるものだったのだが、ここまでの人海戦術(?)は、マランツとしても初めてということであり、それだけ10シリーズにかける意気込みが凄かったという証である。

今回は尾形さんを含めて計5名の方にMODEL 10を中心にお話をうかがった。集まっていただいたのは尾形さん、デザインを担当した鈴木丈二さん、電気回路設計の村山匠さん、機構設計の上川太一さん、そしてデジタル系の設計を担当した大久保智史さんである。まずはデザイナーの鈴木さんから。

鈴木さんはデノンでキャリアをスタートした方で、マランツ製品は2012年ころから担当し始めた。プリメインアンプ「PM-10」やデジタルディスクプレーヤー「SA-12」も鈴木さんの作品。

まず、マランツの製品をデザインするうえで大事にされていることについてお尋ねした。

鈴木氏(以下敬称略):マランツは伝統あるブランドですから、過去のプロダクツのデザインを勉強し、その歴史を継承することを心がけています。美しさは機能性に立脚する部分もありますので、電気回路や機構の設計者と協力しあいながら、マランツらしさがあり、そのうえで新しい美しさを備えたデザインを目指しています。

――では、具体的に10シリーズではどのようなデザインを目指したのでしょう。

鈴木:マランツ製品のデザインの特徴は対称性にあります。ですから10シリーズでも徹底して対称性を追求しています。シンプルであることもテーマで、ツマミの大きさなどもできるだけ統一しました。MODEL 10で言いますと、中央の丸窓もマランツのアイコンですから、そこに視線が集中するようにもデザインしています。

――ステンレスメッシュを使った開放型の上部から中が見えるのもMODEL 10の特徴ですが、ライトアップするのはもちろん鈴木さんのご提案ですよね。

鈴木:こんなに美しい内部なのですから、どうしても見せたかったんです(笑)。また、天板をメッシュにしたのも私の提案でした。以前一緒に仕事をしていたイギリス人の先輩から、アンプの開口部を増やすと音質的にもいい結果が得られるからとアドバイスをもらっていたんですよ。

――天板をメッシュにするのはMODEL M1が最初でしたよね?

尾形:それは実は順番が逆で、もともとはMODEL 10用のアイデアだったのですけれど、鈴木が言うように音質的にメリットが大きかったので、M1にも採用したんです。ただ、製品化がM1の方が先になったんですね。10シリーズはフラグシップでもあり時間がかかってしまったわけです。

鈴木:デザインの面からいろいろと提案することは多いのですが、一番重要なのはやはり音質ですので、音と外観の美しさのバランスにも気を遣っています。

――マランツのデザインの特徴は対称性にあるのは、この数十年の製品の特徴でもありますが、このブランドの名声を一躍高めた真空管式プリアンプのModel 7では、絶妙な非対称性に美しさがありました。

鈴木:もちろんModel 7のデザインは偉大です。ですが、マランツのデザインの流れは対称性にあると思っています。

――たしかに、Model 7と同時代の真空管式パワーアンプ、モデル9のデザインは対称性を重視したものでした。

電気回路で色付けをしない

続いてお話をうかがったのは村山さんだ。村山さんは電気設計エンジニアでもあり、プロダクトのトータルマネジメントも担っているという。10シリーズ開発のキーパーソンの一人である。

村山:マランツに入社したのは2007年で、単体のコンポーネントを初めて担当したのは2009年の「PM-15S2」プリメインアンプになります。設計において大事にしていることは、ストレートワイアー・ウィズ・ゲイン、つまりできるだけ電気回路で色付けをしないということですね。

――先ほど尾形さんから、10シリーズは時間がかかったと聞きましたが、実際に設計が始まったのはいつからなのでしょう。

村山:2020年からですね。10シリーズはマランツがハイエンドオーディオに再び挑戦するプロジェクトであり、ラグジュアリーブランドとして再構築するために何をすればいいのか、尾形をはじめ、メンバーと一緒にあらゆる可能性を考えました。結果、今回は、いまやれることをやり尽くしたという満足感があります。

――MODEL 10ではクラスDアンプの採用が特徴ですが、これはどうしてですか。

村山:クラスDはご存じのように効率が非常によいという特徴があり、今回は新たなフィードバック技術を取り入れたり、カスタムパーツを投入したりしてさらなる高音質化にも成功したと思っています。ですが、そもそもの話として、クラスDでもクラスABでもピュアAクラスでも、特にそこにはこだわりがないんです。どれであっても高音質化を図ればいいわけですから。

尾形:そのとおりですね。わたしもそのへんにはこだわりはありません。

――村山さんと尾形さんの役割分担がどうなっているのですか。もし、わたしが村山さんの立場だったら、自分が設計したアンプの音質を他人にいじられるのはちょっと、と言うか相当イヤだなって思いますけど(笑)

村山:音質責任者はたしかに尾形なのですが、回路にしても機構にしてもパーツにしても、尾形と一緒にその都度音を聴いて設計を進めていきますし、尾形もぼくの意見をしっかりと聞いてくれるわけで、揉め事が起きることはまずありません(笑)

尾形:村山に限らず、プロジェクトのメンバーとの共同開発なんです。さまざまな意見をよく聞くようにしていますし。

――お二人を見ていますと、いわゆるウマが合っている感じもします。

尾形:そうかもしれません。わたしは1995年入社で少し歳が離れていますが、話しやすいですしね。あと、身内を褒めるのもなんですが、村山のいいところは、仕事として設計をしていないところなんです。一人のオーディオ好き、音楽好きとしてアンプ回路に取り組んでいます。だから一緒に仕事をしていて楽しいのかな、って。

村山:ありがとうございます(笑)

すべての機構を見直して生まれた、2階建て構造

10シリーズでは機構設計にもマランツとして新たな試みが取り入れられている。シャーシ構造を担当したのは上川さん。2009年入社というから村山さんと同年代である。

上川:機構設計をした最初の製品はディスクプレーヤー「SA-10」とプリメインアンプ「PM-10」です。今回の新しい10シリーズではかつてない高いグレードを目指すために、すべての部分を見直してチャレンジすることにしました。

構造を設計するうえで大きなテーマにしたのはセパレーション。それぞれのセクションの相互干渉をなくすことで高音質を目指しています。MODEL 10で言えば、プリアンプセクションとパワーアンプセクションを上下に分けた2階建て構造によって、それぞれが最適な環境で動作するよう配慮しています。

――2階建てと簡単に言いますが、強度の確保など問題もありますよね。

上川:剛性を高めることも今回のテーマでしたので、仕切り板や底板には鋼板を使うことによって、高い強度とノイズのシールド性を獲得しています。さらに銅メッキを施すことで、磁性歪みの抑制も図りました。

――銅メッキシャーシはマランツの伝統的な手法ですね。わたしは鉄板(鋼板)シャーシの音も好きですが(笑)、鉄は磁性体ですので、その歪みを嫌う技術者の気持ちもわかります。

上川:そういう意味ではアルミでシャーシを全部組めればいいのですが、強度を稼ぐためには鋼板よりもはるかに厚みが必要ですし、ましてや2階建てとなると実現は難しいと思います。

その代わりというわけでは決してないのですが、リアのスピーカー端子を取り付ける部分はアルミで製作しています。特にスピーカー端子のように電流が多く流れる部分においては、磁性歪みの影響が非常に大きくなってしまいますので、これはマランツの高級機では譲れない部分と言えます。

――フロントパネルに分厚いアルミ板を使っていても、リアパネルは孔開け工程が多いですし見栄えには関係ありませんから、鋼板のプレス加工で作っている製品も多いのですが、その辺もさすがですね。

上川:2階建て構造は、SACD 10やLINK 10nにも採用しており、シールドを高める設計は10シリーズに共通しています

尾形:付け加えますと外装は基本的にアルミ材で作られています。フロントの凹凸のあるパネルもアルミ製です。

――あの凹凸加工はアルミでは大変でしょうね。でもその部分の材質でも音が大きく違いますから、フラグシップでは妥協できなかったところでしょう。

上川:先ほどのシャーシの話で補足しますと、仕切り板は1.2mm厚の銅メッキ鋼板で、底板は3.2mm黒塗装鋼板 + 1.2mm銅メッキ鋼板×2による3層構造を採用しました。脚部を大型化し、そこでも剛性の高さを追求しています。

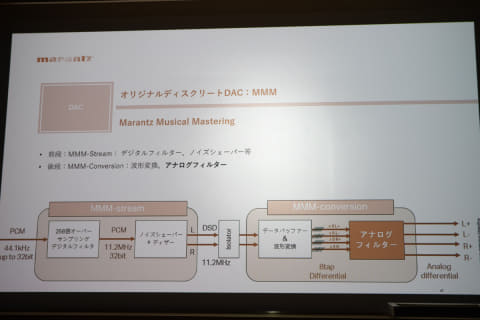

独自のディスクリートDAC「MMM」をさらに高める

大久保さんは10シリーズではデジタル回路を担当した。したがって大久保さんにはSACD 10とLINK 10nでご苦労されたポイントについてうかがっている。

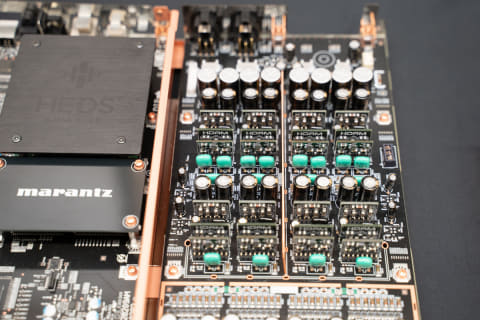

大久保:ぼくは2007年に入社し、初めて担当したマランツ製品は「PM6006」です。マランツのデジタル機器の大きな特徴は、MMMと呼ぶ独自のディスクリートD/Aコンバーター部にありますが、今回はこのMMMを、考えられる最高水準まで高めることに一番苦労しました。

デジタル機器でもっとも難しい課題のひとつは高周波におよぶノイズ成分をどのように処理するかなのですけれど、回路の検討、パーツの選定、そして機構も含めて、トータルで低ノイズになるように作り上げていきました。

――パーツの選定はどのようにして行なったのですか。

大久保:基本的な考え方として聴感を重視しています。つまりスペックで選ばない。いまは部品の基本的な性能が上がっていますから、スペックの違いは決定的ではないことが多く、やはり聴感が大事だと思います。

また、このシリーズのために新たに作っていただいたカスタムパーツも多く、そのあたりも音質のポイントになっていると思います。

――D/Aコンバーター以外でご担当されたところはありますか。

大久保:アナログ回路である出力段のバッファーアンプも携わっていますし、ディスクドライブメカニズムを制御する回路、操作系の回路、そしてメカニズムをどう使いこなすかに関しても検討を重ねています。

――デジタルディスクのドライブメカニズムは、いまや世界的にたいへん貴重なものとなっていますが、SACD 10にも搭載されているSACDM-3メカは現代の最高峰で、他のハイエンドブランドの製品にも採用されています。ディスクドライブメカニズムの将来的な展望みたいなことをうかがってもいいですか?

大久保:SACDM-3はこれ以上ないほど完成度が高いと思いますが、個人的には、さらにその先のより高性能なディスクドライブメカエンジンを開発できたらいいなと思っています。もちろん、メカを取り巻く環境が厳しいことは知っていますし、個人でどうこうできるレベルの話ではないので、本当はこんなこと、迂闊に言ってはいけないのかもしれませんが(笑)。

――変な質問してすみません(笑)。でも、ディスク再生は趣味の在り方としてとても大事だと思うんですよ。アナログディスクの復権を見てもわかるように、たとえストリーミング再生の音が最高になったとしても、デジタルディスク再生を楽しみたいと思う人の気持ちは大切にしてもらいたいので、いまのご発言はとても嬉しいものでした。

で、こうしてチームで作り上げてきたプロダクトのサウンドをチューニングし、最終的な責任を持つのが尾形さんということですね。

尾形:それはそうなんですが、やっぱり先ほども申し上げたように共同作業なんですよ。それぞれがそれぞれの立場でベストを尽くす。わたしは、どんな製品が来ても、サウンドマスターとしてベストを尽くしているつもりです。それは価格もジャンルも関わりはありません。

居心地のいいハイクォリティサウンド

お話を一通りうかがって印象的だったのは、みなさんマランツというブランドの伝統や歴史をとても意識し尊重していることだった。これは、それだけ今回の10シリーズが重要なプロジェクトであったことを意味しているし、また歴史を知らなければ本当に新しいことはできないということを示唆しているのかもしれない。

せっかくなので、SACD 10とMODEL 10を組み合せたサウンドもあらためて聴いている。

有機的で温かなハイエンドサウンドであることが、ぼくの思う、10シリーズの音質の特徴だ。

むろんレゾリューションは存分に高く、音場は広大、そして音像は実体感に富んでいる。ハイエンドオーディオと言うと、どこかとんがったビシビシとした音になることも多いのだが、10シリーズはそうではない。このいわば居心地のいいハイクォリティサウンドは、他に例を見ないものであり、新しいマランツのフラグシップにこの世界はとてもふさわしいとぼくは思うし、ここでの成果は近い将来、身近な価格の製品にもどんどんと取り入れられていくことだろう。

最後にひとつだけ使いこなしのヒントを。MODEL 10は2台を同期動作させることでモノーラルアンプとして使うことができ、こうすると、スピーカーシステムのパッシヴバイアンプ駆動(高域と低域をそれぞれ専用のパワーアンプで鳴らす)も可能となり、音質の大幅な向上が期待でき、メーカーでもこの使い方を推奨。「コンプリート・バイアンプ・ドライブ」と呼んでいる。

今回もノーマルな使い方と、コンプリート・バイアンプ・ドライブを聴き比べしたのだが(ぼくは個人的には価格が倍になるのだから良くなって当たり前だと思っているので驚かないが)、音場はさらに広大になり音像はより立体的に、そして全体の透明度も余裕も増大した。だが、こうした恩恵を享受するためには、2台のMODEL 10の設置条件(置き場所、置き方、ケーブルの引き回し、電源の取り方)をできるだけ揃えたほうがよい。

もちろんできる範囲でかまわないのだが、設置条件があまりに異なると、左右の音質の微妙な違いで生じたズレにより、エッジの立った、テンションの高いサウンドになることが多い。こうした音は一聴、隈取のハッキリとした立体的なサウンドに受け取れてしまうので、音質が向上したと思われがちだし、そういう音がお好みであればそのままでOK、ではある。

しかし、設置条件を揃えていくと、音からは(不自然な)エッジが消え去り、サウンド全体がすっとほぐれた自然な聴き心地になるはず。MODEL 10を2台という贅沢な使い方を実践している幸運なユーザーのヒントになれば嬉しいです。