トピック

AudioQuestケーブルを愛用する理由。単線導体と巧妙な構造がミソ。最新のPEGASUS/YUKONも聴く

- 提供:

- ディーアンドエムホールディングス

2025年7月18日 08:00

自宅で愛用しているAudioQuestケーブル

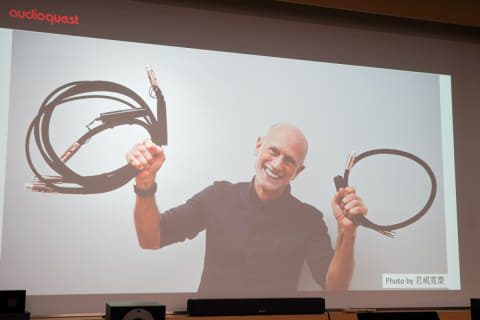

米国カリフォルニア州アーバインに本拠を置くAudioQuestは、オーディオケーブルの分野において世界で最も成功している企業のひとつだ。地元でオーディオショップを営んでいたビル・ロウ(William E. Low)氏は1970年代の後半から音質にこだわったケーブルを自ら製作するようになり、AudioQuestを1980年に興している。最初の頃は高品質な日本製のRCA/XLR端子を使っていたが、あるときから自社設計によるオリジナル端子を全面的に採用するようになった。

私が彼と初めて会ったのは、今から37年前の1988年だったらしい。私はいつだったかを忘れていたが、昨年インタビューしたときにビル・ロウ氏ははっきりと憶えていた……。

その後、AudioQuestは徐々に人気が高まって世界的に知られるオーディオケーブルの専業メーカーへと成長した。現在は優れた人材が集まってHDMIケーブルや電源ケーブル(日本では販売されていない)、電源コンディショナー(これも日本では販売されていない)など製品ラインナップが充実している。名の知られたケーブルメーカーと比べても製品とグレードの守備範囲は広く、ケーブルの設計コンセプトも一貫していてブレがない。

私のシステムではAudioQuestのケーブルが活躍している。すべてがそうというわけではないのだが、プリアンプ~パワーアンプ~スピーカーシステムの間には長いことAudioQuest製のケーブルを使っている。ネットワークプレーヤーやD/AコンバーターにもAudioQuest製を使っているが、1.5mくらいの長さなので内外のラインケーブルを試してみる場にもなっている。

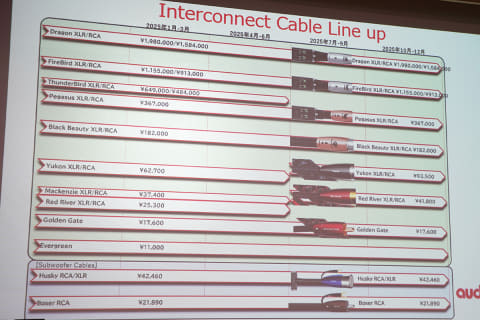

そんな事もあり、山崎編集長から「AudioQuestのバランスケーブルPEGASUSを聴いてみませんか」という誘いを受けた。「PEGASUS (XLR)」(1m 367,400円~)は高純度の銅(PSC+=Perfect Surface Copper Plus)を導体に採用しているハイグレードなラインケーブル。その上位にはFireBird(ファイアーバード)とDragon(ドラゴン)があるけれども、それらは導体に純銀(PSS=Perfect Surface Silver)を使っているという違いがある。現在日本市場で展開しているインターコネクトケーブルのなかで高純度銅(PSC+)を採用している最高グレードがPEGASUSなのである。

私は喜んで引き受けることに!

現状でネットワークプレーヤーのスフォルツァート「DSP-Columba」~プリアンプの「Passラボラトリーズ XP32」間は、1.5mのAudioQuest製「WEL Signature」のバランスケーブルで繋がっている。

このケーブルは導体に純銀(PSS)を採用している、かつての最高峰ラインケーブル。かれこれ15年くらいは経過していると思うのだが、同じAudioQuestながらもPEGASUSは最新の設計。純銀(PSS)と高純度銅(PSC+)という違いはあるけれども、音質的にどうなのかと興味を抱いていたところだった。

単線導体と、ケーブルの構造にこだわり

これまでのオーディオ経験から、私はオーディオケーブルにおける重要なファクターは「ケーブル構造 > 導体素材」だと確信するようになった。もちろん導体素材も大事だけれども、アナログ/デジタルを問わずオーディオ信号を伝送するケーブルでは、その構造こそが音質に大きく関わっていると思うのだ。

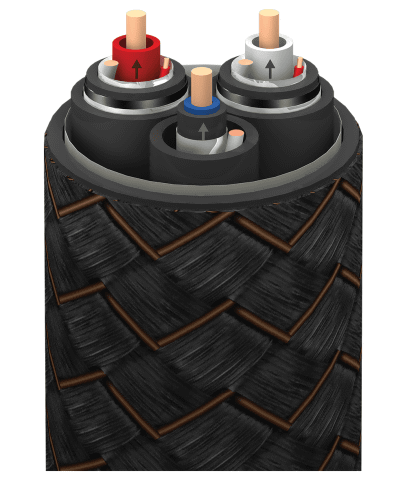

AudioQuestのバランスケーブルはトリプルバランス構造になっている。バランスケーブルではホット(正相)とコールド(逆相)、そしてグラウンドの3線が使われるわけだが、多くのケーブルではホットとコールドが単独の電線(導体+被覆)で、網目やテープ状のシールドになっているグラウンドが全体を覆う「2芯シールド」の構造を採用している。

しかし、AudioQuestのトリプルバランス構造は異なり、ホットとコールド、グラウンドが同じ条件になっているのが特徴。イメージ画像で見ていただくと判るが、それぞれの導体+被覆がシールドされた状態になっている。ホットとコールド、グラウンドの3つが等しく同じ構造を採用しているのだ。

ちなみに、PEGASUSのバランスケーブルではAudioQuest独自のDBS(ダイエレクトリック・バイアス・システム)がダブル72Vになっている。DBSは内蔵電池の電圧バイアスを利用して周囲の絶縁体を安定させるもので、結果として信号導体を安定した状態に導くというAudioQuestの特許技術だ。

私がAudioQuestのケーブルを好んで使っている一番の理由は、ソリッドコアと通称される単線を導体に採用しているから。私は単線導体のオーディオケーブルが好きなのである。

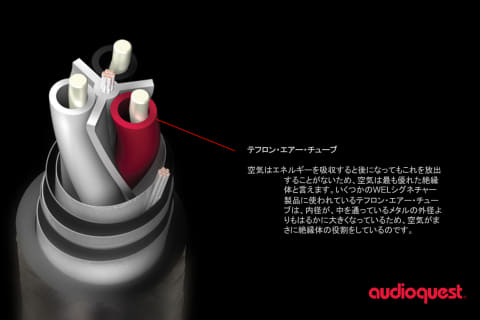

同社もエントリークラスやインウォール用には撚り線の導体を使うことがあるけれども、ソリッドコアの導体はAudioQuestの大きなアイデンティティ。このPEGASUSで使われているホット、コールド、グラウンドの導体は当然ながら単線。しかもポリエチレン製の被覆は銅の単線に密着しているのではなく、空気層のあるチューブ構造になっている。もちろん音質的な判断からである。

単線を好んで採用しているケーブルメーカーは「何本もの導体を撚った構造の撚り線は隣同士の接触と非接触の状態が無数にあり、それが半導体的な役割をするため音質に影響を与える」という趣旨のコメントをする場合が多い。私も脳内でそれをポジティヴに理解しているけれども、残念ながら比較できる計測データで見たことはない。結局のところ、私は単線導体のケーブルの音質を単純に好んでいるのだろう。ただし、高周波信号に使われる同軸ケーブルでは、おおむね中心導体が単線のほうが撚り線よりも伝送特性が優れている。

PEGASUSのサウンドをチェック

さてさて、音質を比べてみることにしよう。なるべく公平な試聴になるようにと考え、私はいつも接続しているWEL Signatureを外してPEGASUSを繋いだ。それから48時間を音楽信号によるブレイクインの時間に費やし、その間は音を聴いていない。

前述したように、ケーブルの結線はスフォルツァートDSP-Columba~パス・ラボラトリーX32プリアンプを繋いでいるところだ。試聴音源はハイレゾPCMとDSDのデジタルファイルである。パワーアンプはパス・ラボラトリーズX600.8で、スピーカーシステムはマジコのM3。最初はPEGASUSを繋いだ状態で聴いて、その後はWEL Signatureに戻して聴いた。

ボーカル曲として秀逸な「アネッテ・アスクヴィーク/リバティ」のタイトル曲は、音の重心がPEGASUSのほうが僅かに低く安定しているように感じられた(48kHz/24bit)。センターにピシッと構築される音像の密度はWEL Signatureと互角に思われるが、色彩的にはPEGASUSのほうが濃い目の描写になるようだ。この曲にはいくつかの効果音が含まれていて、それらの音の表現は微妙ながらもPEGASUSのほうがゾクッとくる。一音一音のクリアーさに優れていながらも情報量の豊かさが感じられることも挙げておこう。ザワつくような微細なノイズ成分が音にまとわりつかないという印象なのである。

352.8kHz/24bitのハイレゾ音源「ティム・ランゲディック&ポール・ベーナー/ランブリン’・ローズ」はオール金属弦のアコースティックギターとウッドベースのデュオ演奏だ。サウンドステージの奥深さや高さも感じさせる拡がりの豊かさはPEGASUSもWEL Signatureも共に優れているけれども、先ほどのアネッテ・アクスヴィークでも感じたように音の実在感を高めて聴かせるのはPEGASUSのほうだった。WEL Signatureは奏でる旋律の滑らかさを得意としていて、これは高純度銅(PCS+)と純銀という金属導体によるキャラクターなのかもしれない。

河村尚子がベーゼンドルファー製グランドピアノを弾いている「河村尚子/ベートーヴェン ピアノ・ソナタ Vol.1」からのピアノ・ソナタ第7番(第1楽章)は、2.8MHzのDSD(DSD64)によるDSDレコーディングだ。非常に力強いこの演奏をスピード感に優れた音で聴かせたのは、WEL Signatureである。しかしながら、PEGASUSのほうは打鍵に好ましい硬さが感じられて強弱のコントラストは僅かながらもPEGASUSのほうが高いのだ。この楽曲は音の違いをクッキリと感じさせて興味深かった。

日本人ジャズの優秀録音である「松井秀太郎(トランペット)/STEPS OF THE BLUE」からのカラー・パレットは、ミュート奏法による音色の変化と息の合った4人の演奏が楽しめる楽曲だ(96kHz/24bit)。全体的な音ヌケのよさはWEL Signatureのほうが好ましく感じられたのだが(純銀線のメリットか?)、少しばかりキレイすぎるかもしれない。いっぽうのPEGASUSは音に芯のあるクッキリ感が気持ち良いのだ。

井筒香奈江/窓の向こうに~Beyond the Window~はメモリーテック盤のアナログディスクが話題だが、ここでは11.2MHzのDSD(DSD256)を聴いている。やや温度を低めにすることで音の見通しの良さを感じさせたのはPEGASUSのほうだった。聴き慣れているWEL Signatureは常温的なイメージで丁寧に音を紡いでいるように思えるが、ほんの僅かに鮮やかさを聴かせたようなPEGUSUSの音は魅力的だった。

PEGASUSよりも、手に取りやすい価格のYUKONにも注目

トータルで1カ月くらいPEGASUSを預かって聴き比べを行ったけれども、AudioQuestのハイグレードなバランスケーブルに耳慣れている私にとって、非常に魅力的で優れた音質のオーディオケーブルだという好印象を与えてくれた。

WEL SignatureはDBSが72Vで、PEGASUSのDBSは2系統の72Vである。それがもたらす音質の貢献についてはわからないが、少なくとも改良・進化したケーブルなのは間違いないだろう。WEL Signatureもトリプルバランス構造なのだが、現在のラインナップに使われているZERO技術(キャラクター無しインピーダンス)が開発される以前の世代のオーディオケーブルだ。ノイズディシペーションというノイズ消散を目的にしたケーブル構造もPEGASUSのほうが新しく、ケーブルの外側はカーボン/グラフェンのメッシュでカバーされている。このメッシュ構造はスマホやWi-Fiを含む高周波ノイズから伝送信号を保護するためのものだという。バランスケーブルのPEGASUSは1.5mで42万を越えるハイグレード品である。音が良くて当然といえるけれども、確かに良かった。

実はPEGASUSと同時に「YUKON」(1m 93,500円~)という手に取りやすい価格のバランスケーブルも借用していた。こちらはDBSを持たないケーブルだが、PEGASUSと同じく高純度の銅(PSC+)導体を採用したトリプルバランス構造になっている。長さが1mだったのでPEGASUSとの比較はできなかったけれども、音質的にはPEGASUSと一脈通じる素性の良さを感じさせた。

興味深いのは端子の素材が異なることだ。PEGASUSやWEL Signatureは赤銅と呼ばれる銅素材にシルバーコーティングを施しているが、YUKONでは紫銅と呼ばれる銅素材にシルバーコーティングを施している。

アナログケーブルは“高純度な銅線と純銀”にこだわる

昨年に行なったビル・ロウ氏とのインタビューで強く印象に残っているのは、アナログ伝送用のオーディオケーブルには「銀メッキ銅線」を使わないということ。ケーブルの構造や導体の素材についてビル・ロウ氏は結果として得られた音質で判断しているのだが、アナログ信号を伝送するオーディオケーブルでは「銀メッキ銅線」の音は総じて好きになれないという。

高周波信号を扱うデジタルオーディオや映像用ケーブルの導体としてはメリットが大きいと語るいっぽう、アナログケーブルは非メッキの高純度な銅線(PSC+やPSC)と純銀(PSS)がベストということで一貫している。唯一例外的なのはサブウーファー専用のアナログケーブルだ。こちらには5%あるいは1.25%のシルバーコーティングを施した銅の単線を導体にしている。

AudioQuestのラインケーブルは高純度の単線を使っておりシールド構造にもこだわっているぶん、一般的な撚り線のケーブルよりも柔らかくないかもしれない。しかしそれは音質を最優先した結果でもあるので、機会があればぜひとも音質を確かめてほしいと願っている。