トピック

クラシックファン必聴!イヤフォンでハイエンドスピーカーのような音。Empire Earsが空気と骨伝導を使いこなす「ODIN MKII」

- 提供:

- アユート

2025年10月28日 08:00

イヤフォンやスピーカーを試聴した時に、「ライバル機器と比べて良いな」とか「コスパを考えるとお得だな」などと思うのだが、時折、そうした比較や価格を一切忘れて「もうこれしか考えられない」と思える製品に遭遇する時がある。Empire Earsの新ハイエンドイヤフォン「ODIN MKII」がまさにそうだ。

スピーカーのピュアオーディオ市場では昨今、MAGICOやYG ACOUSTICSなどから、剛性の高いアルミニウムで筐体を作り、超高性能なユニットを多数搭載し、凄まじい音を再生する製品が登場。新たな時代の超ハイエンドスピーカーとして注目を集めている。

ODIN MKIIを初めて装着し、音を出した瞬間に頭に浮かんだのが、まさにそれらの超ハイエンドスピーカーだ。

価格もイヤフォンとしては相応に高価で693,000円。多くの人が、ちょっと手が出ない……と感じる価格だとは思うが、結論から先に言えば、「ついにイヤフォンで、こんな音が楽しめる時代になったのか」とノックアウトされた。とりあえず、一度は聴いてみて欲しいイヤフォンだ。

4つの方式の違うドライバーを、計11基搭載

Empire Earsは、米ジョージア州アトランタに本社があるイヤフォンブランド。コンシューマ用だけでなく、医療用やプロ用の市場にも展開しており、音響工学と製造に30年以上の経験を持っている。技術力の高さだけでなく、熟練の職人によるハンドクラフトでクオリティの高いイヤフォンを作る事でも知られている。

ODIN MKIIは、そんなEmpire Earsの人気IEM「ODIN」をさらに進化させ、新たなフラッグシップとして生まれ変わらせたユニバーサルIEMだ。もちろん、アトランタの本社で開発され、手作業で組み立てられている。組み立て、検査、較正の10段階に及ぶ入念な工程を経て完成する。

モデル名からわかる通り、神話をモチーフとした「Olympus」シリーズの新フラッグシップユニバーサルIEMと位置付けられ、フェイスプレートのデザインもどこか神話的な雰囲気。純度の高い24K金でメッキ仕上げされている。

内部のドライバー構成は以下の通り。まとめると、2DD + 5BA + 2EST(静電) + 2BC(骨伝導)を組み合わせた、片側11ドライバー構成となっている。

- 低域用:「W9+」ダイナミックドライバー×2

- 中~高域用:高精度ミッドレンジBAドライバー×2

- 中~高域用:BAドライバー×3

- 高域用:EIVEC MKII静電ドライバー×2

- 振動用:「W10」骨伝導ドライバー×2

低域から見ていこう。サブウファーとして機能する「W9+」というダイナミックドライバーを2基搭載する。サイズは9mmで、自社で設計されたもの。焦点の合った深みとコントロールでローエンドを支えるという。

中~高域は5基のBA(バランスドアーマチュア)型ユニットが担当する。主に中域は、2基のBAが担当。残りの3基が、高域を再生。「デュアルミッドBAドライバーがボーカルや楽器の自然なキャラクターを維持し、ハイBAドライバーのトリオが輝きとスピードを加えることで、疲れることなく繊細なディテール」を再現するそうだ。

そして高域をさらに担当するのが、エーテル型静電ユニット。静電型は、高速な応答性が特徴で、透明感のある、微細な描写を得意とする。単にこの静電ユニットを搭載するだけでなく、後述する骨伝導ドライバーとの間でのタイミング、位相を最適に制御するという「EIVEC MKIIエンジン」も搭載している。

最後が、「W10」と呼ばれる骨伝導ドライバー。これをペアで搭載する。振動を伝えるユニットで、音楽のハーモニクスを穏やかな振動に変換し、頭蓋構造を通して聴覚を刺激。耳から聴くだけでなく、微妙な身体感覚を加える事で、没入感を深め、リアルな演奏を聴くのと同じように感じられるそうだ。

再生周波数帯域は5Hz~100KHzとワイドレンジ。感度は105dB@1KHz,1mW。インピーダンスは2.7Ω@1KHz。

空気伝導と骨伝導、両者の長所を活かす

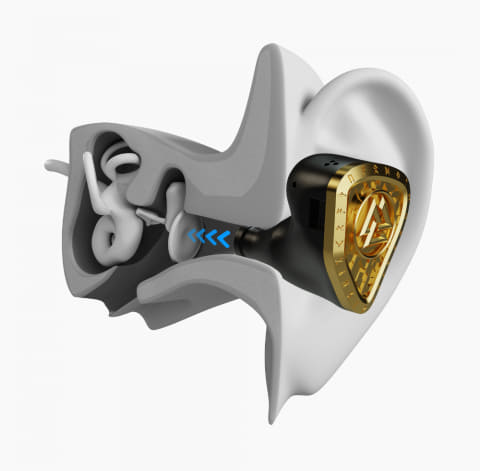

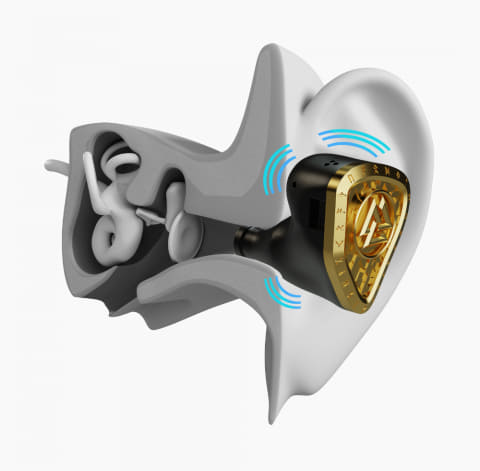

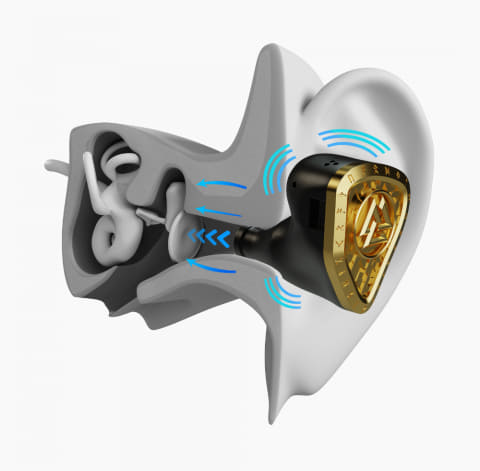

このように、ODIN MKIIは、ダイナミック型、BA、静電型という、鼓膜に音を届ける「空気伝導」タイプのドライバーと、頭蓋骨から直接振動を送り、蝸牛(かぎゅう)の中の有毛細胞を刺激する「骨伝導」タイプのドライバーを組み合わせている。

細かい話になるが、鼓膜に音を届ける空気伝導でも、鼓膜がキャッチした振動が、中耳の聴骨(耳小骨)を震わせ、それが内耳にある蝸牛と呼ばれるカタツムリのような器官に伝わり、その内部のリンパ液が揺れ、液体の中にある有毛細胞が揺れる事で電気信号が生まれ、脳へと伝わる。

つまり、最終的に“蝸牛の中の有毛細胞を刺激する”という到達点は同じだが、その“経路”が空気伝導と骨伝導で異なるわけだ。

ODIN MKIIは、この空気伝導と骨伝導、両者の長所を引き出すために「デュアルコンダクションアーキテクチャー」を導入している。

具体的には、フルレンジの周波数特性は、ダイナミック型、BA、静電型の空気伝導で再生。そして、骨伝導が特に5Hz~40KHzの周波数帯において、イメージング、サウンドステージ、ディテール、低域拡張、リバーブといった要素を高めるために使用している。

これは、頭蓋骨が空気よりも低い周波数を効率的に伝導できるため、低く深い音色を再生できる長所を活かした使いこなしだ。

こうしたドライバー達に向けて、帯域を分割するネットワークも、高音質再生には重要になる。

ODIN MKIIは、4つの方式の違うドライバーを、計11基搭載している事もあり、実に10ウェイのネットワーク構成となる。「synX(シンクス)クロスオーバーネットワーク」と名付けられており、各ドライバーをシームレスにブレンドし、タイミング、位相、ダイナミクスを維持することを念頭に開発したそうだ。

こうしたドライバーを搭載するシェルにも、こだわりがある。

素材として、軽量ながら強度が高く、自然な減衰性も備える航空宇宙グレードの「6061-T6アルミニウム」を使用。CNC加工で作られている。表面はマットブラックのアルマイト加工を施している。

さらに、重要な内部部品と音響経路には、ARC(Anti Resonance Control)と呼ばれる、独自のアンチレゾナンスコーティングを施している。余分な振動を抑える事で、SN感をアップさせ、トランジェントがタイトになり、構造による音への色付けも抑えられるそうだ。

リケーブル対応で、端子はIEM 2pin。付属のケーブルは、チーフエンジニアのDean Vang氏が自らデザインし、チューニングしたというカスタムメイドで、「KVASIR」(クヴァシール)と名付けられている。神話に登場する神々の部族AesirとVanirの英知が結集して生まれた存在、Kvasirにちなんだ名前だ。

構造としては、4本の金、銀、銅の導体が、ユニークなクワッドブリッドの形状で複雑に編み込まれ、「まるで神々自身がささやくかのように、それぞれの音楽のディテールを伝える」というから、なんだか凄そう。分岐部分のY字スプリッターのパーツもデザインが凝っている。入力プラグは4.4mmバランスだ。

音を聴いてみる

音を聴く前に、装着感から。4つの方式、計11基のドライバーを搭載しているだけあり、シェルには厚みがある。ただ、耳穴周囲に触れる部分の形状が工夫され、フィットしやすくなっているのと、耳掛けケーブルでも支えるため、装着感は悪くない。ただ、装着する時は、イヤーピースのサイズを吟味するのが大切。サイズが合っていないと、抜けてきてしまうので、しっかりと耳穴に挿入できるサイズを選ぼう。

試聴にはAstell&KernのDAP「A&ultima SP4000」を使用。付属の4.4mmバランスケーブルで接続。Qobuzアプリから、ハイレゾ楽曲を中心に試聴した。SP4000の駆動方式はハイドライビングモードにしている。

いつもの「ダイアナ・クラール/月とてもなく」の再生ボタンを押すと、すぐに「ああーー」と声が出てしまい、「これは優勝です」と謎に手を叩いてしまう。

まずSN比が良く、静かで広大な空間にピアノとアコースティックベースが展開するのだがベースの低音が本当に深く、地の底を這ってくるような重量感がある。「ドンドン」とか「ボンボン」みたいな音ではなく「ズズッ、ズシッ」と響く低音だ。

この時点で、広いオーディオルームで、巨大なフロア型スピーカーと対峙しているかのような、“凄まじい音を出すモノ”を前にしている感覚になり、勝手に心拍数が上がる。

この低音はダイナミックドライバー「W9+」×2だけではなく、骨伝導ドライバーによるサウンドステージや低域の拡張という効果が発揮されているのだろう。

強調しておきたいのは、骨伝導と言っても、マッサージチェアのように激しく振動するわけではないという事。私も聴くまでは「耳元でブルブル震えて、なんとなく迫力っぽいものを出すだけなのでは?」と疑っていたのだが、聴いてみるとそんなイメージは消し飛ぶ。

まず空気伝導で、しっかりと重く、それでいてタイトな低音を「ズン」と出せる能力を備えた上で、骨伝導で「ズズ……」という地響きをほんのひとさじ加えたような絶妙な音作り。フロアスピーカーで例えるなら、風圧のようにグワッと吹き付けてくる中低音の張り出しや、低音の振動が床から足へ伝わるあの肌感覚を、イヤフォンに加えたようなイメージだ。

これだけでも凄いイヤフォンなのだが、ODIN MKIIに関心するのは、骨伝導ドライバーを活用しながら、中高域の音が非常にクリアで、音像の輪郭も極めてシャープである事。「骨伝導で震えると、他の帯域の音はボワボワしないの?」という予想を、気持ちよく裏切ってくれる。

「藤井風/Prema」を聴くとよくわかるのだが、冒頭の「ジリジリ」というかすかなノイズが、本当に微細に、目に見えるほど細かく描写され、次の瞬間にサビが「ズバーン」とはじまると、一気に空間が拡大。

ベースやドラムの低音が、「ズドーン」と奥の空間へと果てしなく広がり、その手前に、ボーカルと付随するコーラスが定位。立体感のある音場が出現する。低音がこれだけ深く、重く、パワフルに響いているのに、ボーカルやコーラスはまったく濁らず、音像もシャープに浮き上がる。前後左右に散発的に展開するSEの立体感、浮遊感も素晴らしい。

圧倒的な力強さを持つ低音に、中高音1つ1つが力負けしていないのも見事だ。そのため、あらゆる音が、ものすごい情報量で耳に入ってくるので、完璧にチューニングされた、録音スタジオのラージモニターの前で聴いているような気分にもなってくる。神話をモチーフにしたイヤフォンだけあり、「おお、全ての音がわかるぞ」と神様になったような気分でもある。

それにしても、この低音はちょっと反則だ。低音ならこれだろうと、YMOの「TIGHTEN UP (Japanese Gentleman Stand Up Please!)」を再生したのだが、細野晴臣のベースが「ズーン」と頭蓋骨に響き、それでいて無駄に低音が膨らまず、美味しいベースラインが明瞭に聴き取れる。あまりに気持ちが良いので、しばらく椅子から立って踊ってしまう。気持ちの良い低音を通り越して、中毒性すらある。

イヤフォンとして現時点で最上級のサウンド

大型のヘッドフォンや、フロア型スピーカーを使う一番の醍醐味は「クオリティの高い低音を楽しみたいから」だろう。ODIN MKIIは、そうした醍醐味を、小さなイヤフォンで味わわせてくれる稀有な製品だ。

しかもその低音は、ボワッと膨らませた“なんちゃって低音”ではなく、体に響くような本格的な重低音。防音室でも作らないと、近所迷惑で出せないような低音の気持ちよさを、イヤフォンで味わわせてくれる。

そして、重低音だけのイヤフォンでもない。「月とてもなく」では、アコースティックベースがズシンと沈みながら、ピアノや女性ボーカルの高音はまったくクリアで、声の響きが奥の空間に広がる様子もよく見える。

音色もニュートラルで、声の質感、ピアノの響きの美しさも丁寧に描写してくれる。神経質な音にならず、ゆったりと聞き惚れる余裕も感じる。重い低音が音楽全体をしっかりと支えてくれることが、安心して身を任せたくなる音を生み出しているのだろう。

これだけスケールの大きい音場で、バランスの良いワイドレンジサウンドを奏でてくれるので、クラシックをしっかり味わえるイヤフォンでもある。特にオーケストラなどの壮大な曲でも、特定のパートだけが極端に目立つような音ではなく、全体をスケール豊かに再生しつつ、特定の楽器に意識を集中すれば、その音を細かく聴き取る事もできる。クラシック愛好家には特におすすめしたい。

休憩でコーヒーを飲みながら目を閉じた時、平日の仕事が終わった金曜の夜など、「音楽に浸かって癒やされたい」時に取り出したくなる特別なイヤフォンだ。

それにしても、骨伝導を含む4つの方式の違うドライバーを、片側11基も搭載していながら、やり過ぎ感が無く、ゴチャゴチャもせず、王道ストレートなHi-FiサウンドにまとめあげるEmpire Earsは凄い。「技術力とセンスのあるブランドが、やりたい放題やると、恐ろしいものが出来上がるな」という印象。間違いなく、イヤフォンとして現時点で最上級のサウンドだ。