トピック

レコード沼に落ち、ターンテーブル新調したらiFi audio「ZEN Phono 3」まで手を出してしまった話

- 提供:

- エミライ

2025年11月14日 08:00

人はなぜレコード沼に落ちるのか

「私はレコード沼に落ちることはない」そう思っていたんです。信じてください。

自宅にデノンのネットワークプレーヤー「DNP-2000NE」を導入し、NASに保存したハイレゾファイルやAmazon Music、Qobuzなどの膨大な配信音楽を、良い音で楽しめる環境を構築。満足していたのですが、ふと「レコードも聴きたいな……」と思い、デザインに一目惚れしたTHORENS「TD147」(1983年発売)を中古で入手しました。でも、その時は「レコード再生にはそれほどお金をかけず、適度に楽しもう。沼には落ちたら大変だ」と思っていました。

TD147には、フォノイコライザー(小さな信号であるレコードの音を、補正しつつ増幅する機械)が搭載されていないので、別途用意する必要があります。ただ、使っているプリメインアンプ、デノン「PMA-A110」には、MM/MC両対応の本格的なCR型フォノイコライザーが内蔵されていたので、それを活用。アナログレコードならではのサウンドを楽しんでいました。

足元が崩れ始めたのは、年代物であるTD147が故障した時でした。修理も考えたのですが、「ベルトドライブのTD147を使ったので、ダイレクトドライブも使ってみたい」という興味が湧き上がり、イベントやお店でTechnicsのターンテーブルを無意識に目で追うようになりました。

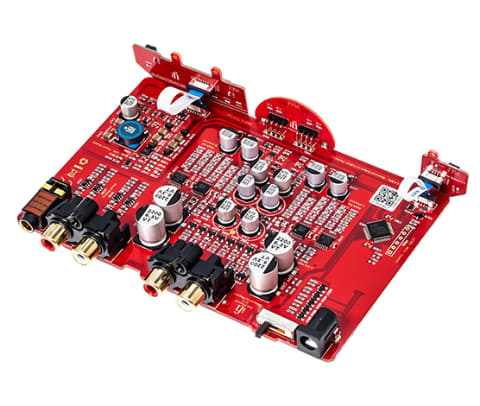

そんな時に現れたのが、「SL-1300G」(396,000円)。Technicsのデジタルアンプ開発で培ってきた技術をモーターに応用した「ΔΣ-Drive」や、最上位モデル「SL-1000R」と同様の両面基板……と、難しい話は飛ばして白状すると、シンプルなデザインに、真鍮とアルミダイカストを組み合わせたプラッターという、気品のある見た目にノックアウト。意識を取り戻したら、なぜか家にSL-1300Gが置いてありました。銀行の口座残高は見ておりません。

40万円近いターンテーブルを買っている時点で、斜面を滑り落ち、胸まで浸かっているのですが、恐ろしいもので、本人はまだ「沼に落ちていない」と言い張ります。ターンテーブルが故障したので、仕方なく買い替えただけなのだと。

しかし、SL-1300Gライフを始めてみると、次の欲求が頭をもたげます。「プリメインアンプ内蔵のフォノイコライザーではなく、単体のフォノイコライザーを使ったら、音はどう変わるんだろうか?」と。

意識を取り戻したら、英iFi audioのフォノイコライザー「ZEN Phono 3」が家に置いてありました。

……どうしてこうなった。

ZEN Phono 3を選んだ理由

ZEN Phono 3を選んだ理由は、大きく3つあります。

1つは、ターンテーブルを現行の新しいモデルにしたので、フォノイコライザーも新しいモデルにしようと考えたため。中古やオークションサイトを見ると、往年の名機もありましたが、前のターンテーブルが故障した事もあり、新品の現行品から選びました。

2つ目は、ZEN Phono 3のサイズ。フォノイコライザーは、フルサイズコンポと比べると小さい製品も多いですが、ZEN Phono 3はその中でもかなりコンパクトな158×100×35mmで456gと軽量。これなら、空きスペースの少ないオーディオラックにも置きやすい。

3つ目は、46,200円という価格。タンテ買ったらお金が……というのもありますが、1万円以下の低価格なものから、数十万円など価格の幅が広いフォノイコライザーにおいて、5万円を切る価格ながら、高いスペックのZEN Phono 3は競合機種が少ない“絶妙な立ち位置”と感じました。

そもそもiFi audioとは

iFi audioは、USB DACやヘッドフォンアンプなどで知名度を上げたブランドなので、なんとなく“デスクトップやポータブルオーディオの会社”というイメージがあります。ただ、フォノイコライザーも手掛けているほか、姉妹ブランドSilent Powerでオーディオアクセサリを開発するなど、据え置きのピュアオーディオ用機器も展開しています。

これには理由があります。そもそもiFi audioは、イギリスの高級オーディオブランドAMR(Abbingdon Music Research)が母体。AMRは、フルサイズの高価なコンポを開発していますが、そのAMRで培った技術を活用しつつも、より多くの人に本格的なサウンドを届けるため、2012年に設立されたブランドがiFi audio。

当然、経営陣やエンジニア達は超がつくオーディオマニア。その音の哲学や技術を、ギュギュッと小さな筐体に格納。“小さいのに、中身はピュアオーディオ”なiFi audio製品が生み出されています。

ZEN Phono 3の特徴

ZEN Phono 3の実機は、片手でつかめるほどコンパクトながら、中身はかなりハイスペック。

ノイズフロアは、高級機にも匹敵する-151dBV。内部電源回路はスイッチング方式ですが、1.2MHzのスイッチング技術を使うことでローノイズを追求。「一部のトップクラスフォノイコより20dBVも上回るスーパー・サイレント・ノイズフロア」なのだそう。

レコードの信号を補正する時に使うRIAAイコライザーも、正確さにこだわり、TDKのC0G多重キャパシターをパラレルで搭載し、安定性と歪みを最小化。RIAA再生イコライゼーションカーブに対して、20~20kHzで±0.15dBの公差に収めています。

MM/MCカートリッジ両方に対応し、ゲインや負荷抵抗の切り替えも可能。MC使用時のゲインは48dB/60dB/72dBの3段階、負荷抵抗も100Ω/400Ω/1kΩの3段階から選択できます(使うカートリッジに記載されている推奨負荷抵抗をベースに設定)。さらに、MM使用時には、負荷容量も100pF/200pFの2段階から設定できるようになっています。

便利な機能として、反ってしまったレコードを再生する時に、反りによって発生する超低音を除去する「AIサブソニックフィルター」という機能も搭載しています。反ってしまったレコードを矯正するのは手間や技術が必要ですが、それをしなくても自然な音で再生できるわけです。

コンパクトですが、入出力も充実。アナログRCAのPhono入力と、RCA出力を1系統備えるほか、4.4mmのバランス出力も搭載。4.4mmからXLRへの変換ケーブルを使えば、対応するアンプにバランス・ステレオ伝送もできます。

音を聴いてみる

デノンのMCカートリッジ「DL-103R」(出力電圧0.25mV/負荷抵抗100Ω以上)を取り付けたSL-1300Gの出力を、ZEN Phono 3のRCA Phono入力に接続。

背面にあるスライド式の、ゲイン・チャンネル・切り替えスイッチを「MC V-LOW(超低出力)」に設定。ZEN Phono 3のRCA出力を、デノンのPMA-A110に接続し、音を聴いてみます。スピーカーはB&Wの「804 D4」。

PMA-A110に内蔵されているフォノイコライザーも、かなり音が良かったので、「大きな違いはあるのかな?」と心配しましたが、ZEN Phono 3を介した音を聴いた瞬間、「あっやっぱり違うわ」と実感。

「山下達郎/ARTISAN」(2025年ヴァイナル・カッティング/180g重量盤)から「アトムの子」を聴いたのですが、冒頭に炸裂するドラムの低音が、ZEN Phono 3を介した方がより深く沈み、音の輪郭もクリアに。うねる低音や「シャンシャン」という高音の響きが広がる空間の範囲も、ZEN Phono 3で聴いた方が、特に奥行きが深くなった印象です。

低重心で、ゆったりを身をまかせたくなるサウンドになった事で、2曲目の「さよなら夏の日」も、より味わい深く聴こえます。ボーカルなどの中高音は、透き通るように部屋に広がり、余韻が消える様子も遠くまで見えるようになりました。

これはいいぞと、いろいろなレコードを取っ替え引っ替え。

さらに、手持ちのMMの「カートリッジである、シュアの「M44G」にも交換。設定を変更してから「ジョン・コルトレーン・カルテット/クレッセント」の「ベッシーズ・ブルース」を聴くと、中域がグッとパワフルに出るM44Gのサウンドの気持ちよさに、見通しの良いクリアさが組み合わさったサウンドに。レコードの美味しさ、ジャズの熱さと、情報量の多さ、全部が聴きたい欲求を叶えてくれる音に、聴いていてニヤニヤしてしまいます。

“いじれるところが沢山ある”のがアナログの魅力

スマホのアプリを操作すれば、膨大な音楽をすぐに聴ける昨今……。安くはないレコードを買って、ホコリを払い、針を落とし、A面が終わったらB面にひっくり返さないといけないアナログレコード。

「レコードを所有する喜び」、「あえて手間をかける贅沢な時間」、「アルバム全体を通して聴くようになる」など、魅力は色々な人が既に語っているところで、私も大いに頷くところですが、オーディオに関して言えば「いじれるところが沢山ある」のが魅力だと感じます。

ターンテーブルの設置、カートリッジ選びとその取り付け、調整、カートリッジとヘッドシェルを接続するリード線、フォノイコライザー選びと、それを接続するケーブルなどなど……。こだわり出したらキリがありません。

これだって、面倒と言えば面倒ですが、その面倒事を楽しむのが趣味というもの。「いやぁ、どれ選ぼうかなぁ」とニヤニヤしたら、もうレコード沼に落ちているのかもしれません。

その証拠に、ZEN Phono 3の製品ページに「ACアダプターを付属のものより、別売のiPower II(14,300円)にするともっと良くなりますよ!」(要約)と書いてあったiPower IIまで買ってしまいました。

このiPower IIは、簡単に言えば、アクティブノイズキャンセリングヘッドフォンと同じ原理で、外来のEMIやRFIノイズをキャンセルして、クリーンな電力を供給するというもの。

実際にZEN Phono 3付属のACアダプターと聴き比べてみましたが、iPower IIに交換した方が、SN比が良く、奥行きもさらに深く、音の細かさも進化した印象。ちょっとお値段はしますが、ZEN Phono 3を買った家電量販店のポイントを使うとかで、iPower IIをゲットするとよりニヤニヤできると思います。

……いや、「レコード再生にはそれほどお金をかけず、適度に楽しもう」と思ってるんです。ホントに。