西川善司の大画面☆マニア

第207回

プロジェクタのHDR表現がより高品位に? SIGGRAPHで見つけた新技術DLS

(2015/8/27 10:00)

ディスプレイ技術の学会として有名な「SID」(The Society for Information Display)には、旅費や滞在費などのコスト的な問題もあってなかなか取材に行くことが難しい。一方で、毎年夏に開催されるコンピューグラフィックス(CG)とインタラクティブ技術の学会「SIGGRAPH」は、筆者の取材テーマであるCG技術、VR技術などをカバーしているばかりか、新しいディスプレイ技術の発表もあり、幅広い情報収集が出来ることから、筆者は2002年からほぼ毎年、足繁く参加し取材を行なっている。

今年は、大画面☆マニアにも関係が深い技術が発表されていたので、この連載でも取り上げようかと思う。

お題は、ハイダイナミックレンジ(HDR)映像の投射が可能なプロジェクタにまつわる新技術だ。

始まったHDRのカウントダウン。HDR対応プロジェクタは?

「ハイダイナミックレンジ」(HDR)は、最近の映像技術キーワードとしてホットトピックとなっている。

ハリウッド映画業界も「4Kの次はHDR」と言わんばかりに対応を進めているし、映像配信サービスのNetflixも、「4K×HDR」の映画コンテンツをプレミアムコンテンツとして重視している。4K Blu-rayこと「Ultra HD Blu-ray」にもHDR規格が標準仕様に盛り込まれたことはこの連載でも報告したが、こうしたHDRコンテンツへの対応に向けて、民生向けのハイエンドクラスの薄型テレビ製品には「ファームウェアアップデートによりHDRコンテンツ表示対応」を謳う製品も出てきた。

HDRコンテンツを楽しむためのカウントダウンが始まった感があるが、残された課題もある。

その1つは「プロジェクタでHDR映像表示をどう行なうか」という問題だ。

液晶テレビでは、無数のLED光源を縦横マトリクス実装した直下型バックライトシステムを活用する事で、HDRコンテンツの表示に対応することが見込まれている。映像中の明部と暗部の分布に対応して、液晶パネル背面直下の無数のLED光を個別に光らせることで、映像の暗いところはより暗く、明るいところはLED光をより輝かせて、鋭いハイコントラスト表現を実践させるエリア駆動(ローカルディミング)というテクニックである。この技術は2008年頃から民生向け薄型テレビに採用が進み、今では熟成も進んでいる。

一方のプロジェクタではどうか。4Kプロジェクタの製品化は早かったが、HDR対応の民生向けホームシアター プロジェクタは、2015年8月27日現在、まだ登場していない。

単一光源からの光を映像パネルに導いて、そこから映像を作り出すプロジェクタの構造上、エリア駆動というのは難しい。

つまり、プロジェクタではHDRコンテンツの高品位な表示が難しいということになってくる。

プロジェクタでエリア駆動を実現する画期的な方法とは?

この問題に対して技術的ブレークスルーを発明した企業がある。

それが、カナダの「MTT Innovation」(以下、MTT)という光学技術開発会社だ。実体としてはカナダのブリティッシュコロンビア大学の研究グループが起業したベンチャー企業である。

このMTTが開発した技術がどんなものか。分かりやすく言ってしまうと「単一光源を用いたプロジェクタの仕組みで、エリア駆動を実践してしまう」技術になる。

MTTでは、この技術に「Dynamic Light Steering」(DLS)、直訳すると「動的光操舵」技術となるが、筆者が技術の意味を汲んで意訳するならば「光再配分技術」という方が分かりやすいかも知れない。

現在のプロジェクタでは、光源からの光を映像パネル(液晶パネル、反射型液晶パネル、DMD映像パネルなど)を透過させたり、反射させたりして映像を生成している。例えば黒い画素は、光源からの光を遮断して作り出しているし、白い画素は光源からの光をそのまま取り出して生成している。その中間の階調の画素は、映像パネルの各画素の透過率や反射率、反射頻度などを駆使して生成している。

この仕組みで根本問題となっているのは、光のエネルギーが有効利用されていないということである。

最もわかりやすいのは黒画素のケースである。

100という輝度の光が映像パネルのその画素にやってきているのに、その光100を遮断して輝度0の黒を表現しているのだ。光のエネルギー100は、まるまる無駄なものとしてここで破棄される。

破棄された光のエネルギーはどうなるのか。熱になるだけとなる場合もあるし、迷光として他の画素に影響を及ぼしたり、あるいは遮断しきれない光が黒が締まらない「黒浮き」現象を誘発したりする。画素としては0を表示しているつもりなのに、迷光の影響により、結果として輝度10とか20といった黒になってしまうわけである。

これまでのプロジェクタでも「黒の締まり」を引き上げるために、映像パネルに光を導く前段に絞り機構を配するアイディアはあった。ただ、絞り機構は光を絞っているだけで、光のエネルギーを捨てているという点で無駄がある。また、暗い映像の時には光源ランプの輝度を下げるというアイディアも実用化されてきたが、このアプローチでは映像中の暗い部分はそれでいいかもしれないが、明るい部分の輝度が下がってしまうという弊害もあった。

そこでMTTが発案したアイディアはどんなものかといえば「映像フレームを映像パネルで生成する段階で、映像の明暗分布が分かっているのだから、映像パネルの各画素に必要な適正量の光を配分するリアルタイム光学系を作り出そう」というものだ。

つまり、「暗い画素には光源からの光をあまり割り当てず、その分の光を明るい画素にその光を多く割り当てる」という概念だ。

これが実現できると、その光源ユニットからの光をほぼ画素単位の粒度で再配分することができるようになり、光源の光エネルギーの有効活用という観点からも無駄がないことになる。

光再配分技術の正体は動的な回折格子技術だった

では、この「画素単位に近い粒度で光の再配分を実現する光学系」というのは開発可能なのか……ということになるのだが、さすがに、ガラスを削ったレンズでは実現は不可能だ。ある一枚の固定の静止画画像がお題として与えられ、その静止画画像の明暗分布に最適化した光再配分の光学系は、複雑な非線形曲面を駆使した非球面レンズとして作り出せるかも知れないが、ここで扱いたいのは動画である。形状がリアルタイムに変化できる液体レンズの技術を使えればいいのかもしれないが、現在の液体レンズ技術はそこまで高度な制御には到達出来ていない。

そこで、MTTが選択したのは「Spatial Light Modulator」(SLM)と呼ばれるデバイスだ。SLMは、和訳すれば「空間光変調器」になる。

SLMとは、光の振幅、位相、軌道などを空間的に変換できるデバイスで、実体構造としては液晶パネルのようなものである。

我々が普段見慣れている液晶パネルは、画素単位で光の透過率を制御できるものだが、SLMは、画素単位で入射光の光の振幅、位相、軌道を操作する役割を果たすのだ。MTTが実際に採用したSLMは、透過型液晶ベースではなくて反射型液晶(LCOS)ベースのものだということである。

では、このSLMを用いて、どうやって映像の明暗分布に応じた光の再配分を実現させるのか。

液晶テレビの直下型LEDバックライトシステムを用いたエリア駆動では、直下型LEDバックライトの明暗分布が、ちょうど表示したい映像の白黒映像の低解像度版のようになるわけだが、SLMを用いた光再配分はこれよりは少々、高次元なアプローチとなっている。基本的な概念としては回折格子(Diffraction grating)の原理を応用する。

回折格子とは、光の回折現象を利用して、干渉縞を生成するための光学素子だ。

回折格子がどんな現象かものか想像できない人は、高校の物理の教科書の「ヤングの干渉実験」のページを開いて欲しいが、現象だけを説明すると、回折格子にレーザーのような位相の揃った光を入射させて、これをスクリーンに投射させると、光の波長に応じた干渉縞が投射される。

この干渉縞のでき方を空間的に制御して同時多発的に生成し、表示したい映像の明暗分布に近いものを作り出すのがMTTのDLS技術なのである。

映像は動画なので、回折格子の回折パターンも毎フレーム変化させなければならない。この動的な回折格子の役割を果たすのがSLMであり、SLM上の各画素を制御することで、表示したい映像の明暗分布が実現されるような、回折格子パターンを動的に作り出すのだ。

入力映像を元にSLMに表示する回折格子パターンの計算には膨大な周波数領域での計算が必要であるため、これには現状は、GPGPU技術(NVIDIAのCUDA)が用いられている。

DLS技術が採用されたホームシアタープロジェクタはいつ登場するの?

このようにMTTのDLS技術は、光エネルギーを無駄にせず、黒はより黒く、明るい箇所はより明るく表現できるためにHDR映像にはおあつらえ向きの技術というわけである。

光源を複数個用意せず、単一光源でエリア駆動が出来てしまうのは画期的としかいいようがない。現在は、各種検証実験がしやすいことに配慮して、試作機ではレーザー光源を用いているが、これはDLS技術の活用にあたって必須事項ではないという。通常の水銀ランプやLED光源であっても、SLMに対して直交する入射角で平行光源として導光できればDLS技術の適用は可能だという。

ただ、MTTのDLS技術は、まだ開発途上段階ということもあり、直近でこのDLS技術を採用した民生機が出てくる予定はない。

現在は、開発費用が比較的潤沢に使える映画館などの業務用プロジェクタ向けの技術として開発が進められており、民生向けに降りてくるまでにはもうしばらく時間が掛かりそうだ。

今回のSIGGRAPH2015では、既存のデジタルシネマプロジェクタの映像に対して、HDR表現部分だけをオーバーラップ投射する形でのソリューションを展示、披露していた。映画館に設置されている業務用プロジェクタは高価なため、HDRコンテンツ投射のためにプロジェクタを丸ごと新しく置き換えられる映画館は少ない。であれば、リーズナブルな追加投資でHDR表示に対応出来るソリューションの方が現実的。MTTはビジネス戦略上、そう考えたわけである。

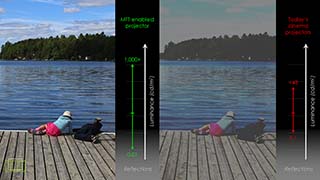

SIGGRAPH2015では、ほぼ同一出力の光源を用いた従来型プロジェクタとMTTの試作機とで、最明部の実測照度比較を行っていたが、その明るさの格差たるや約30倍。消費電力や光源の輝度スペックがほぼ同一で、最明部で約30倍の照度が得られるというのは、かなりのイノベーションと言うことが出来るだろう。

気になるDLS技術の実現コストなのだが、これについてはまだ技術開発段階と言うこともあり不明瞭だ。ただ、既存のプロジェクタアーキテクチャに対し、実質的には液晶パネル、反射型液晶パネルに相当するSLMを1つ追加するだけなので、それほどコスト増にはならない気もする。現在はGPGPUで実装しているSLMに表示する回折格子パターンの計算は、民生向けプロジェクタ製品にDLS技術を適用する際には、汎用GPUではなく専用プロセッサを開発して搭載する必要があり、この部分の実現にはそれなりのコストは掛かりそうではあるが。

いずれにせよ、将来性のある技術だけに、今後の展開が楽しみである。