第150回:CEATECにみた次世代映像技術

~後編:多視点裸眼3D、HMD、HUD、新レーザー技術など~

8日に閉幕したCEATEC JAPAN。会場で見つけたディスプレイや新技術についてレポートする。前編はこちら。

■ NICT、200インチの57視差対応フルHD裸眼立体視ディスプレイ

情報通信研究機構(NICT:National Institute of Information and Communications Technology)は、JVCケンウッドが共同開発した200インチの57視差対応の裸眼立体視ディスプレイを展示していた。

画面サイズは200インチ。画面寸法的には横約4.4m、縦約2.5mとなる。

裸眼立体視なので眼鏡を掛けずに立体像が知覚可能。その視野角は、画面中央から13.5度の範囲で、ここに57視差分が詰め込まれる。すなわち、視野角は広くはないものの、その代わりに横方向に異なる視差の映像を非常に高密度で詰め込んだ裸眼立体視ディスプレイということになる。

実際に見てみると、その範囲で異なる立体像が得られ、特に横方向に顔を少しずらしただけでも、視点位置の異なる立体像が得られることが分かる。

例えば画面に向かって飛び出すサメの映像では、正面からは鼻先がこちらに飛び出した映像に見えるが、横にずれるとサメの側面がよく見える立体像として見える。その側面と正面の間は無段階(と思えるくらい)に微妙に異なる視点からの映像(立体像)が用意されているので、まるで本当にそこにある立体物を見回しているような感覚が得られる。

|  |

| サメの映像デモ。視点位置を変えるとその方向からの立体像が見える。2つの横筋状の継ぎ目が見えるが、これは拡散板が縦辺90cmのものが製造限界のため。これは2012年までには改善予定だという | |

数値的なことをいうと、表示面から視聴位置5.5mの場所では22.8mm間隔で異なる視点位置からの映像が用意されている。人間の両目間の距離(65mm前後)に対し、異なる視点からの映像が2、3枚用意されている計算だ。57視差という表現よりも、この言い方のほうが本システムの立体像の高密度配置ぶりがイメージしやすいかも知れない。

しかも、各視点から得られる立体像の解像度はフルHD/1,920×1,080ドットだ。

さて、このシステムの実現方式だが、1各視点から見える1枚1枚の映像はそれぞれ個別のプロジェクタから投射されている。つまり、表示面の裏側には57台のプロジェクタが駆動されているということになる。

数十台のプロジェクタからの投射映像は垂直方向に拡散する拡散板で縦帯状に拡散される。その後段には集光効果のあるフレネルレンズ(平面状だが凹レンズや凸レンズの光学特性を発揮できる。今回のシステムでは凸レンズ的な特性を持つレンズを使用)が待ち構えており、これを視聴者が見ることになる。

縦方向の拡散光学系はなんのためかというと、縦方向の視野角確保のため。具体的には背の低い人も高い人も、同条件の裸眼立体視が出来るようにする対処だ。ただ、縦方向の視差は作り出されていないので、上下から見る位置を変えても見える映像は変わらない。

今回のCEATECの展示では57視点でのデモだった。2012年には、現在の13.5度の左右視野角を40度まで拡張し、デモを公開したいと述べていた。

|  |

| 表示面裏側のバックヤード風景。プロジェクタは135基見えるが、今回のCEATECでの展示では57基の稼動によるデモとなった | プロジェクタアレイの後ろには映像を出力するためのデバイス群が。太い蛇腹パイプはプロジェクタのエアーフロー用 |

なお、このシステムに使用されていたプロジェクタはJVCケンウッド(ビクター)のDLA-HD750がベースになっている。ただし、光源ユニットをRGB-LEDから成るLED光源に置き換えている。

超高圧水銀ランプにしていないのは、システム全体の消費電力や発熱量を抑える目的。消費電力や発熱量、寿命の面で確かにLEDは優位だ。しかし、LED光源はまだ輝度的には心許ない。

担当者によれば、そもそも複数プロジェクタからの投射映像をフレネルレンズで集光して表示するため、高い輝度は必要ないのだという。だからLED光源からの数十ルーメンの輝度で十分なのだそうだ。

では白色LEDではなく、RGB-LED光源が選択されたのはなぜか。これについては、ホワイトバランスや色調のキャリブレーションが行ないやすいためと説明されている。現在のシステムでは各プロジェクタがEthernetで接続されており、ホストコンピュータから各プロジェクタのRGB-LED光源の出力バランスを調整できる仕組みになっている。

これだけの大がかりなシステムなので民生向けの展開は考えておらず、業務用向けには提案していく予定。主な使用目的はデジタルサイネージ分野になるが、自動車メーカーや航空機メーカーなどのデザインプレビュー用途のディスプレイシステムとしても訴求していくようだ。その際には、もう少し小型化したシステムも提案していきたいとする。

|  |

| 左右に移動することで両眼視差だけでなく、運動視差も楽しめるのがこのシステムの魅力となっていた | |

■ ソニー 4Kプロジェクタ「VPL-VW1000ES」はなぜ4,096×2,160ドットなのか

|

| ソニーブース |

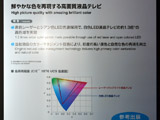

ソニーブースで大人気となっていたのは4K2Kリアル解像度のSXRD(Silicon X-tal Reflective Display)プロジェクタ「VPL-VW1000ES」のシアターデモであった。

実際に見てみると新開発の4K2K映像エンジンの効果もあって、確かに解像感が素晴らしい。比較的近い位置での視聴となったが、120インチに投射された映像にもかかわらず、ドットらしいドットが見えないというのが印象的であった。また、発色も素晴らしく、純色の鋭さもさることながら、色ダイナミックレンジの広さが凄かった。

12月下旬に168万円で発売予定となっているVPL-VW1000ES。既に、'11年モデルのソニーのSXRDプロジェクタは、本連載で扱った「VPL-VW30ES(実売37万円前後)」と、その上位の「VPL-VW95ES(66万4,650円)」があるので、VW1000ESと合わせると3ラインナップ構成。力の入れようが伝わってくる。

|  |  |

| リアル4K2K解像度のSXRDプロジェクタ「VPL-VW1000ES」 | ブース内シアターの様子。ここには入れた人はCEATEC来場者のうち、ごく僅かだった | |

この注目の製品。発表段階で幾つかの疑問があったのだが、今回の取材でクリアになった。まずはそうした疑問点の話題から取り上げていこう。

まず1つ目は解像度の問題。VW1000ESは、4K2Kリアル解像度のソニー独自の反射型液晶パネル「SXRD」を採用するが、解像度がフルHDの2×2の4倍に相当する3,840×2,160ドットではなく、4,096×2,160ドットになっている点だ。

今回のCEATECでも、東芝やシャープなどの4K2Kテレビの展示は3,840×2,160ドットのいわゆるQFHD(Quad Full HD)解像度を採用していた。これは現行のフルHD(1,920×1,080ドット)の縦横整数2倍ずつの解像度だ。

VW1000ESの4,096×2,160ドットは、DCI(Digital Cinema Initiatives)規格の4K2Kになり、アスペクト比17:9の画素比率になる。VW1000ESは高価とはいえ民生向け製品。現行では4,096×2,160ドットの映像コンテンツはなく、超解像処理などによる4K2Kアップコンバート表示を行なうのであれば、東芝やシャープが4K2Kテレビで採用していた3,840×2,160ドット解像度の方が扱いやすいはず。

筆者は、ソニーは業務用の4K2K SXRDプロジェクタ製品も手がけているので、4,096×2,160ドットのSXRDパネルを民生と業務用途で共有する狙いがあり、この解像度にしたのでは? と思っていたが、ソニー担当者は「そうではない」という。その理由はVW1000ESの狙いが「映画」だからだ。

VW1000ESで想定されるメイン映像コンテンツは映画だ。市販のDVDやBDの映画ソフトの多くは1.85:1のビスタサイズか、2.35:1のシネマスコープ(シネスコ)サイズで記録されている。16:9(1.78:1)の3,840×2,160ドットだと、1.85:1や2.35:1の映像は上下に太い未表示エリアができる。この問題はプロジェクタを使う多くの人が経験済みだろう。

それが17:9(1.89:1)の4,096×2,160ドットになると、1.85:1は左右に僅かに未表示領域ができるだけ、2.35:1は上下に僅かに未表示領域ができるだけですむ。パネルの利用効率がいいのだ。

|

| 投射レンズの状態をメモリー可能。ブロンズカラーのフィンはただの樹脂製でデザインギミックだ |

パネルの利用効率が良くても、結局、未表示領域が出来てしまう。スクリーン側の投射面積利用効率も同時に上げられなければ意味がない。そのため、VW1000ESでは「ピクチャー・ポジション」という機能を搭載。これは投射レンズのズームやシフトの状態をメモリできて、ボタン一発でそのメモリ状態を呼び出せる機能となっている。

この機能を活用し、16:9、1.85:1、2.35:1などの各アスペクトの映像ごとに、投射映像がスクリーンの最大面積を利用して投射されるようにレンズのズーム、シフト状態を記録しておけば、映像の解像度とスクリーン利用率の両方を共に最大の組み合わせで楽しめる。

16:9の映像表示時にも左右に未表示領域ができるし、4,096×2,160ドット全体がフル活用される機会は非常に少ない(ほとんどない)ことは事実だ。いうなれば、4,096×2,160ドットという解像度は「映画視聴のための贅沢スペック」だが、VW1000ESはそういうユーザー層へ向けた製品なのだ。

・なぜキセノンではなく水銀ランプなのか

ソニーは100万円超のハイエンドSXRDプロジェクタにはキセノンランプを採用してきた歴史がある。「QUALIA 004」(2003年)しかり、「VPL-VW100」(2005年)しかり、「VPL-VW200」(2007年)しかり、だ。

今回のVPL-VW1000ESは168万円。キセノンランプでないのはなぜかと疑問を持った人も少なくないはずだ。これに関しては「キセノンランプの優位性は、今はないに等しい」というのがソニーの結論だ。

|

| 光源ランプは天吊り状態のままユーザー交換が可能 |

超高圧水銀ランプ自体の色再現性の改善面での進化に加えて、今回採用する330Wの高出力な超高圧水銀ランプの場合、赤や青の出力を基準にして、水銀系ランプの特性である出力の強い緑をフィルタで減退させてしまっても2,000ルーメンの高輝度が取れるだけでなく、キセノンランプと"同等以上"の色再現性が得られているのだという。

「同等以上」となってしまっては、確かにキセノンランプの出る幕はない。もともとキセノンランプは同出力の水銀系ランプに比べて半分近く寿命は短いし、出力輝度の減退スピードも速く、価格も2倍近く高価だ。VW1000ESの交換ランプ「LMPH330」は52,500円となっており、VPL-VW100/200の交換キセノンランプ(400W)の103,950円のほぼ半額。ハイエンド機もランニングコストはだいぶ安価となったものだ。

スペック的なことをいうと、VW1000ESの最大輝度は2,000ルーメンで、この時にHDTV色域(sRGB相当)のカバー率100%を誇る。スペシャルモードであるDCI色域100%モード時にはDCI色域再現専用のカラーフィルタがメカニカル装着されるが、この時には1,400ルーメン相当の輝度になる。

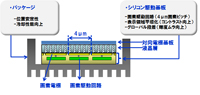

・新SXRDパネルの秘密

|

| 新開発の0.74型/4K SXRDデバイスの特徴 |

VW1000ESに採用されたSXRDパネルは解像度が向上しているだけでなく、パネル世代も新しくなっている。

VPL-VW9x世代やVPL-HWxx世代のフルHD解像度型のSXRDパネルは0.61型だったが、VW1000ESでは0.74型と大判化した。映像パネルが大判化すると、光学経路デザインも大型化するので、本体サイズも520×640×200mm(幅×奥行×高さ)とかなり大きくなった。

0.61型と0.74型では面積比では0.74型の方が約47%大きいが、解像度はフルHDから4K2Kで4倍増加している計算になる。

ただ、製造プロセスは微細化され、ドットピッチは0.61型の時が7μmだったのが0.74型で4μmとなり、画素面積比にして0.61型の時の約33%縮小している。計算すると確かに、これだとちゃんと0.74型に0.61型の時の4倍の画素数が収まる。開口率が「0.61型の時からほとんど変わらない約90%を維持」という点にも矛盾はない。画素間の格子筋の幅は0.2μm。

コントラスト比は動的絞り機構を組み合わせて100万:1を謳うが、この数値には、あまり意味はない。知りたいのはネイティブコントラスト比のスペック値だが、VW1000ESとしての値は非公表で、0.74型SXRDパネルのデバイスコントラスト比も非公開。ただし、従来型の0.61型のデバイスコントラスト比5,000:1よりは向上しているとのことだ。

|

| 新開発の4K SXRDデバイスの特徴 |

このデバイスコントラスト比の向上は、パネル製造におけるウェハの平坦化を推し進めた結果なしえたもの。反射型液晶パネルの場合、入射光を「反射させる」「反射させない」で階調を得るので、反射光を作り出すアルミパッド部分とこれを支える基板層、そして液晶を配向させる配向膜部分が平坦であればあるほどよい。今回の新SXRDでも、液晶分子や配向膜に関しての大きな革新はないが、平滑化と液晶層の厚みの均一化が大きく改善したことで、コントラスト性能が向上したのだ。

しばらくは従来型の0.61型のSXRDパネルも並行生産されるというが、将来的には新製造プロセスのフルHD解像度のSXRDパネルの製造にも取り組みたいとのことだった。そうなれば0.4型程度のフルHD解像度のSXRDパネルが実現でき、メインストリームクラスのプロジェクタの小型化/低価格化が期待できる。楽しみだ。

・VW1000ES搭載の映像エンジン

VW1000ESは、基本的には1,920×1,080ドットや、それ未満の映像を4K2K化して表示するのがメインの使い方になる。

その4K2K化映像エンジンには、VW1000ESのために新規に起こしたものを搭載。ただし、ベース技術はBRAVIA用の映像エンジン「X-Reality」とのこと。すなわち、X-Realityで採用しているオブジェクト型超解像技術やデータベース型複数枚超解像技術のアルゴリズムが採用されていると言うことだ。学習型アルゴリズムの拡張が行なわれていると言うが、4K2Kソースがほぼない状態では、何をどう学習するのかはよく分からない。

|  |

| 4K映像表示デバイス向けデータベース型超解像処理LSI | VW1000ESの超解像処理の流れ |

ただ、実際の映像を見た限りでは、違和感の少ない解像感増強が行なわれていたように思える。この4K2K超解像処理は、3D映像にも効くとのこと。今回のCEATECのデモでは4K2K化された3D映像のデモはなかったので、本連載で実機を取り扱う際には、3D画質にも注目したい。

・リアル4K2K映像コンテンツの表示方法

|

| 展示されていたVPL-VW1000ESは試作機だが、接続端子はほぼ確定 |

4K2Kソースの入力にはHDMI端子で対応し、東芝のREGZA 55X3のような4K2K入力用の別売りオプションは必要ないとしている。

VW1000ESのHDMI入力端子は3,840×2,160ドットは最大30Hzまで、4,096×2,160ドットは24Hzまでの入力に対応する。ただ、1本のHDMIで4K伝送できる機器は少なく、現行のPC向けグラフィックスカードでこの出力に対応したものもない。本機の発売に合わせて、米国のグラフィックスカードメーカーに対応の動きがあるという。Display PortやDual-Link DVIであれば、単一ケーブルでも4K/2K接続ができるが、VW1000ESには備えていない。

4K出力可能な機器としては、2012年初旬にPlayStation 3(PS3)用の4K2K写真コンテンツ伝送対応アプリがリリースされる予定だ。ただし、PS3のHDMI端子が幅広く4K2K出力に対応するようになるわけではないので注意したい。

HDMIを利用して出力するものの、HDMIの規格外の伝送方式で、4K2K映像を分割して送る独自形式になるそうだ。つまり、VW1000ESと組み合わせたときにだけ有効で、他社の4K2Kテレビでは表示できないようだ。東芝55X3などが対応してくれば面白いことになりそうなので、期待したい。

■ HMZ-T1スピード発売のワケ

|

| HMZ-T1の装着は専用バンドを付ければ頭に固定できる |

ソニーブースでVPL-VW1000ESに次いで人気が高かったのが3Dヘッドマウント・ディスプレイ(HMD)「HMZ-T1」だ。年初のラスベガスで開催された2011 International CESで試作品が公開され、その人気をうけて発売が決定した製品だ。

ブースに展示されていた“ほぼ製品版”のHMZ-T1を実際に見てみたが、CESで公開されていたものよりも、表示映像の平面性が向上していることにまず気が付いた。CES版では画面外周の辺が直線になっておらず、波打っていたのが、今回はそれがない。また、映像表示部と非表示部の境界に光漏れのようなものが見えることがあったが、製品版では漆黒の背景にほぼ完全な四辺形の映像が浮かび上がって見えている。その漆黒部の暗部の沈み込みもCES時よりも深い。CESで見た時も相当感動したものだが、製品版はさらに良くなっていた。

ソニーによれば、CESで高い評価を受けたあと、100名近い一般消費者に実際に見てもらい、マーケティングリサーチを行なったそうだ。その結果で手応えを感じた商品開発陣は一気に製品化へ向けて動き出したのだという。

商品開発陣は「絶対に話題になる」という確信はあったが、2007年の有機ELテレビ「XEL1」(実売20万円)のように一過性で終わってしまわないように、HMD製品ジャンルを認知してもらう事を心がけた。それが実勢価格6万円という価格設定だ。9月に行なわれた銀座、名古屋、大阪でのソニーストアでの先行体験会では長蛇の列ができた。ソニー担当者によれば、ソニーストアの各店で体験のための長い列ができたのは、開店以来初のことだったという。

・HMZ-T1はゲームプレイに使えるのか

|

| プロセッサユニット正面。正面側にHMD部を接続する |

HMZ-T1は、カタログやイメージ写真では、頭に被った映像表示ユニットだけがクローズアップされがちだが、実際には、プロセッサユニットと接続して利用する。

HMDユニット部とプロセッサユニットとの接続は専用ケーブルで接続を行なう。プロセッサユニットは、PS3のようなゲーム機や、Blu-rayレコーダ/プレーヤーなどAV機器とHDMIケーブルで接続する。入力はHDMI端子だけだ。

ただ、ユーザーはゲーム機やAV機器をいつもHMZ-T1で楽しみたいとは限らない。普段はテレビで楽しみたいと思っている人も多いはず。そこで、プロセッサユニットにはパススルー用のHDMI出力も用意し、テレビを接続しておけば、HMZ-T1の電源を入れない限りは映像をテレビ側で楽しめる。これはなかなか嬉しい配慮だ。

ソニーのマーケティングリサーチによれば、HMZ-T1をゲーム用途に活用したいという人も多いことが分かったため、表示遅延には気を配っているとのこと。ただ、表示遅延の公称値は非公開。有機EL画素自体の応答速度は0.01msという公称値を公開している。

ゲームユーザーはもちろん、オールインワン型ホームシアター装置としての期待感も大きいため、コストが掛かるのを承知で、CES展示時から組み込んでいた5.1chサラウンドサウンド機能もそのまま製品版のHMZ-T1にも搭載したという。

基本的に取り扱う映像がHDMI経由のものという前提のため、映像エンジン部分はシンプル。多ビット階調補正機能の「スーパービットマッピング for VIDEO」(SBMV)は搭載されているが、高度なノイズ低減機能や超解像技術のような「X-Reality」系の高画質化機能は搭載しない。

・「20m先に750インチ」は本当か

採用されている有機ELパネルは0.7型サイズで解像度は1,280×720ドット。これが左右の目にそれぞれ割り当てられ、3D表示が実現される。1枚のディスプレイパネルに細工をして左右の目に振り分けるのではなく、それぞれの目に専用の映像パネルを割り当てて見せるため、原理的にクロストークが起こりえない。ある意味究極の3Dディスプレイ装置と言うことが出来るだろう。

実は、HMZ-T1に採用されている有機ELパネルはソニーの一眼デジカメαシリーズで採用されている0.5型有機ELパネルと同世代のものだという。αシリーズのものはXGA解像度だが、この世代のパネルを16:9アスペクト比にし、チューニングと最適化を行なったものを採用している。

|

| グランツーリスモ5を立体視でプレイ中の様子 |

フルカラーは液晶テレビなどと同じく、RGBサブピクセルによって再現されるので、視力が良いとサブピクセルの分離感は見えるかもしれない。実際、1ピクセルでフルカラー表現がなされるプロジェクターの画素表示とは見え方の質感が異なる。

カタログに記載される「20m先に750インチの大画面があるように見える」という文句だが、これは、実際に約20m先の遠方に焦点距離を置いた光学設計を行なって実現したそうで、「嘘偽りはない」とソニー関係者は自信を見せていた。眼球の水晶体も遠方を見る用に焦点を合わせる必要があるため、近眼の人は眼鏡を外していると見えにくいという。

画角スペックは45度なので「焦点距離20m×画角45度」の条件から「750インチ大画面」という画面サイズが出てくるのだ。

なぜ「1.8m先に60インチ画面」とか「3m先に120インチ画面」でないのか。焦点距離を20mにしたのはなぜか。こうした疑問が出てくるわけだが、これについて、ソニー担当者はこう答える。

「まず、1.8m先に60インチ画面ならば3Dテレビを購入すれば実体験が可能で、3m先に120インチ画面はプロジェクタでホームシアターを構築すれば実現できる。しかし、一般家庭の屋内で20m先に画面を設置して見るという機会はほぼない。バーチャルで大画面にするのであれば、現実では実現しにくい状況を実践した方が価値は高まる。だから、そうした設計にした」

よく、読書や勉強をし続けたり、パソコンの画面を見続けて目が疲労した際には「遠くを見たほうが目に良い」と言われたりするが、20m先を見ていることになるHMZ-T1を被れば眼精疲労回復に役立つのだろうか?

■ デジタル双眼鏡「DEV-3」。操作は気持ちいいが、「見る」画質に課題?

|

| DEV-3。側面のHDMI端子は出力専用 |

もう一つソニーブースで人気が高かったのは録画機能付きデジタル双眼鏡「DEV-3」だ。

一般的な光学メカだけの双眼鏡とは違い、DEV-3は、ソニーのビデオカメラ技術を組み合わせたデジタル双眼鏡であるため、10倍ズーム、オートフォーカス、手ぶれ補正が効くようになっている。実際に使用してみると分かるが、普通の双眼鏡では、ズーム倍率を上げたときに、どこを見ているのかわからなくなるほど、映像がボケボケ、揺れ揺れになるが、DEV-3の場合はほとんど揺れずスピーディにフォーカスもスっと合う。この使用感には「異次元の気持ちよさ」がある。

|  |  |

| 中央のダイヤルで眼幅調整が可能 | 録画機能にも対応 | 上部のシューブラケットには外部モニター「CLM-V55」や外部マイク「ECM-CG50」などが接続可能 |

録画は3Dで1080i/60Hz、2Dで1080p/60Hz。この録画機能に関してはソニーはビデオカメラ製品での実績があるので心配はいらないだろう。

気になるのは、見た時の画質。双眼鏡はそもそもリアルタイムに見る用途の方が主体なので、こちらの性能も重視されるべきだ。

実際に実機を見た感じでは、この「見る画質」には、少々課題があると感じた。

双眼鏡という製品性格上、覗き込んで見える映像に対し、視線を右往左往させて見ることになる。DEV-3では、こうした見方をすると、その知覚映像が、単板DLPプロジェクタのようなカラーブレーキングを生じるのだ。もし、見る機会があれば、映像を見ながら視線を動かすか、あるいはDEV-3を覗き込みながら目を回してみるといい。虹のような模様が見えるはずだ。

DEV-3の電子ビューファインダー(EVF)は液晶パネルを採用しているが、この視覚特性は、このEVF特有のものなのだろうか。ソニー関係者に聞いてみると、確かにそうした現象は確認されているという。製品発売に当たって、この現象を解消できるかどうかは不明だという。ちょっと不安の残る要素ではある。

なお、EVFの解像度は「122.7万ドット」とカタログに記載されているが、これはRGBサブピクセルをカウントした解像度で、フルカラー画素数でいうと852×480画素でSD解像度だ。

個人的には、DEV-3は、もう少し「見る」方のスペックと品質を上げた方が良いのではないかと感じた。HMZ-T1に採用されていたHD解像度の有機ELパネルをEVFに採用すれば究極だと思うのだが、どうだろうか。

|  |

| 見た目ほど重くはないDEV-3。全てのメニュー操作をEVF上でやらなければならないのがちょっと面倒か。 | |

■ 三菱電機、レーザー光源プロジェクタやハイブリッド光源テレビ

超高圧水銀ランプが進化し、キセノンランプが役割を終えつつあるように見える中、新しい投射系映像機器向けの光源デバイスが台頭してきた。それがレーザー光源だ。

今年のCEATECでは、三菱電機が、光源にレーザー光を採用したプロトタイプのプロジェクタ製品を展示していたのだ。

レーザー光源プロジェクタといえば、カシオが製品を発売しているが、今回三菱が発表したものは、その実現アプローチが、カシオのものとは少し異なっている。詳しく解説しよう。

まず、今回展示されたレーザー光源プロジェクタは、型式番非公開の三菱製のWXGA解像度のDLPプロジェクタをベースにしている。これを改造する形でレーザー光源に対応させたものであり、今回展示されたものは、あくまで技術開発のためのプロトタイプ。直近で、何かが製品化されるわけではないのだ。

光源に使用しているレーザーは3つ。1つは赤色(R)を取り出すための赤色レーザー、2つ目は青色(B)を取り出すための青色レーザーだ。RレーザーとBレーザーはいずれも固体レーザーになる。

問題は緑色(G)のレーザーだ。カシオのソリューションでも緑色は青色レーザーから色変換を行なって緑色を取り出していたが、緑色レーザーの生成はなかなか面倒なのだ。

三菱のソリューションでは、赤外線の固体レーザーで赤外線レーザーを発信して、これを波長変移を行なわせるSHGデバイス(Second harmonic generation)に通して、赤外光の半分の波長を取り出して緑色レーザーを生成している。

既発売のレーザー光源リアプロジェクションテレビ「LASERVUE」シリーズの量産化が追い風となり、SHGデバイスの価格が下がり、こうした導波路SHGレーザーの応用ソリューションがやりやすくなったとのこと。

|  |

| ブース内の投射デモは純色の鋭さをアピールするものが主体であった | |

今回の展示では、レーザー光源はボックス型のユニットに押し込められており、プロジェクタ部とは別体型となっていた。プロジェクタユニットへのレーザー光の伝送には光ファイバが用いられている。なお、RGBの各3原色レーザー光はそれぞれ分離されたままの状態で個別の光ファイバーでプロジェクタ部へ伝送されている。

映像パネルであるDMDチップにレーザー光を照射する直前段階で、位相と波長が揃った収束光であるレーザー光を拡散光学系に通している。拡散光学系を通ったレーザー光は、理想に近い線光源となり、DMDチップに垂直に入射する。

展示機では、輝度出力は3,000ルーメン程度に抑えられているとのことだが、システム的には最大6,000ルーメン程度までの輝度は取り出せるとのこと。なお、展示会場に掲げられていたポスターパネルの「最大6万ルーメン」は一桁間違えた記載らしい。

開発実験用ということもあって消費電力は最大輝度の6,000ルーメンを取り出した時には、1,000W以上になるが、光電変換率は超高圧水銀ランプやLEDに劣る物ではないので、レーザーだからと言って別段消費電力が高いわけでもない。

寿命は超高圧水銀ランプの10倍ほど長寿命だが、それでも寿命はある。寿命がきた場合には、RGBの各レーザー光源モジュール単位での交換が想定されるとのことであった。

三菱電機はホームシアター、業務用の両方のプロジェクタ事業を行なっているが、このレーザー光源プロジェクタは、将来、どのように実際の製品に展開していくのだろうか?

担当者によれば、まず「直近ではホームシアター用途はあり得ない」という。なんとも残念な話だが、それはレーザー光にまつわる安全基準からくる制約のため。

ここまで高出力なレーザー光を、直視する可能性のあるフロントプロジェクタ製品に採用した場合、民生向けには販売できないというのだ。これについては、業界団体と連携して規制緩和を働きかけたいとのことであった。このため、当面はレーザー光源は業務用プロジェクタに採用されていくロードマップが敷かれるようだ。

現在は、別体型になっているレーザー光源ユニットだが、これは実際の製品段階では小型化して内蔵する意向だ。しかし、業務用であればあえてプロジェクタ部と分けた別体型のままとし、受注時に、必要な輝度出力に合わせたレーザー光源ユニットを提供する、というようなBTOプランもあり得るという。

例えば、小ホール向けの3,000ルーメンならば小型ボックスのレーザー光源ユニットになるが、大ホール向けの20,000ルーメンならば大型ボックスのレーザー光源ユニットを組み合わせられるというイメージだ。

担当者によれば、レーザー光の場合、同一出力のレーザーを重ね合わせて利用するだけで、簡単に整数倍の輝度が得られるため(超高圧水銀ランプのようなガスランプではそうはいかない)、そうしたスケーラビリティは、業務用の場合ならば歓迎されるというのだ。

|

| 理想的な線光源の効果で迷光が少ないためか、黒の沈み込みも良好であった |

とはいえ、ぜひとも、民生向けにも、こうしたレーザープロジェクタ製品が早く出てくることを期待したい。余談だが、ソニーもプロジェクタ用レーザー光源モジュールの開発成功を報告している。

気になる画質だが、投射されていたのがレーザー光の純色をアピールするための素材映像だったこともあり、やや過剰なまでの原色表現が目立つものとなっていた。ただ、純色の鋭さは凄まじく、明らかに水銀系ランプとは異質な深い発色がなされていた。担当者によれば、理論上は、自然界の物体色はほぼ再現可能だとのこと。

・赤レーザーとシアンLEDによるハイブリッド光源を用いた液晶テレビ

|

| 75インチの単板式DLPエンジン内蔵のレーザーリアプロテレビ「75-LT1」 |

三菱ブースでは、この他、レーザー光源を使ったリアプロテレビ「LASERVUE」の最新製品の展示を行なっていたが、筆者が注目したのは、レーザーとLEDの両方をバックライトに用いたハイブリッドバックライト技術を用いた液晶テレビのプロトタイプだ。

これは、白色LEDの一番出力の弱い赤色光を、赤色の半導体レーザーで肩代わりするテクノロジーになる。

赤色をレーザーで賄うので、LEDの方は赤の発色が必要でなくなる。そこで今回の試作システムでは、白色光を構成するのに赤を除いた必要な色であるシアン(水色)色をLED光源で賄う仕組みとしていた。シアンLEDは青色LEDに緑色蛍光体を組み合わせた特注品だという。

試作システムでは、バックライトシステムとしては左右に光源ユニットを配したエッジ導光型のデザインとなっていた。

|  |  |

| 「レーザーバックライト液晶テレビ」の展示。実際は「シアンLED×赤色レーザー」によるハイブリッドバックライトシステムだ。ブースでは赤色の発色を強調したデモ映像を披露 | ||

赤色の光源は前述したように半導体レーザーによる発光となるので収束光だ。拡散発光するシアンLEDとはそのままで混ざらない。そこで、赤色レーザーの光は一度、拡散光学系で拡散光に変換され、その後シアンLEDのシアン色の光と混ぜ合わされる。こうして白色となった光を導光板で液晶パネルの背面側に導いて、液晶パネルに白色光をあてているのだ。

この拡散光学系や混色光学系がやや特殊となるため、発光モジュールとしては白色LED単体で構成されるものよりはサイズが大きくなっているが、一般的な液晶テレビと比較して厚くなるというわけでもない。ただし、三菱の担当者は、「薄さ1cm未満の極薄型液晶テレビには向かないかも」と述べていた。また、同様の問題と、コスト的な問題から、このハイブリッド光源システムを直下型バックライトシステムに応用するのも難しいようだ。

|

| 75インチの単板式DLPエンジン内蔵のレーザーリアプロテレビ「75-LT1」 |

消費電力、発熱量に関しては、同等輝度を得ることを前提にした場合は、LEDバックライトシステムとほぼ同等となっている。

そもそもの開発のスタートは、各社から白色LEDバックライトテレビの製品が数多く出されたころ、三菱の研究開発陣が、白色LEDの赤の伸びの弱さに頭を悩ませていたことがきっかけだったという。他社と同じレベルの画質は出せても、それを大きく超えるには何らかのブレークスルーが必要と考え、既にレーザーリアプロテレビを手がけてきた技術的アドバンテージを活かし、開発に踏み切ったのだ。

現在、赤以外の光もレーザーで実現できるのか検討が行なわれているというが、現実的には、今回の「赤レーザー+シアンLED」ソリューションが最適である、という見方であった。

現状でNTSC色域130%の色再現性があり、x.v.colorなどの再現性も白色LEDベースの液晶テレビと比較して各段に優秀だ。比較的、完成度も高いため、三菱電機の自社製液晶テレビ製品への採用のあと、バックライトシステムモジュールとして外販も検討しているのだとか。

■ パイオニアの「AR HUD」が、焦点距離依存なしで映像を投射できる理由

|

| パイオニアAR HUDの解説 |

テレビ事業から撤退しているパイオニアだが、今回のCEATECではユニークな映像機器を展示していた。それが「AR HUDディスプレイ」と名付けられたものだ。

HUDとは「ヘッド・アップ・ディスプレイ」の略で、主に、現実世界の視界にCGなどの情報を映し出すためのディスプレイ装置をいう。ARは最近の流行語にもなりつつある「拡張現実」(Augmented Reality)のことだ。

パイオニアは今年、カーナビの最上位モデルのサイバーナビシリーズにおいてカメラで撮影した実写情景にルート案内CGを合成表示するARナビ対応製品を発売したが、今回の展示では、実際の現実視界にHUDを用いてAR的なルート案内を合成する展示を行なっている。

ブースでは、車を模した運転席風の椅子に被験者が腰掛けて体験するようなシミュレータ型の体験デモを設置。アメリカ市街地をドライブしている情景の実写映像を大型のプラズマモニタに表示して現実世界の視界に見立て、座席位置の被験者が、これをAR HUD越しに見ることで現実視界とARグラフィックスが合成されて見える、という体験ができるようになっていた。

|  |  |

| AR HUDの本体。スクリーン部はただの透明ガラス | AR HUD体験の様子 | |

このAR HUDだが、実は、この映像生成を行なっているのは小型のレーザープロジェクタ。AR HUDの映像表示のための根幹技術となっているのはMicrovisionのMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)ベースのレーザープロジェクション技術だ。

これは入射させたレーザー光を、MEMSで構成したガルバノスキャナ(回転するミラーでレーザーを反射させてスキャンさせる仕組み)でラスタースキャンを行なって映像を描画する仕組みになる。筆者は、Microvisionのこの技術について、2009年のCESで取材しているので、興味がある人はそちらを参照して欲しい。

このMicrovisionの持つレーザープロジェクション技術を用い、パイオニアと共同で開発したのが今回のAR HUDなのである。

レーザープロジェクションユニット自体の解像度は848×480ドット。輝度は約10ルーメンになる。「10ルーメンは暗い」という印象があるかもしれないが、それほど長い投射距離を想定した物ではないので、これで十分なのだ。また、レーザー光のような位相の揃った光(色)を見ると、約1.5倍程度までの強い明るさに知覚されるという「ヘルムホルツ=コールラウシュ効果」(Helmholtz kohlrausch Effect)があるため、実感輝度は、10ルーメンというスペック値よりもだいぶ明るく感じられる。

AR HUDでは、このレーザープロジェクションユニットの表示解像度の全ては用いず、この中の780×260ドット(アスペクト比3:1)の表示領域だけを使用して投射する仕様になっていると言う。

AR HUDは、現実世界側の情景を完全に透過させて運転手に見せる必要があるため、ARグラフィックス表示用の表示面は半透過スクリーンではなく、板ガラスが採用されていた。つまり、運転手は、板ガラスに映る鏡面反射像を見ることになる。

実際に、デモを筆者も体験してみたが、確かに表示映像は、現実世界側の情景に邪魔にならず、それでいて明るく見えていた。

体験して面白かったのは、目の焦点を、近くにやっても遠くにやっても、ARグラフィックス表示されているルート案内がぼけずにちゃんと見える点だ。パイオニアの説明では「1.5m先に19インチ画面が見える」となっていたが、実際には、そうした固定スペックではない見え方をするのだ。

|  |  |

| 実際の体験時の視界。奥のプラズマディスプレイに映っているドライブ風景が現実視界という設定。手前に映っている緑色のルート案内がAR HUDの映像 | ||

|

| 焦点距離に依存しないAR表示 |

実は、この目の焦点距離によらず安定したAR映像が見える特性は、レーザー光によるスキャン描画が効いているためだ。

レーザープロジェクションユニットにはフォーカスレンズがないのだが、これは手抜きではない。不要なのだ。

レーザー光は照射距離が長くなってもほとんどそのビーム径が拡大しない。だから、ガラス板に映っているレーザー光のスキャングラフィックスの鏡像は、目の焦点距離に、それほど関係なく鮮明に見えるのだ。なかなか巧いやり口である。

|

| レーザープロジェクションユニットおよび、レーザー光源モジュールは外販を計画中 |

このAR HUD、かなりユニークかつ奇抜な製品だが、実は、ただの技術コンセプト展示ではなく、パイオニアとしては、これを汎用車載向けディスプレイ装置として2012年に単体発売する計画だという(価格は未定)。

AR HUDはBluetoothデバイスとして機能するよう設計されており、ホスト機器とはBluetooth接続することになる。主な接続先としては、スマートフォンが想定されており、発売当初は、今年からパイオニアとNTTドコモが協業でサービスを開始した「ドライブネット」用の外部ディスプレイ装置としての使い方がメインとなるようだ。来年以降のサイバーナビのARナビ対応モデルでは、これを外部ディスプレイとして利用出来るフィーチャーを盛り込んでくることだろう。

なお、AR HUDとホスト機器との接続に用いられるBluetooth接続プロファイルはSerial Port Profile (SPP)になり、スマートフォンからAR HUDに描画コマンドを送るようなイメージになる。具体的には、地名などの文字情報、矢印のようなルート案内記号のようなものを描くためのコマンド伝送をAR HUDに行なうということになる。この方式だと、動画のような連続した生フレームの表示には向いていないことになる。

|

| AR HUDでは、レーザープロジェクションユニットの848×480ドット解像度の約半分を未表示にしていたが、全てを有効活用する使い方も出てくるだろう |

いわばAR HUDには、描画エンジンが搭載される事になるわけで、コスト的にはHDMIによる有線接続にして、AR HUDはただの映像機器に徹した方がいいはずだが、商品の性格上、運転中の視界の邪魔になるコンテンツを表示しないための、「あえての対処」らしい。

さて、パイオニアとしては、このレーザープロジェクションユニットおよび、レーザー光源モジュールの外販も計画しているという。

かつてはプラズマディスプレイ技術で名を馳せたパイオニアは、今、レーザーとAR技術の先駆者になろうとしている。

(2011年 10月 14日)