西田宗千佳のRandomTracking

第639回

シャープが200g以下のXRデバイスを開発。「Xrostella VR1」とはなにか

2025年10月31日 10:00

10月31日、シャープは新しいVR用ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を発表した。

ブランド名は「Xrostella」。VR用HMDは同ブランド最初の製品であり、「Xrostella VR1」の名称となる。

製品は11月下旬より、個人向けとしてはGREEN FUNDINGでクラウドファンディングの形で販売申し込みがスタートする。

申し込み時期などによって価格は変わるが、専用コントローラーとセットで15万円程度を予定している。

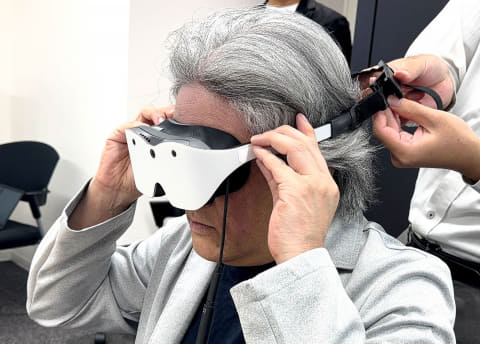

このHMDを短時間であるが体験できたので、製品の狙いと使い勝手を紹介していこう。

試作型を引き継いで200g以下の軽量HMDを開発

シャープは数年前より、自社の強みを活かせるVR用HMDの開発を進めていた。

その過程が最初に公開されたのは2023年1月のこと。このタイミングで筆者も、試作デバイスの狙いなどについて記事化している。

Xrostella VR1はこの試作HMDの流れを汲むものだ。デザイン的には少し似ている部分が残っている。

「軽いHMD」という狙いはそのままだが、製品化に向けてスペックや用途を明確なものになっている。

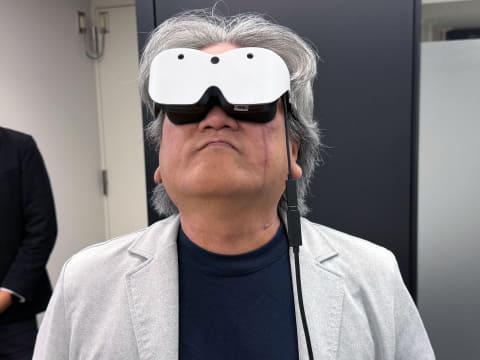

Xrostella VR1は軽いことが特徴だ。

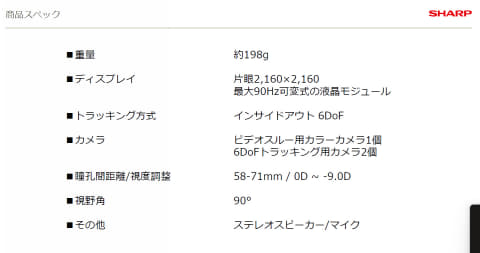

重量は約198g。メガネ型で「かける」こともできるが、バンドも併用可能。バンドはあえて「自由に色々なものが使えるように」(シャープ開発者)してある。

200gというのは、HMDとしてはかなり軽い製品だ。Meta Quest 3が約515g、Apple Vision Proが750gから800g(デュアルニットバンド使用時)なので大きな差がある。

軽いHMDを狙うため、PCと接続しての利用を前提としており、バッテリーは搭載していない。

ただ、本体のみとして軽くする、というアプローチは1つのトレンドではある。

Shiftallの「MeganeX 8K Mark II」も接続必須の形態で約179g。Bigscreenの「Bigscreen Beyond 2」も同様の形態で107gとなっている。200g以下というのは十分に軽いが、他の製品はもっと軽くはなっているわけだ。

その中で、他社との違いは「手軽さ」になっている。

他社の製品は、自分の位置や向きを把握する「ポジショントラッキング」技術として、室内にレーザー測距のためのベースステーションを複数配置する。正確なポジショントラッキングとHMDの軽量さを両立できるが、ベースステーションを室内に配置するのはなかなか大変だし、ベースステーションのない場所では使えない、という制約もある。

Xrostella VR1は、Meta Questなどと同じく、内蔵のイメージセンサーで位置を把握する「インサイドアウド」という方式を使っている。ベースステーションは不要で、非常に手軽だ。

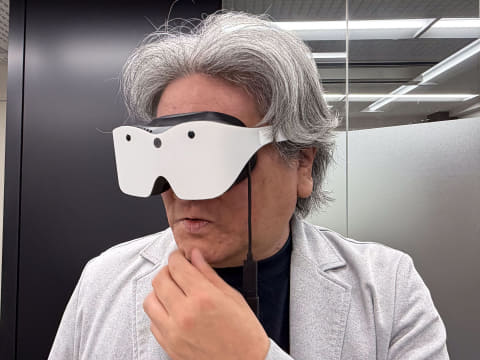

正面についた2つのイメージセンサーで位置を把握するため、多数のイメージセンサーを併用するMeta Quest 3やVision Proに比べると認識精度に限界はあるものの、シンプルさという点では正しい選択だろう。

専用のコントローラーもイメージセンサーで認識する形だ。専用コントローラーはリングがついた形状で、過去のMeta Quest用のものに似ている。これは「あえて似せた」とのこと。ボタンなどを大きく変えると、シャープ以外のアプリ開発者の対応や操作変更が多くなり、プラスではないからである。

PCとのケーブル接続が前提だがスマホでも使える

PC接続を前提としているので、アプリとしてはPC上で動作するSteam VRで動くものが対象になる。

インターフェースはUSB Type-C。有線での接続が前提だ。映像としてはDisplay Port Altモードでの接続となっている。

Display Port Altモードを使っているので、スマートフォンとの接続もできる。

ただし現状、メインの用途はPC接続での利用。そのため、スマホとの連携では「スマホアプリとしてVRアプリを用意する」のではなく、Display Port Altモードで表示されるスマホの画面を映す、サングラス型ディスプレイと同じような使い方になる。もちろん、左右の目に別々の映像を表示して立体視をする、という使い方も可能だ。

解像度は片眼2160×2160ドットで、Meta Quest 3(2064×2208ドット)とほぼ同程度。視野角は90度だから、Vision Proと同じくらい。若干狭いが、HMDとしては十分な値と言える。

画質は関連製品の中では「まあまあ」というところで、最高ではない。しかし、価格や軽さを考えると悪くないバランスではないだろうか。

本体中央にはカラーのカメラが搭載されており、Mixed Reality向けに使える。ただし位置付けとしては、「PC用アプリで必要がある時に使う」というもので、Meta Quest 3やVision ProのようにMixed Realityでの利用が基本になっているわけではないし、現実空間が立体視できるわけでもない。

ビジネスや個人向けに広がる「軽量製品」の波

こうした特性を選んだ理由は、コンシューマ向けとビジネス向けの両面に狙いがある。

シャープはこのHMDを、主にビジネス市場向けに販売する。

HMDやその用途、というとコンシューマ向けを思い浮かべ、さらにはメタバース的なコミュニケーション用途を想像しがちだ。

たしかにそうした領域ではマスのものにまで拡大していない。「VRは失速」「メタバースで巨大損失」といった新聞記事が目立つし、そういうイメージを持つ人も多いかもしれない。

だが現実には、企業向けの研修やエンターテインメント施設での利用向けに、VR用HMDのニーズは拡大している。そのための開発案件も堅調、と関係者からは聞いている。

そうしたニーズの場合、「単価が安いこと」「軽量であること」に加え、「視力補正が容易なこと」「パッドなどのメンテナンスが簡単なこと」も重要になる。

Xrostella VR1はパッド部が容易に外れて、交換がしやすい。視力については近視のみであるものの、ダイヤル式の調整で-9.0Dまで補正が可能。専用の補正レンズを可能な限り使わない構造になっている。

これは、企業で多数の人で併用したり、エンターテイメント施設で入れ替わり立ち替わり使うような場合、対応がしやすいという特徴を持っている。

それらの用途でHMDを使う場合、現実的にはPC接続で使うことが多いという事情もあり、「軽量でバッテリーや高度な演算機能は搭載しない」という判断につながっている。

個人向けとしては、「映像を楽しむ」「ゲームを楽しむ」「VRChatでコミュニケーションを楽しむ」という用途があり、特に最後の「VRChat向け」が突出したニーズを持っている。VRChatをする際に「軽くて長時間使える」「つけたまま眠れる」などのニーズを考えると、重厚でないものが求められる部分が大きい。

その上で、他社は「画質重視で高価格」「属人性重視・フィット感重視」の方向であり、Xrostella VR1と狙いが異なる。

冒頭で述べたように、個人向けにはクラウドファンディングからスタートするが、「ニーズの確認」「ネット上でのプロモーション効果」を考えると妥当な選択かと思う。

非常に地に足のついたプロダクトであり、ある意味派手さはない。

しかし、HMDが社会の中で広く使われていく上では、「一体型の高性能HMD以外の選択肢」も必要になる。Siftallなどは先に特化戦略を進めていたわけだが、シャープも同様に、自社HMDを「プラットフォームではなくツールとして売る」選択をしたことになる。