小寺信良の週刊 Electric Zooma!

第1173回

LUMIX初の8Kモデル、「S1R II」を試す

2025年5月14日 09:40

8Kでは後発となったLUMIX

写真の場合は画素数に決まりのフォーマットというものがないので、割と自由に考えればいいのだが、動画の場合は一応放送フォーマットに当てはめればHD、4K、8Kといった段階があるため、ある程度そこが目標値となる。

4K以上8K未満の画素数を持つカメラの場合、独自フォーマットの5.6Kとか6Kといった解像度のカメラも存在するが、それは縮小処理して4Kの解像感を上げたり、あるいは自由にクロップを行なって4Kに切り出すためといった用途であり、基本的には4Kコンテンツを作るためのカメラということになる。

今朝LUMIXの新モデル、「S1 II」と「S1 IIE」が発表されたところだが、本日取り上げる「S1R II」は、今年3月下旬より発売が開始されたLUMIXシリーズ初の8Kカメラである。これでS1系のMark IIが3モデル出揃ったことになるわけだが、まずは最初に出たS1R IIから見ておこうというわけである。市場想定価格はボディが475,000円前後、「S 24-105mm F4 MACRO O.I.S」が付属するレンズキットが594,000円前後となっている。

これまで8Kの動画撮影が可能なカメラには、ソニーα1、ニコンZ9/Z8、キヤノンEOS R5などがあるが、ほぼ2020年から21年には出揃っている。2016年前後の4K化時代、ほとんどのカメラを一気に4K化したのはパナソニックが一番早かった。またフルサイズ6K化も早かった。そんなパナソニックの8K化が一番遅れたのは、意外なところだ。

とはいえパナソニックが様子見していた気持ちはわかる。4Kの時はテレビも4K、BSでは4K放送が標準となったことで、総合メーカーとしては4Kの旗振りをするのは当然であった。一方8Kはテレビやプロジェクタは特殊モデルという位置づけで、8K放送も瀕死状態では、8Kコンテンツを作るカメラのニーズがない。

ただ8Kセンサーを使えば1/4にクロップしてもまだ4K解像度が確保できるなど、4Kコンテンツ制作にもメリットがある。S1R IIは、その手の機能を詰め込んだ8Kカメラとして登場してきた。

LUMIXシリーズとしては初となる8Kカメラの実力を、さっそく試してみよう。

S1シリーズながらS5サイズのボディ

まずは今回S1シリーズがたくさん出てので、流れをまとめておこう。パナソニックがフルサイズミラーレスに参入したのが2019年のことだが、この時に登場したのが、「S1」と「S1R」の2モデルだった。S1RはS1の上位モデルという位置づけで、動画撮影に強いのはS1という棲み分けであった。

その半年後には早くも、6K動画撮影を可能にした「S1H」が登場している。また同時期に価格を抑えたフルサイズ4K機「S5」をリリースし、2024年にはフラットボディのS9を登場させている。

今回のS1R IIは、初代フルサイズ機の上位モデルであったS1RのMarkIIということで、8K化に至ったということだろう。一方S1のMarkIIとして、S1 IIと S1 IIEの2モデルが出たわけだ。ちなみにS5は2023年にMarkIIが登場している。S9は初号機が昨年発売なので、まだMarkIIには早い。

S1R IIは8K機であるものの、ボディサイズとしてはむしろ初代S1Rよりも数ミリ単位だが小さくなっている。重量もS1Rはボディのみで1kg超えていたが、S1R IIはボディのみで795gとかなり軽量化されており、どちらかと言えばS5 IIのボディの方がサイズおよび重量は近い。

センサーは総画素数約4,590万画素、有効画素数約4,430万画素の裏面照射型CMOS8Kセンサーで、5軸ボディ内手ブレ補正を備えている。AFは像面位相差779点/空間認識AF(DFD)+コントラスト315点で、高画素化しながらAF性能はS5 II搭載センサーと同じだ。

軍艦部にはビューファインダを挟む形でモードダイヤルと連写ダイヤルがあり、連写ダイヤルの根本に写真・動画・スロー&クイックの切り替えスイッチがある。Recボタンは上部にあるほか、動画モードではシャッターボタンでも録画できる。また前面にもRecボタンがある。

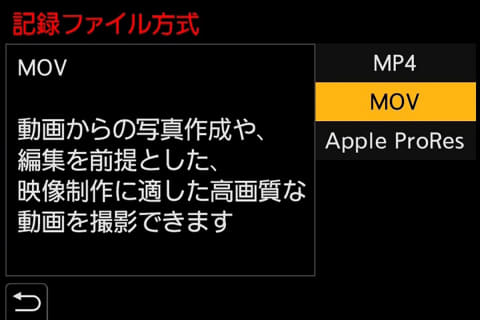

撮影可能な動画フォーマットは異様に多く、別途PDFで公開されている。まずファイル形式としてMOV、MP4、Apple ProResの3タイプがあり、サンプリングビット数として422/10bit、420/10bit、420/8bitの3タイプがあり、圧縮形式にLongGOPとIntraがある。それに解像度とフレームレートのバリエーションが掛け算されるという格好だ。

とても全部は掲載できないので、本機のポイントであるMOVでの8K収録モードのみまとめておく。

| モード | 解像度 | アスペクト比 | サンプリング/ビット数 | フレームレート |

| 8.1K | 8,128×4,288 | 17:9 | 420/10bit | 23.98/24/29.97 |

| 8K | 7,680×4,320 | 16:9 | 420/10bit | 23.98/24/29.97 |

MP4でも8Kは撮影できるが、8.1Kでは撮影できない。またProResでは8K収録できず、最高で5.8Kからとなる。

液晶モニターはアスペクト比3:2、3.0型約184万ドット静電容量方式タッチパネルで、横出しのバリアングルと、上下方向のチルト機構の両方がハイブリッドになっている。

記録系はCFexpress Type BとSDカードのデュアルスロットになっている。SDカードはV90クラスのカードであれば600Mbpsまで撮れるが、それ以上のビットレートの場合はCFexpressカードが必要になる。またUSBーC経由の外部SSD記録にも対応している。MP4やMOVならSDカードでも撮れるが、ProRes撮影の場合はCFexpressやSSDが必要になると考えておけばいいだろう。バッテリーはDMW-BLK22で、S5やS9で採用されてものと同タイプとなった。

8K動画の実力

ではさっそく撮影してみよう。今回使用したレンズは、これも新発売となる「LUMIX S 24-60mm F2.8」を中心に、一部「LUMIX S PRO 50mm F1.4」を使用している。

まずは手ブレ補正だが、Sシリーズはボディ内手ブレ補正を標準としており、光学補正を搭載しないレンズでも物理補正が効くようになっている。加えて電子補正では、あらたにクロップレス補正を加え、標準と強の3段階となった。また手ブレ補正ブーストは、手持ちでフィックス動画を撮影するときにアシストしてくれるモードだ。

クロップレスは、センサー広角側での焦点距離において、レンズ歪曲補正した後の補正代を有効利用しているそうで、画角はOFFと変わらない。またブースト自体では画角変化はしないそうだ。

実際にテストしてみたところ、クロップレスは標準に匹敵するレベルでの手ブレ補正が実現できるようだ。せっかくの画角を活かすなら、クロップレスは有効な手段である。ブーストに関しては後段で評価する。

今回は8.1K/29.97fpsで撮影し、編集時に4Kに縮小しているが、画素が4倍あるところから詰めていくことで非常に解像感の高い映像に仕上がっている。新レンズの「S 24-60mm F2.8」は、倍率は2倍ちょっとしかないがF2.8通しなので、テレ端でのボケも深い。

AFの動作も間違いが少なく、高解像度で問題になりがちなフォーカスの不安はない。併用した「S PRO 50mm F1.4」は、フォーカスリングをスライドさせることで距離指標があらわれ、距離を見ながらのマニュアルフォーカスが可能だが、自分の目よりAFのほうが信頼できるぐらいだ。

ハイフレームレート撮影は、撮影可能な解像度とフレームレートの組み合わせが決まっており、8Kは対応しない。基本的には考え方としては、5.9Kと5.8Kでは最高60fpsで撮れるので、30pなら2倍、24pなら2.5倍となる。

それ以下では422なのか420なのかで最高フレームレートが変わってくる。422なら60fps、420なら120fpsとなるので、60pなら2倍、30pなら4倍、24pなら5倍となる。HD解像度まで下げても最高フレームレートは120fps以上にはならないので、4K/420が一番お得な解像度ということになる。

また動画対応機ということなので、内蔵マイクもテストしてみた。カメラとの距離は80cmほどだが、無指向性ながら周囲の音もよく拾っている。風音キャンセラーは「標準」と「強」の2モードあるが、音質への影響はあまりないので、屋外では常時どちらかがONでも問題ないだろう。もっとも8K撮影というレベルで音声が内蔵マイク集音という現場はあまり想定できないので、別撮り音声のガイド的に使う音が集音できれば十分である。

8Kという解像度を利用した機能も、複数用意されている。ハイブリッドズームは、レンズの光学ズームとセンサーズームを連動させることで、ズーム倍率を2倍に上げるという機能だ。元々8K解像度なので、センサーズームで拡大してもまだ4K解像度が維持できるというメリットがある。

今回使用した24-60mm全域でズームすると、24-120mmのレンズに化けるわけだ。実際に光学ズームのみの場合と比較してみたが、連動のズレなどは感じられない。手持ちのズームレンズのズーム領域が2倍になるのは、なかなかオイシイ機能だ。

そのほかクロップズームは、いわゆるセンサーズーム機能だ。単焦点レンズでもズーム効果が得られる。ただパース感は変わらないので、若干拡大している感は否めないところだ。

ライブクロップは、全画面からクロップした2箇所を指定し、その間をなめらかに繋いでくれる機能だ。2倍に拡大しても4K解像度が確保できる点で、使い勝手が上がっている。ただしこちらも実際にカメラを振ったというより、横滑りしている感が出るのは致し方ないところである。

アップデートされたフォトスタイル

昨今のLUMIXは、多彩なトーンで撮影できる機能を複数備えている。フォトスタイル、フィルターはかなり初期から搭載しているが、昨今はフォトスタイルの中にLUTを読み込んでリアルタイムで収録できる機能を備えたことで、LUTをフィルタのように使うという方向性を打ち出した。昨年発売のS9では、背面にLUT専用ボタンを設けて大きくフィーチャーしたのも記憶に新しいところだ。

フォトスタイルも新製品が出るたびに少しつづアップデートされており、シネライクA2、シネライクD2、シネライクV2など、シネライク系はすべてバージョン2となった。また2100ライク(HLG)も、ノーマルとフルレンジの2タイプとなっている。

LUTは内部に39種類インポートでき、サンプルとして最初から3つがプリインストールされている。加えてV-Log撮影時のモニター用として709がプリセットされているので、合計40種類という事になる。フォーマットはVLTでもCUBEでも対応するので、LUMIX Labで配付されているLUT以外のものでも使用できる。

今回はHDRのサンプルとして、2100ライク(HLG)フルレンジ で撮影してみた。撮影地の青島は砂地と岩ばかりなので三脚が使いづらい。そこで全編手ブレ補正をブーストにセットし、手持ちで撮影している。

多少ゆっくりとは動いているのだが、手持ちでも安定したフィックス画像が撮影可能だ。またダイナミックレンジが広いので、多少コントラストをいじってもSNや階調が落ちる感じはない。カラーグレーディングを使わずとも簡単にHDRコンテンツが作れるという、HLGのメリットがよく出ている。

総論

S1系のMarkIIシリーズでもっともハイエンドとなる本機は、8K裏面照射CMOSセンサーを搭載したことで、高解像度の動画撮影を可能にしたモデルだ。8Kコンテンツが制作できるという点にこだわらず、4Kコンテンツの制作においてもメリットが出るよう、クロップ系の機能の充実が光る。

また8K機にも関わらずボディサイズは大仰な感じもなく、扱いやすいのもポイントだ。4Kカメラ用のリグやジンバルに載せ替えてもすっぽりはまるというところも魅力であろう。

バッテリーの保ちも8Kカメラの割には良好で、小一時間の撮影でだいたい半分ぐらいの減り具合である。4Kカメラよりは若干消耗が早い印象だが、使用感は極めて普通だ。

一方で使用可能温度は-10〜40度程度なので、夏の屋外では何らかの形で冷却しないと、連続撮影は厳しいかもしれない。S1Hは連続撮影のために、液晶部の裏に強力はエアフローを備えていたが、本機にはそのような機構は搭載していない。実際車の中でHD解像度で連続撮影してみたが、17分程度で熱のために録画が停止した。解像度を下げても、発熱はそれほど変わらないのかもしれない。

現時点でLUMIX Sシリーズとしては一番高いカメラだが、それでもボディのみで50万円を切って8Kというのは、かなり安い。コスパの高いハイエンドカメラ、という位置づけになりそうだ。