トピック

長年のAudioQuestユーザーも驚くサウンド「Brave Heart」を聴く。カーボン被覆や+/-分離構造に秘密!?

- 提供:

- ディーアンドエムホールディングス

2025年10月10日 08:00

老舗オーディオケーブルブランドで、単線導体にこだわるAudioQuest

世界屈指のオーディオ用ケーブルメーカーであるAudioQuest(オーディオクエスト)は、米国カリフォルニア州アーバインに本拠地を置いている。ヨーロッパの拠点としてはオランダのローゼンダールに研究所とロジスティクスを兼ねた広大な建物があり、世界中の市場をカバーしているメジャーなメーカーだ。

オーディオケーブル自体の製造は、導体の安定確保や複雑な独自構造に応じるため、高度な製造環境がある中国で行なわれているようだ。私は、2025年の7月にラインケーブルの「PEGASUS」と「YUKON」を記事で紹介しているが、このたび最新スピーカーケーブルの「Brave Heart」(ブレイブ・ハート)を聴く機会が得られたので報告しておきたい。

AudioQuestはオーディオショップを営んでいたビル・ロウ(William E. Low)氏が設立したオーディオケーブル関連のブランドだ。1970年代後半から音質にこだわったケーブルを製作するようになり、彼はAudioQuestを1980年に興している。最初期はライブ・ワイアー(Live Wire)という名称を使っていたけれども、数年でAudioQuestの名称に統一した。後年、映像用ケーブルにシネマクエストという名称を使ったことがある。

AudioQuestのケーブルは、高純度の銅単線や銀単線を採用していることが特徴だ。例外的にエントリーレベルやインウォール用に撚り線を使っている場合があるが、高純度の単線導体を個々に被覆した太いリッツ構造のケーブルこそが、AudioQuestのアイデンティテイなのである。ハイグレードなオーディオケーブルには、高純度の無酸素銅(PSC+=Perfect Surface Copper Plus)や高純度の純銀(PSS=Perfect Surface Silver)が使われている。

特許を取得したDBS(ダイエレクトリック・バイアス・システム)も、AudioQuestならではの特徴といえる。DBSは内蔵電池の電圧バイアスを利用してケーブルに働きかけ、信号導体をきわめて安定した状態に導くという技術。内蔵電池からの電線同士は触れ合うことがないので電池の寿命はきわめて長い。

AudioQuest使用歴が長い筆者も驚くほど音が良い

さて、最新スピーカーケーブルのBrave Heartである。

AudioQuestのハイグレードなスピーカーケーブルには「Mythical Creature =神話の生物」シリーズや「Folk Hero =民衆の英雄」があり、それぞれ特徴的なネーミングが与えられている。たとえばトップエンドのスピーカーケーブルは「Dragon」で「FireBird」や「ThunderBird」もあったりする。民衆の英雄としては「William Tell」と「Robin Hood」があって、いずれにしてもユニークであることは間違いない。これらはすべてビル・ロウ氏によるネーミングというから興味深い。

そんななか登場した新製品がBrave Heartである。日本語に訳せば「勇者の心臓」ということになるのだろう。由来はスコットランド英雄の1人、ウィリアム・ウォレスから採用

したそうだ。

もしかしたら「Mythical Creature =神話の生物」シリーズと「Folk Hero =民衆の英雄」の中間に位置する製品になるのか? それとも「Folk Hero =民衆の英雄」のシリーズに属するのか……。なんとも凄いネーミングだが、これが感心するほど音の良いスピーカーケーブルだった。

試用できたのは3mのペアだから985,000円という高価な代物。2mのペアは712,800円ということだ。プライスタグから考えて音が良くてあたりまえと思われるだろうが、AudioQuestのケーブル使用歴が長い私が驚いたほど音質が好ましかった。

特に印象的だったのは、音の解放感が優れていたことだ。自然な雰囲気で立体的な音像描写を得意とする音質的な美点はそのままに、奥行きも高さもより感じさせる音場空間が得られていた。そして、静寂さに関しても際立っている。

音質的な魅力をもたらしているのは、ケーブルの構造にあるのかも……。ここでいう構造とはケーブルの内部構造ではなくアウターの部分。

これまでAudioQuestのスピーカーケーブルはプラス側とマイナス側を1本にまとめていた。たとえば私が愛用している「Dragon ZERO」を例にとると、プラス側とマイナス側は独立しながら1本の楕円のようにまとめられている。

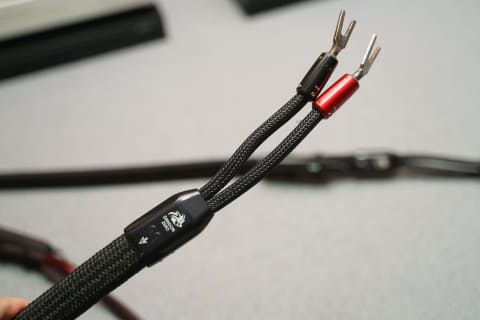

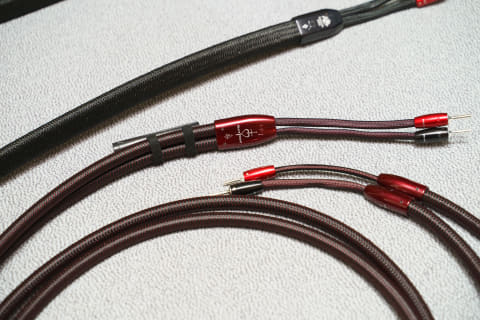

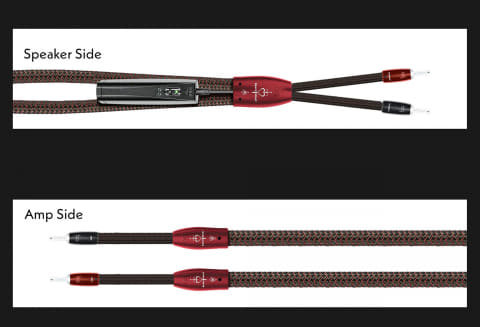

それが新しいBrave Heartでは、プラス側とマイナス側が分離したケーブルになっているではないか。スピーカー側の接続部分だけはDBSのユニットがあるのでまとめられているのだが、プラス側とマイナス側が基本的に独立した2本のケーブルになっているのだ。

それはアンプ側の接続に自由度をもたらしており、振動の観点から考えるとプラス側とマイナス側が独立しているぶん、同相的な振動を回避できている可能性がある。それが音に解放感をもたらしているとは証明できないけれども、これまでのAudioQuest製スピーカーケーブルとは異なるコンストラクションなのは間違いない。

借用できたBrave Heartは両端が4mm・バナナ端子だったので取り回しが楽だった。この夏に私は上杉研究所の「U・BROS-333OTL」という出力トランスのない真空管パワーアンプを導入したのだが、Brave Heartはアンプ側とスピーカー側ともに接続が容易だった。もちろん、パス・ラボラトリーズの「X600.8」パワーアンプにも接続して聴いている。

ちょっと余談になるけれども、AudioQuestに限らずスピーカーケーブルやラインケーブルにはカラー(collar)という部品が使われていることが多い。Brave Heartを例にとると、Brave Heartと記された赤いメタリックな部品がそれだ。

カラーとは洋服のエリ(襟)に由来する名称で、ケーブルの端を保護するために使われている。昔のAudioQuest製品では高級感があり重い金属製カラーを採用していた。ずいぶんと前の話だが、ビル・ロウ氏と話していた時に「金属製のカラーは適切ではなかった」と聞かされてびっくりしたことがある。ビル・ロウ氏によれば、オーディオ信号が流れるスピーカーケーブルやラインケーブルに金属製のカラーを使うと音質に影響を及ぼすというのだ。それ以降、AudioQuestでは金属製のように見える樹脂製のカラーに改めた。

内部構造を細かくチェック

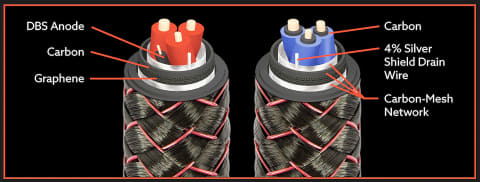

さて、AudioQuestが公開しているBrave Heartの構造を見てみよう。オーディオ信号が流れる導体はもちろん単線で、Brave Heartではプラス側とマイナス側にそれぞれ3本の高純度の無酸素銅(PSC+=Perfect Surface Copper Plus)を使っている。断面図イラストでは3本ある単線それぞれの直径が微妙に異なるようだ。細い導体は高周波に適していて、太い導体は低周波に適した伝送が可能だという。

ドレインワイアーはプラス側とマイナス側の両方にあり、4%の銀を含む銀メッキシールドドレイン銅線ということだ。これは高周波(RF)信号の抑制のため。プラス側のドレインワイアーは(スピーカー側カラーの内部で)マイナス側に接続されているようだ。AudioQuestのZERO-Tech技術はケーブルでつながった相互の機器の特性(characteristic)インピーダンスの不一致を解消するものだが、このあたりに秘密がありそうだ。

AudioQuestのハイグレードなケーブルでは悪影響を与える高周波信号の除去や振動対策が入念に行なわれている。Brave Heartではカーボン–メッシュ・ネットワークやグラフェンの採用が特徴になっており、よく見るとマイナス側に配された高純度の無酸素銅(PSC+=Perfect Surface Copper Plus)の単線にも、それぞれカーボンの被覆が使われているらしい。Brave Heartでは72VのDBSが使われていて、そのアノード線(陽極)はプラス側、カソード線(陰極)は外側に金属箔に接続されている。

S/N感が良く、安定感もあるサウンド

Brave Heartを接続した音を聴いてみた。ネットワークプレーヤーはエソテリックの「N01XD SE」。エソテリックとはLAN(RJ45)ケーブル接続にしてDELAのミュージックサーバー「N1」とLANスイッチ「S1」を使っている環境である。プリアンプはパス・ラボラトリーズの「XP-32」でパワーアンプも同社「X600.8」という組み合わせだ。

スピーカーケーブルのBrave Heartは、静けさが感じられる音場空間からスッと楽器の存在が浮かぶように顕れ、静寂さから滲みのない音がスパッと立ちあがるという聴感上のS/N感が高いのが特徴のようだ。

CDリッピング音源の石塚まみ「みずいろの雨」は八神純子がオリジナル曲だが、打鍵のクリアーなグランドピアノの音色からスタートしてパーカッションのシャラシャラという音が加わって歌が始まっていく。そのピアノとパーカションが音場空間に顕れるところがクリアーなのだ。石塚まみのボーカルも表情が細やかで感情のこもった歌声が伝わってくる。

ブランフォード・マルサリスのクァルテットによる最新アルバム「ビロンギング」を、96kHz/24bitのハイレゾ音源で聴いてみた。「ビロンギング」はキース・ジャレットのクァルテットによる傑作アルバムだが、マルサリスはそのアルバムを再解釈したのだ。

ここでは「ロング・アズ・ユー・ノウ・ユー・アー・リヴィング・ユアーズ」という長いタイトルの楽曲を聴いたが、冒頭のスネアドラムのショット音のヌケが抜群。マルサリスのサキソフォンの音色も勢いがあり演奏が立体的に感じられるという、気分の良い音だ。それでいて音の重心が高くなるなんてことはなく、安定感を滲ませた音だった。この楽曲ではウッドベースの指使いが重く感じられることがあるけれども、Brave Heartではそんなこともなかった。

クラシック音楽では、アンドリス・ネルソンス指揮ボストン交響楽団の劇付随音楽リア王から「ファンファーレ第2番~行進曲(最後)」を聴いている。これも96kHz/24bitの音源だ。最近よく試聴に使っている音源で、たとえばヴァイオリンの滑らかな旋律などはないけれども、音の違いがよくわかる楽曲なのだ。

ファンファーレ第2番はスネアドラムのロールから始まりブラス楽器のファンファーレという16秒の音源だが、ロールの粒立ちの細かさと収録空間に拡がっていくブラス楽器の輝かしい音色とその余韻がきわめて自然かつ鮮やかに展開されていく。それに続くティンパニの打音も明瞭でオーケストラの各楽器が混じりあいながら響きわたるところも納得のクオリティ。「野営地」では超低域のゴロゴロという音が出てくる、それが腰高になることもなく最後の「行進曲」まで鮮明な音で楽しませてくれた。

Dragon ZEROからBrave Heartへ……

私が普段X600.8と組み合わせているスピーカーケーブルは、AudioQuestのDragon ZEROである。高純度の純銀(PSS=Perfect Surface Silver)単線が使われている最高位のケーブルだ。その音と比べてもBrave Heartは音ヌケ感に優れていて、銅単線と銀単線によるキャラクターの違いはあるけれども質感表現が見事だった。

X600.8と共存するかたちで上杉研究所のU・BROS 333OTLという出力トランスフォーマーを持たないシングル・プッシュプル構成の真空管パワーアンプを導入してしまった私だが、将来的にU・BROS 333OTLにはBrave Heartのスピーカーケーブルを組み合わせようかと妄想するようになった。アンプ側からの取り回しの容易さも気に入った要素として挙げておきたい。