ミニレビュー

カラーマンガ読める「Kindle Colorsoft」で感じた“色”の力。湧き上がる“過去の銘機”への想い

2025年9月17日 08:00

Amazonが7月24日に発売したシリーズ初のカラーディスプレイ採用電子書籍リーダー「Kindle Colorsoft」。発売直後に実機を借りて1カ月以上試用してみて、改めてカラー表示の魅力を痛感した一方で、終売してしまった旧モデルの強みも再認識してしまった。

目に優しく「紙と変わらない読み心地」が特徴の電子書籍専用端末・Kindleシリーズ。2025年9月12日時点では、キッズモデルを除くと、もっとも廉価な“無印版”「Kindle」から、10.2型の大画面で、ペンでノートもとれる「Kindle Scribe」、そしてカラー表示の「Kindle Colorsoft」まで全6モデルが展開されている。

このうち、Colorsoft以外は白黒表示のみ可能なディスプレイを採用している。

- Kindle 19,980円

- Kindle Paperwhite 27,980円

- Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32,980円

- Kindle Scribe 56,980円~

- Kindle Colorsoft 39,980円

- Kindle Colorsoft シグニチャーエディション 44,980円

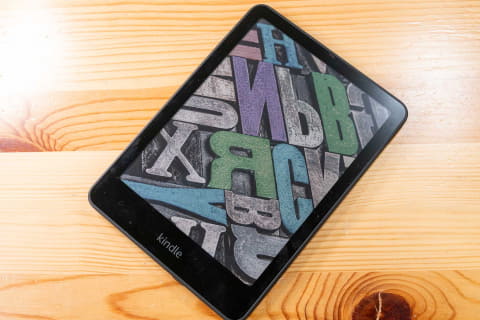

新たに発売されたKindle Colorsoftは、その名のとおりKindle端末として初めてカラー表示に対応。シリーズの売りである「紙の本のような読み心地」はそのままに、色を表現できるようになったことで、本やマンガの表紙が鮮やかになるだけでなく、近年数が増えているフルカラーマンガも楽しめるようになった。

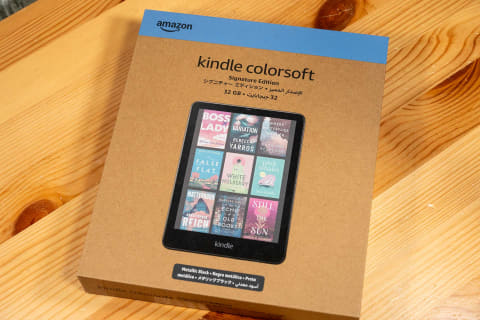

ラインナップは防水機能や色調調節ライトを備えた、16GBストレージの“無印版”と、さらに明るさ自動調節機能、ワイヤレス充電機能を備えた、32GBストレージの“上位版”シグニチャーエディションの2種類。今回はシグニチャーエディションを借りている。

「カラー表示ならスマホやタブレットでも良いんじゃない?」と思われるかもしれないが、Kindle Colorsoftは一般的なスマートフォンよりも大きい7型ディスプレイを採用しながら、重さは215gで、iPad mini(293g1/Wi-Fiモデル)やFire HD 8(337g)よりも軽量。

さらにバッテリー駆動時間も最大8週間と、スマホ・タブレットを遥かに上回るロングスタミナを実現しており、持ち運びや充電のストレスなく使える端末となっている。

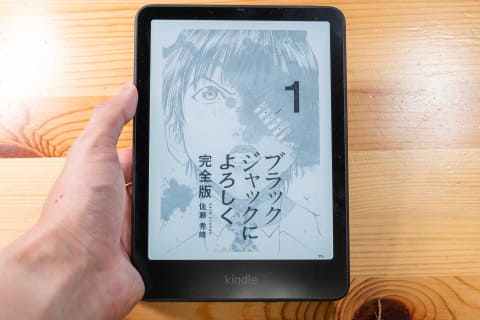

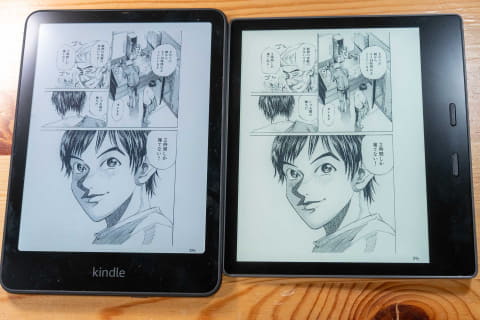

なお、今回は撮影用に「電書バト by 佐藤漫画製作所」で二次利用フリーで配布されている「ブラックジャックによろしく」のPDFをKindleに転送して表示している。

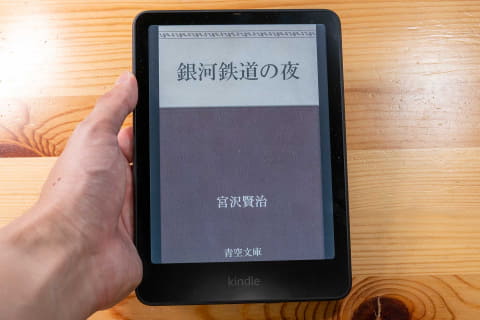

Kindle Colorsoftを使ってまず衝撃なのがライブラリ画面。これまで購入してきた電子書籍が一覧で並んでいるだけなのだが、従来のKindle端末では白黒だった表紙たちが、Kindle Colorsoftでは色彩豊かなカラーで並ぶ。これだけでも思わず声が漏れてしまうほどの感動だ。

もちろん、Kindleのライブラリはスマホ/タブレットのアプリと共通で、当然そちらではカラー表示なのだが、“今まで白黒だったKindle端末でカラーになっている”という点が強烈なインパクトを与えてくれる。

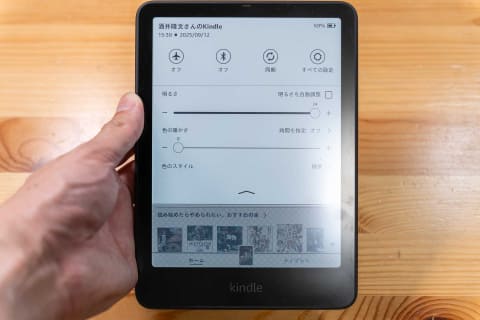

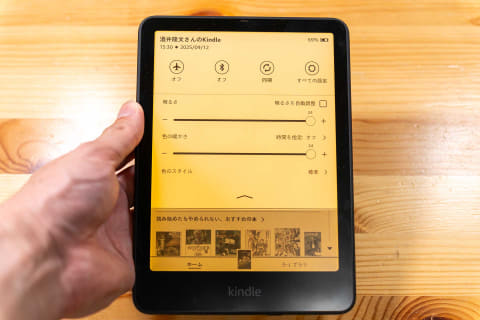

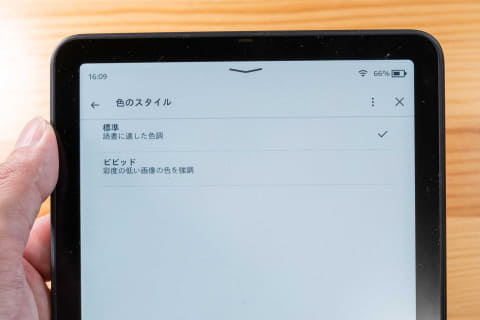

製品名に“soft”と入っているように、カラー表示の発色はスマホやタブレットの鮮やかさには及ばないが、実際にKindleストアで販売されているカラーマンガを読んで見ても色の薄さが気になることはなく、むしろ色の淡さが目に優しく、長時間でもストレスなく読み進められた。

ページをめくった際の描画やユーザーインターフェースの操作性などもスムーズ。最新のスマホやタブレットの“ヌルヌル感”には及ばないものの、特にストレスなく使うことができる。

フルカラー版ではないマンガでも、例えば冒頭数ページや挿絵がカラーになったりするので、一度読んだマンガでも「ここカラーだったんだ!」という新鮮な驚きがある。

また小説なども挿絵がカラーになっている場合もあり、例えばトム・ハンクス主演で映画化もされた「ダ・ヴィンチ・コード」などの“ラングドン・シリーズ”の1冊、「オリジン」では作品にかかわってくる建物の画像がカラーで表示されるので、作品への理解度・没入度もよりアップする印象だった。

ただし、Kindle Colorsoftには、白黒のコンテンツをカラー表示に変換する機能はないため、すでに購入しているモノクロのマンガをフルカラーで読みたい場合は、フルカラー版が配信されている場合、再度購入する必要がある。

一方で、雑誌や写真集など、より色の鮮明さが求められる書籍は、Kindle Colorsoftでの閲覧には向かない。解像度も白黒表示時は300ppiだが、カラー表示では半分の150ppiまで下がるので、写真集などを楽しみたい場合は、スマホやタブレットを使ったほうが良い。

軽量で気軽に持ち運べて、バッテリー駆動時間も長いことが魅力のKindleデバイス。カラー表示に対応したKindle Colorsoftが登場したことで、読書好きはもちろん、マンガ好きにも魅力的な1台に仕上がっていた。スマホやタブレットとは違って、SNSなどの通知に気を取られず読書に没頭できる点もKindleならではの魅力だ。

悩ましいのはKindle Colorsoftとシグニチャーエディションのどちらを選ぶかという点。違いは5,000円の価格差とストレージ容量(無印版16GB、シグニチャーエディション32GB)と、明るさ自動調節機能、ワイヤレス充電対応の有無なのだが、個人的には屋内外を問わずに読書を楽しみたい人には明るさ自動調節機能が付いているシグニチャーエディションのほうがオススメだ。

3世代Kindle愛用者が感じたAmazonへの要望

ちなみに、筆者は2012年に「Kindle Paperwhite(第5世代/現行は第12世代)」'14年に「Kindle Voyage」、'17年に「Kindle Oasis(第9世代)」を購入して、主にライトノベルやミステリー小説を読んできたKindle端末愛用者。そんな筆者が感じてしまったKindle Colorsoftの惜しいポイント、というより“終売してしまったKindle Oasisの好きなポイント”を最後に紹介したい。

現在の愛用モデルであるKindle Oasisは、2017年に当時のKindle最上位モデルとして発売されたもの。白黒表示のディスプレイだが、サイズは7型、解像度も300ppiと、現行のKindle ColorsoftやKindle Paperwhiteと同様のサイズ/解像度で、当時Kindleとして初めて防水仕様になったモデルだった。

大きな特徴は、グリップ部が膨らんでいて持ちやすい本体形状と、ページめくりの物理ボタンを搭載していること。現行のKindleはエッジ部分が丸みを帯びたフラットボディだが、Kindle Oasisは左右非対称の背面形状で、グリップ部分が握りやすい。またグリップと反対側のディスプレイ部分は厚さ3.4mmと薄型設計になっている。

物理ボタンは、縦に並ぶ形で2個搭載しており、ページ送り、ページ戻りをボタンを押して操作できる。もちろんディスプレイをタップ/スワイプして操作することも可能だ。

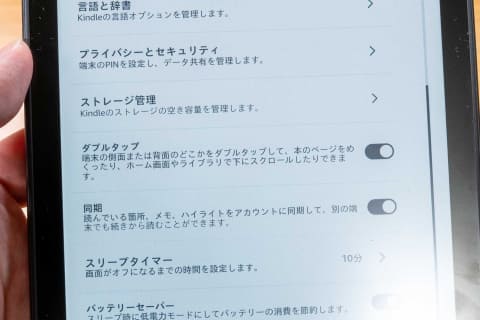

Kindle Colorsoftの場合は、ディスプレイのタップ/スワイプのほか、設定をONにすれば端末の側面・背面をダブルタップすることでページめくりすることもできるが、これらの操作はどうしても操作をミスすることがあり、意図せず2枚ページをすすめてしまったり、戻しすぎてしまうということが何度かあった。

押し込んで操作する物理ボタンでは、そういった誤操作は起きにくいので、確実に操作可能。改めて物理キーの強みを感じた。

もちろんカラー表示ができるKindle Colorsoftを味わってしまうと、Kindle Oasisは白黒表示しかできないため、かなり物足りなさを感じてしまうし、充電端子も'17年発売の製品らしく、今はほとんど見かけなくなったmicro USBなので使い勝手の不満も大きい。

ただ、今回最新世代であるKindle Colorsoftと、愛機のKindle Oasisを使い比べて、改めてKindle Oasisの形状や物理ボタンなどハードウェアの完成度の高さを感じてしまったので、いちKindle Oasis愛用者として、カラーディスプレイとUSB-Cを搭載した“最強のKindle Oasis”としての復活を夢見たい。