西田宗千佳のRandomTracking

第645回

REGZAブランド20周年。CESから始める「今年のテレビ戦略」とは

2026年1月20日 08:00

今年のCESは、日本の家電メーカーの存在感がほぼなかった。この傾向は複数年にわたる変化だが、今年はソニーグループの出展もなく、パナソニックもB2B軸でテレビなどのアピールもないし、プレスカンファレンスも開催していない。シャープも単独社としてのブース出展はなく、ニコンも撤退した。

そんな中、今年もTVS REGZAは「ハイセンスグループの一員」としてブースの中に独自のコーナーを確保した。資本としては日本メーカーではないが、日本の家電メーカーとして生まれ、日本の市場に向けて磨いた技術を海外にアピールするのが狙いだ。

こうした出展は今年で3度目になり、前回・前々回も本連載でインタビューを行なっている。

今年もテレビ向けの新しい技術が展示され、その詳細を聞くことができたので、その話をお伝えしたい。コメントは、TVS REGZA取締役副社長の石橋泰博氏からのものを中心にご紹介する。

同時に日本では、REGZAがブルーレイレコーダー市場から撤退することが伝えられ、大きな衝撃をともなっていた。これはどのような背景によるものなのか? その点も合わせてお伝えする。

ミニLEDのRGBバックライトを活かす「光景再現技術」

今回、CESでREGZAは複数の新技術導入を発表した。どれも、製品への投入時期は未公表だ。だが、例年のことを考えれば、「何年も先にしか搭載しない技術」をここで発表しているわけではない……というのも事実ではあるだろう。

1つ目は「光景再現技術」。これは、従来より同社が展開しているAIシーン検出とセットで使うことを前提としたものだ。

風景を映し出した映像では、現地で実際に感じられる光景に比べてどこかリアリティに欠ける。だが、光景再現技術を使った映像では、強い日差しに照らされた風景のイメージがかなり鮮明になる。

この種のことはHDRの効果として語られることがあったが、このデモは単純なHDRではない。明るい部分のピークを伸ばすわけだが、壁のテクスチャなどを生かして明るさをコントロールするため、白飛びした映像にはなりづらく、現実感が増す。

この背景にあるのは、大型のミニLEDテレビと、そこで使われているLEDバックライトの輝度向上、コントロール技術の改善の掛け合わせだ。

今までは放熱の関係もあり、平均的に明るい映像でさらに一部の明るさを上げるのは難しかったが、今はそれも可能になってきた。AI解析による画像コントロールもそこに関わってくる。

さらに、80インチを超えるような大型画面では実在感が急速に増す、という効果もあって、光景再現技術を使った映像は「妙にリアリティを持って感じられる」ものになったのである。

石橋副社長は、「REGZAとしては、ミニLEDディスプレイ技術の幹はRGBバックライトにある」と明確に答える。

石橋副社長(以下敬称略):市場には様々な派生技術が存在しますが、REGZA・ハイセンスとしては、「RGBバックライトをどんどん微細化していくこと」が技術の正道であり、必然的な帰着点だと考えます。

そして、課題は「製造コスト」と、数が増えたLEDを制御する「制御技術」。それぞれのLED(赤・緑・青)の発光特性が異なるため、それらを正確に制御するドライバーやアルゴリズムのノウハウが差別化には必須です。

かつて、我々が「有機EL(OLED)=高画質」という認知を定着させた部分があります。それと同じように、まずは大型のハイエンドモデルでRGBバックライトの優位性を認知させ、将来的にはより小さなサイズなどにも技術を下ろしていく計画を持っています。

サウンドバーでリアスピーカー実現や、「話者を識別して答える」テレビむけAIも

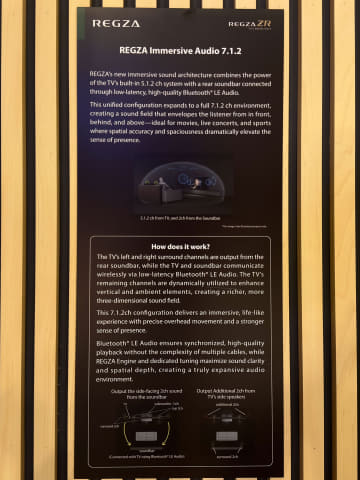

2つ目は「7.1.2ch環境実現技術」。

いまもホームシアターを組めばできるものだが、一般家庭では設置ハードルがなかなか高い。

そこで同社では、リアスピーカーをBluetooth LEオーディオ対応のサウンドバー1つに集約した。フロントの5.1.2chはテレビが受け持つ。

これにより、「2万円程度のサウンドバーを背後に置く」という、ごくごくシンプルなハードウェア構成ながら、Dolby Atmos 7.1.2chを実現していた。

会場では、このためにマスタリングしたDef Techのライブ映像を用意し、効果をアピールしている。

サウンドバーはテレビとともに売れることの多い製品ではあるが、最近はテレビも大型化し、サウンド面の改善もすすんでいる。そのため、過去に比べればサウンドバーを売りづらい環境になってきている部分もある。

そこでREGZAとしては、こうした簡易な仕組みを導入することで、サウンドバーに新たな付加価値をつけ、製品性を高めていく狙いがある。

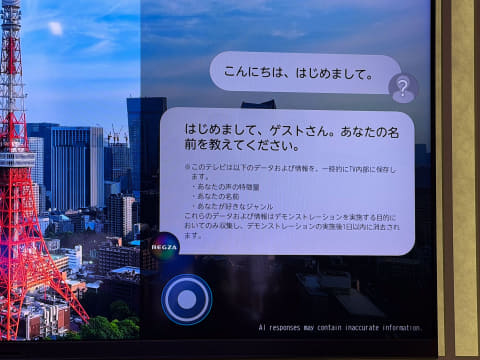

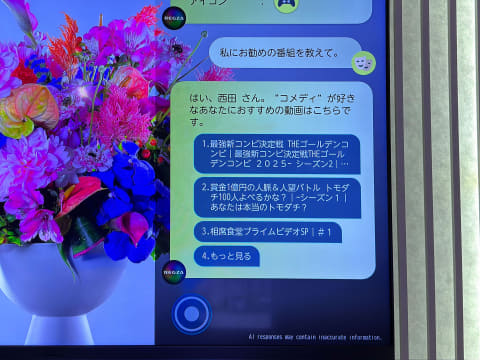

そして3つ目の技術が「AI Voice Navigator Neo」だ。

REGZAは昨年より、生成AIをベースとした技術を投入しているが、これはその改良版だ。

最大の違いは、音声の即応性が増したことに加え、声で誰が話したのかを判別できるという点だ。

例えば家族の中で、テレビをお父さんが使った時と娘が使った時とでは、見たい番組は当然違うはず。過去の視聴履歴も違うだろう。

そこでAI Voice Navigator Neoでは、音声から「その人は誰か」を把握し、内部的にプロファイルを切り替えることで、おすすめ番組や過去の対応内容を活用するようになっている。

この技術においては、音声認識部分はREGZA内で完結する「オンデバイスAI」が使われ、その先の番組検索やレコメンドはクラウド上のAIを使っているという。こうした構造にすることで音声への反応がかなり改善されるという。テレビとして快適に使うなら、回答が出てくるまで何十秒も待つことは難しい。だから、可能な部分をオンデバイス化してスピードをあげ、AIをより快適に使えるように工夫しているわけだ。

REGZAブランド20周年で迎える「テレビの数を増やす」施策とは

実は、REGZAは今年でブランド展開20周年を迎える。以下の年表を含めたプロモーション展開は、日本ではまだ進められていない。アメリカでの公開が先行しているが、今年の新製品プロモーションの時期から日本でも展開が予定されているという。

この20年続いてきたことについて、石橋副社長は「アイコニックなマイルストーンを提供し続けてきた」と表現する。

4K化や有機ELの採用、全録であるタイムシフトマシンにAIを使った超解像・高画質化など、多くの要素を早期に搭載することで、REGZAはブランド価値を維持し続けてきた。

そしてその上で、「新製品を出し続けることが大切」とも説く。背景にあるのは、テレビを取り巻く需要の変化だ。

石橋:過去、日本家庭にはテレビが2台・3台とありました。しかし現在の調査では、6割の家庭が「1台しか持っていない」と答えています。

この状況にあわせて、「テレビ」を売っていかなくてはなりません。日本のテレビがシュリンクするのに任せていてはいけない。一家に2台・3台という市場、新しい2台目需要を作っていかなくてはなりません。

テレビが一家に複数台ある状況に戻すことは、当然それだけテレビの販売台数回復につながる話だ。ただそれは、単純に「過去と同じように個室にもテレビを売る」という話ではない。ひとたび置かなくなったものをもう一度置いてもらう……というのは難しいことだ。

石橋:(テレビは)「電源を切ると黒い板になってインテリアの邪魔だ」という声はあります。リビング以外ではここが敬遠されている部分があります。

ですから寝室向けには、プロジェクターを「寝室用のテレビ」として再定義している部分があります。プロジェクターならば、使わない時は存在感を消し、必要な時だけ使うこともできます。

子ども向け、という部分では「タブレットとの競合」が問題になります。お子さん向けに使っていただくものとしてタブレットが選ばれることは少なくないのですが、親としては「姿勢が悪くなる」「画面との距離が近すぎる」という懸念を多数うかがいます。

そこに、適切な視聴距離を保てるテレビには利点があります。子ども向けのUIを含め「子ども部屋に向けた製品」を作ることができれば、そこにはタブレットからの回帰、という市場があるのではないでしょうか。

ここで石橋副社長のいう「テレビ」とは、過去のテレビと同じような「放送を映し出す機器」の話ではない。ネット配信も含め、多彩なコンテンツを十分なサイズの画面と画質で楽しめる、ある種のディスプレイデバイスのことを指している。

それならスマホやタブレットでいい……という話もあるだろうが、やはりサイズと気軽さという利点は存在する。映像配信がテレビで利用されているのはそのためだろう。

そこで価値を持ってくるのが「緩やかでシンプルな個人認証だ」と石橋副社長は話す。

どんなスマホ・タブレットでもそうだし、現在のテレビには「マルチアカウント」利用の機能がある。だが、その多くは使うのがかなり面倒だ。ID・パスワードの設定ももちろんだが、切り替えの課題もある。

石橋副社長は「本質的に、家庭ではそこまで厳密な判別は必要ないはず」と話す。家から持ち出さないデバイスで使う、という前提であれば、「世界中にいる誰かの1人」ではなく、「家族の誰か」が分かればいい。

前出の音声による家族認証もその考え方で作られたもので、話し出せばシンプルに「登録した家族のうちの誰か」を識別する仕組みになっている。

そうした、緩やかでシンプルな認証を組み込んで行くことで、レコメンドや過去視聴履歴といった情報を反映しつつ、「テレビの前に行ったらすぐ使える」視聴体験を目指す……とされている。

家庭内の色々な場所にディスプレイがあるのは良いとして、それを実際に活用するには、そうした「家庭内に向いた認証」とセットで価値を高める必要がある、というのが同社の考え方なのである。

継続が難しかったレコーダービジネス。「ディスク対応製品」の今後はどうなるのか

そんな20周年の中、東芝AV製品=REGZAの1つの軸でもあった「レコーダー」が姿を消す。正確には、ブルーレイディスクを軸にした「ブルーレイレコーダー」の製品化が終息。録画機能は「見て消し」を軸にした「タイムシフトマシン」などのテレビ内蔵機が存続、ということになった。

石橋副社長に、この理由を直接ぶつけてみた。

すると帰ってきたのは、以下のコメントだった。

石橋:公式な回答としては「今後の市場を見極めて判断します」というものになります。ブルーレイレコーダーを巡る市場状況は非常に厳しいものがあり、現時点ではビジネス展開継続が難しい、と判断しました。

確かに、JEITA(一般社団法人・電子情報技術産業協会)の出荷統計をみても、レコーダーの出荷台数は年率20%の勢いで落ちており、極めて厳しい状況だ。新製品を継続して出せているのはパナソニックのみで、そのパナソニックも先日、「原材料価格の上昇」「半導体を始めとする部材の供給逼迫による調達費用の増加」を理由に、現行8モデルの値上げを発表している。

考えてみると、レコーダーを巡る情勢には一切楽観できるところがない。

ブルーレイレコーダーの市場はほぼ日本にしか存在しない。その日本のニーズが大きいうちはまだなんとかなったが、そのニーズが激減している今、製造を支えるのはかなり厳しくなっているはずだ。

REGZAの場合、テレビでは、グローバルな調達力のあるハイセンスの力を活用してビジネスを生き残らせてきたが、レコーダーではその構図が働きづらい。現在の数ではもはやレコーダー市場が維持しづらいところまできた、と予想できる。

その中で、テレビ内蔵のレコーダー機能は生き残ることを考えると、厳しいのは単体のレコーダー、特に書き込み用ディスクドライブを備えた製品……ということなのだろう。

新しいように見えて、BDももはや20年が経過しようとしている技術だ。新しいドライブがどんどん生産できる時期ではなく、「新製品」を産むのは難しい状況だ。「古い部品を使ってもいい」と思われるかもしれないが、それも調達できなければ意味がないし、古い部品をコストをかけて作ってくれるか……というと、そんな甘い話ではない。少数高コストを許容する世界ならいいかもしれないが、レコーダーをその体制を維持できるのかどうか。

市場変化にどう対応するのか、その中で人々の趣味や価値はどう残るべきなのか。

筆者としてはそこにも思いを巡らせてしまった。