小寺信良の週刊 Electric Zooma!

第1191回

2度目のセパレート型カメラに挑む、DJI「Osmo Nano」

2025年9月24日 08:00

怒涛の新製品ラッシュ

9月に入って、DJI製品のレビューが今回で3本目である。1つのメーカーからこれほど集中的に製品が投下されるのも珍しいが、どれも話題の製品なので外せないところである。

今回ご紹介するのは、地上で使うカメラのDJI Osmoシリーズの新製品、「DJI Osmo Nano」だ。ジャンル的にはアクションカメラに分類される小型カメラだが、製品名にActionがついていないことから、特にスポーツ撮りに特化したわけでもないということが伺い知れる。内蔵メモリー容量の違いで2モデルあり、64GB版は43,890円、128GB版は48,730円となっている。

最大の特徴は、カメラ部とディスプレイ部が分離・合体するところだ。分離・合体といえば、親指カメラのInsta360 Goシリーズが先行商品として存在する。ディスプレイモジュールと合体するようになったのは2023年の「Insta360 Go3」からだが、実はその2年前にDJIは分離・合体型の「DJI Action 2」をリリースしている。この時はうまく市場が作れなかったのか、後続製品がなかったのだが、ある意味Insta360が市場を切り開いたことで、再参入という格好になる。

DJIが考える分離・合体カメラとはどういう方向性なのだろうか。早速試してみよう。

縦に積む構造のカメラ

実は個人的にDJI Action 2を取材に使っている関係で、時代を隔てた2つの分離・合体モデルが手元にある。両者を比較しながら、その作りを見ておこう。

どちらもカメラユニットを上に、ディスプレイ兼バッテリーユニットを下にして、上下合体するという考え方は同じである。双方ともユニットがマグネットで引き合うので、接点がズレることはない。

最大の違いは、Action 2はカメラ側にもディスプレイがあり、完全に単体動作が可能だが、Osmo Nanoはカメラ部にモニターがない。その代わり、カメラ部とモニター部は常時ワイヤレス接続されており、分離しても映像がモニターできる。 このあたりの作りはInsta360 Goシリーズも同じである。

カメラ部とディスプレイ部は、逆向きにも装着できる。つまりディスプレイ部をカメラ側に向けて自撮り対応できるということだ。この点は、ディスプレイを縦にフリップさせて自撮り対応するInsta360より、可動部を減らすことに成功している。

シャーシは、Action 2が金属ボディを採用していたが、Nanoは樹脂製シャーシとなっている。DJI Mic 3同様、濃いグレーの半透明素材で、内部がうっすら透けて見える。今後DJIは、この半透明シャーシを標準化するのかもしれない。

なお、重量は、カメラ部が52g、ディスプレイ部が72g。

カメラスペックとしては、1/1.3インチCMOSを採用し、レンズはF2.8の画角143度単焦点となっている。かなり広角だが、歪み補正や手ブレ補正を入れるとだんだん画角が狭くなっていくのはこれまで通りだ。

静止画の最大解像度は6,880×5,160ピクセル。動画撮影フォーマットは以下のようになっている。4K(4:3)のみ60p撮影ができないが、ほかはすべて60pに対応する。

| 撮影モード | 解像度 | フレームレート |

| 4K(4:3) | 3,840×2,880 | 24/25/30/48/50fps |

| 4K(16:9) | 3,840×2,160 | 24/25/30/48/50/60fps |

| 2.7K(4:3) | 2,688×2,016 | |

| 2.7K(16:9) | 2,688×1,512 | |

| 1080p(4:3) | 1,920×1,440 | |

| 1080p(16:9) | 1,920×1,080 |

レンズ前の保護ガラスはネジ式で交換できるようになっており、専用NDフィルタも用意されている。濃度はND8、16、32となっている。

マイクは正面のDJIロゴのすぐ下の穴と、レンズ横の前面の穴の2箇所。レンズ横の後ろの穴は、ビープ音用のスピーカーだ。

またカメラ部だけに、別途プロテクトケースが付属する。アクションカメラ的に使う場合は、カメラ部だけを使うということだろう。ケースを装着したままでも、ディスプレイ部とのドッキングは可能だ。

今回は内蔵メモリー128GB版をお借りしているが、実質的な記録容量は約107GB。microSDカードも使用できるが、スロットはディスプレイ側にあるため、合体した状態でなければmicroSDカードには記録できない。ファイル転送もできるので、カメラ側メモリーがいっぱいになったらSDカードに逃がし、また撮影するというスタイルだ。

ディスプレイ部は拡張バッテリーも兼用しており、合体した状態ではディスプレイ部のバッテリーから消費される。側面のフタを開けるとmicroSDカードスロットとUSB-C端子がある。充電はここからしか行なえないため、カメラ側の充電は合体した場合のみ可能だ。

ディスプレイは1.96インチで解像度は556×314ドット。なおカメラ部のみなら10m防水だが、ディスプレイ部はIPX4なので、合体した状態では水中撮影はできない。

バッテリー駆動時間は、1080/24pでカメラのみが90分、ドッキングした状態で200分となっている。4K/60p 10bitでテストしたところ、カメラのみで約42分録画できた。1080/24pのおよそ半分ぐらいの時間だと思われる。

アクセサリ類も見ておこう。Magnetic Hat Clipは、帽子のつば部分に挟み込んでカメラを固定するものだ。

Magnetic Lanyardは、首から下げてカメラを固定するタイプのネックストラップ。直接取り付けると縦取りになってしまうが、前出のMagnetic Hat Clipを併用すれば、横向きに固定できる。

Dual-Direction Magnetic Ball-Joint Adapter Mountは、吸盤で固定するためのマウント。吸盤部はネジ止めになっており、これを外すと通常の三脚穴になっている。

Magnetic Headbandはヘッドバンド型の固定治具、Dual-Direction Quick-Release Foldable Adapter MountはGoProタイプのマウントに取り付けるためのアダプタだ。これも脚部を折りたたむと三脚穴が出てくるので、三脚マウントとして使える。

またカメラ本体も背面がマグネットになっており、金属にくっつけることができる。ただし激しく振動するような場所ではズレたり落ちたりするので、例えば車やバイクに取り付けるような場合は磁力に頼らず、別途固定治具を使うべきだろう。

機能盛りだくさんのカメラ

本機はレンズの広角度からすればアクションカメラの系列に入ると思われるが、機能的にはOsmo Actionとは微妙に違っている。撮影モードは写真、動画、SuperNight、スローモーション、タイムラプスがある。

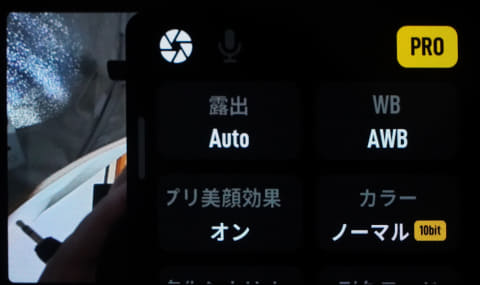

動画モードでは美顔効果が追加されている。これまでDJI Pocket2やOsmo Pocket 3など自撮りの可能性が高いモデルには搭載されてきたが、アクションカメラ系には搭載されてこなかった。その点でも本機はアクションカメラとPocketシリーズの中間のような方向性にあると思われる。

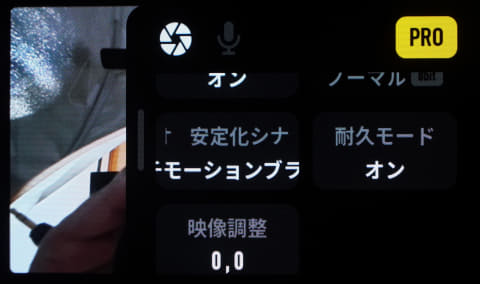

カラーモードは、8bit、10bit、D-LogM 10bitの3種類が選べる。また発熱しても録画が止まらない耐久モードも備えるが、耐久モードをONにすると8bit固定となる。

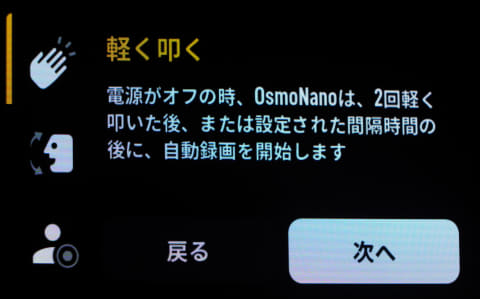

タイマー撮影機能は、指定した時間に自動で撮影を開始する機能だ。例えば日の出を撮りたい場合でも、わざわざ人間が早起きする必要がない。Insta360 Goシリーズでは早くから搭載した機能だが、DJIも取り入れたようだ。

他にも、軽く叩く、頷く、一定時間後など、電源OFFの状態から自動で起動して録画する機能も備えている。音声操作も可能だが、今のところ英語と中国語にしか対応していない。

シナリオモードは、撮影状況に合わせてシャッタースピードや感度のデフォルトを変更する機能のようだ。日常、スポーツ、アンチモーションブラーの3モードがあり、高シャッターによるチラつき防止や、低感度でのブラー防止が期待できる。ただしシナリオモードは、DーLogM 10bit撮影時には機能しない。

DJIマイクへの対応は従来機同様だが、先日発売されたばかりのDJI Mic 3にも対応している。32bitフロートやローカットなど、専用レシーバを使用した場合とほぼ同じ機能が使えるようだ。

ではまず、マイクの特性から見ていこう。本機はステレオ集音に対応しており、風ノイズ低減機能も備えている。あいにく今回は風がほとんどないので、ノイズ低減の効果がわからないが、音質に違いがあるかを聞いていただきたい。

また指向性があるわけではないので、ステレオ録音とはいえ録音範囲は広い。背面に回って集音してみたが、一応録音はできている。

ただ正面に比べて高域特性は落ちるので、基本的にはカメラ正面方向で集音されると思ったほうがいいだろう。逆にカメラ背後の音声も入ってしまうので、撮影者は自分の喋りや鼻息などが入ってしまう可能性がある。そのあたりに注意していただきたい。

また本機はDJI Micに直接対応している。つまりマイク単体があれば、本体で受信することができる。

先日レビューしたDJI Mic 3が手元にあったので、32bitフロートはOFF、1chでの伝送距離をテストしてみた。100mまでは問題なく集音できたが、150mの距離では受信できなかった。バックグラウンドノイズが集音されているが、これはカメラマイクでの音声バックアップ機能をONにしているので、カメラのマイクが拾っている音である。

DJI Mic 3は公称400mの伝送が可能となっているが、それは専用レシーバを使用した場合である。本機と組み合わせる場合は、概ね100m程度の伝送距離だと思ったほうがいいだろう。もっともこれだけの広角カメラを使って、100m先の音を集音しなければならない状況はあまりないと思われるので、伝送距離としては十分実用範囲だ。

一方で手ブレ補正機能は大幅にシンプルになっている。例えばOsmo Action 5 Proでは手ブレ補正モードはRockSteady、RockSteady+、HorizonBalancing、HorizonSteadyと4モードもあったが、本機ではRockSteadyとHorizonBalancingの2つだけである。実際モードがたくさんあっても頻繁に使い分けるわけでもないので、2つに絞ったのは妥当だ。要するに水平維持するかしないかの違いである。

Dレンジが広く逆光や夜間撮影に強み

本機は10bit撮影に対応しているので、HDRコンテンツが作れるということになる。今回は昼間の撮影でDーLogM 10bitで撮影して、DaVinci Resolveで4K HDRコンテンツとしてグレーディングしている。

撮影日は曇りでしかも夕方だったので、それほど光量があるわけではない。しかしダイナミックレンジが広いため、グレーディングでかなりの階調を引き出すことができた。今回は4K60pで撮影しているが、雰囲気を出すために30pでの撮影もいいだろう。フレームレートが下がればシャッタースピードも下げられるので、光量が乏しくても明るく撮影できるはずだ。

スロー撮影も可能だ。4K解像度では4倍までだが、HD解像度では4倍(120p)と8倍(240p)撮影ができる。今回はHD解像度でサンプル撮影している。

SuperNightモードは、Osmo Action 5 Proの「スーパー夜間」モードと同じだろう。デフォルトでは1080/30pに設定されている。他に2.7K、4Kにも変更できるが、フレームレートは最大で30pになる。一般の動画撮影では、最高ISO感度が25600までだが、SuperNightでは51200まで上げられる。今回はデフォルトの1080/30pで撮影した。

露出モードは、オート+シナリオをアンチモーションブラーで撮影したもの、露出をマニュアルにしたものと2パターンを撮影している。露出をマニュアルにするとシナリオモードが使えなくなるためだ。マニュアル露出とはいっても、決められるのはシャッタースピードのみで、ISO感度は100から51200の間で自動的に決まる。今回はシャッタースピードを1/30で撮影している。

SuperNightモードでISOは最高の51200になっているものの、オート+アンチモーションブラーでは、ブラーを避けるために撮影フレームレートよりも高いシャッタースピードで撮影するためか、若干暗い。その代わり、歩行の振動によるブレは感じない。

一方マニュアル露出では、オート+アンチモーションブラーの2倍ぐらい明るいのは、シャッタースピードを1/30秒まで下げているからだ。明るく撮れる一方で、歩行の振動によるブレは結構感じる。カメラ固定では、マニュアルモードは有効だろう。

総論

アクション系のカメラも昨今はスポーツだけでなく、街撮りやVlogなど様々な使われ方がされているところだ。より小型化を目指すためにカメラ部だけを独立させるという方向性で、Insta360 Goが道を作った。小型化する意味は、車載ではなく人にくっつける、いわゆるウエアラブルにするという意味だ。

本機Osmo Nanoはカメラ部だけで52gと軽量だ。同じく9月に発売されたInsta360 Go Ultraのカメラ部は約53gなので、ほぼ同じである。

一方ディスプレイ部は本機が72g、Go Ultraは108gとなっており、トータルでは本機の方が軽い。また価格も大容量モデルでも5万円を切っており、かなり戦略的にInsta360にぶつけてきた印象だ。

また同社マイクが標準で繋がるというところも、喋り撮影にはアドバンテージがある。DJI Mic 3はマイク(トランスミッタ)だけ単体で16,830円で購入することができるため、本機のアクセサリとして単体購入するというのも手だ。

同じ分離型でも、正直デザイン的にはAction 2の方が洗練されているように思えるが、Insta360 Go対抗としてよりカメラ部を小型化し、ウエアラブルへ的を絞ったのが本機という位置づけだろう。一方でInsta360はドローン事業に参入するなど、かなりDJIとバチバチにやり合う構図になってきている。

中国カメラメーカーは、棲み分けによる生き残りの時代は終わり、競争の時代に突入したということだろう。