鳥居一豊の「良作×良品」

第140回

人気モデルFIIO「K9 AKM」後継機たちを聴く。進化した「K15」と「K17」、捨てがたい魅力も

2026年1月30日 08:00

筆者が現在愛用しているUSB DAC内蔵ヘッドフォンアンプ「FIIO K9 AKM」は、2024年1月の発売だ。専門誌の試聴で聴いて音に惚れ込み、取材の帰り道で購入を決めた思い出深い製品だ。

当時の実売価格で9万円程という、エントリークラスとも言っていい価格帯の製品は商品寿命が短く、1年も経てば後継機が登場して生産完了というパターンが多い。名機とかロングセラーとはあまり縁が無い価格帯だ。

しかし、発売から2年が経った今もK9 AKMは時々話題になることがあり、驚くことに今も現行モデル。すでに昨年「K15」や「K17」といった新モデルが発売されているのにも関わらず、だ。

移り変わりの早い現代にあって、まだ発売が続いているのは、持ち主の贔屓目もあって、なんらかの偶然で生まれた「奇跡の一台」なのかとさえ思った。いやいやそんなことはないだろうが、改めてK9 AKMと、それ以降に登場したモデルを聴いてみると、面白そうだ。というわけで、K15とK17をお借りして、K9 AKMと一緒に聴き比べることにした。

K9シリーズの歴史

K9というモデル名で、日本で最初に登場したのは2021年12月発売の「K9 Pro LTD」(発売当時の実売約92,400円)。AKM製DACチップ「AK4499EQ」や、FIIOとTHXが共同開発したヘッドフォンアンプ回路「THX-AAA 788+」を2基搭載した限定モデルだった。

その後、2022年4月にDACチップをAKMからESSの「ES9038PRO」に変更した「K9 Pro ESS」が登場(同約129,250円)。

このK9 Pro ESSに搭載した、THX-AAA 788+アンプ回路やデュアルクロック管理技術、ADCボリュームコントロールといった主要な設計や技術を踏襲しながら、DACチップを「ES9068AS」に変更し、搭載コンポーネントを変えることで、パフォーマンスをなるべく維持しながら低価格化した「K9」(同約79,750円)が2023年2月に発売された。

そして2024年1月に登場したのが「K9 AKM」(同約89,100円)。AKMのフラッグシップDAC「AK4191EQ+AK4499EX」を搭載した。このDACは、デジタル処理部とアナログDAC部を分離したセパレートDAC方式。DACチップの変更はK9 Pro LTDからK9 Pro ESSで経験しているとはいえ、1チップのDACから2チップDACへの変更というのは驚く。今でも現役の人気モデルだ。

登場当時、個人的に注目した理由は、当時鳴り物入りで登場した斬新な2チップ型DACを比較的早い段階で据え置き型モデルとして製品化した点。

そしてハイエンドDACを搭載していながらも、価格としては9万円前後と身近な価格だったことだ。おそらくこれがロングセラーになった一番の理由だろう。

ちなみに2025年には、デザインが大きく変わりつつ、K9の後継となる「K15」(同約98,780円/AKMのAK4497Sをデュアル採用)、K9 Proシリーズの後継となる「K17」(同165,000円/AK4191EQ+AK4499EXとなるが、AK4499EXがデュアルとなる3チップ構成)が発売される。

なんだかFIIOはAKMが大好きなようにもみえるが、それは筆者のAKM贔屓のせい。据え置き型のDAC + ヘッドフォンアンプ最上位としては「K19」(同約247,500円)も存在する。こちらはESSの「ES9039PRO」をデュアル搭載している。KシリーズのAKM DACとESS DACの違いを聴き比べるのも面白そうだが、それは別の機会としよう。

デザインを一新したK15、K17

ではいよいよK15(実売98,780円)の紹介だ。

DACチップのAK4497Sは一般的な1チップ型DACの上位モデル。この最新チップの採用もさることながら、10バンドPEQの装備など、K17に迫る機能を盛り込んだハイパフォーマンスモデルだ。

外観は大きく変わった。多彩な表示の切り替えが可能なカラーディスプレイを備え、電源/出力切替/ゲイン切替はボタン式ではなく視認性の高いローターリー式のスイッチとし、ボリュームとメニュー操作を回転式ダイヤルとした。

スイッチ類の多いデザインも少し前のオーディオ機器のような懐かしさを感じるし、ディスプレイの表示も出力メーター表示などはアナログ針による表示を選べるなど、ちょっと昔のオーディオ機器(カセットデッキあたり?)を意識したデザインだ。

新機能としては、10バンドの高精度ロスレスPEQ(パラメトリックイコライザー)の搭載。ジャズ/ロック/R&B/Hip-Hop/ポップス/ダンス/クラシックの音楽ジャンルに合わせた7種のプリセットメニューがあり、専用アプリを使えば、より細かくEQ調整が可能となっている。

K17では、ダイナミックレンジ・コンプレッション、ダイナミックレンジ・エクスパンション、リミッター、コンプレッサー調整機能も備えるなど、さらに精密なイコライジングが可能になっている。このほかには、DACチップが備えるデジタルフィルターの特性を6つ選択可能だ。

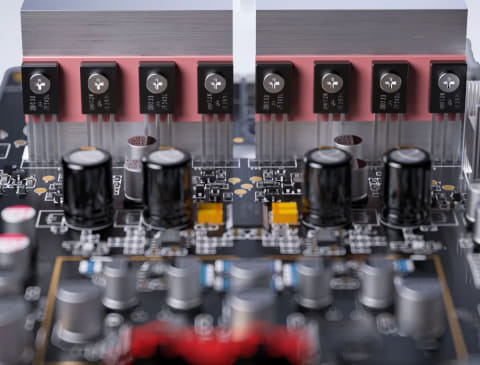

アンプ回路は、K9 AKMのTHX-AAA 788+と呼ばれるアンプ回路(最大2,000mW出力)から一新され、AB級ディスクリート・ヘッドフォンアンプを搭載。最大3,000mWのバランス出力が可能だ。

K17はオペアンプを使わないフルディスクリート・AB級アンプ回路となり、最大4,000mWのバランス出力が可能となっている。K9 AKMが最大2000mW(バランス)と考えると、かなり大出力化されている。

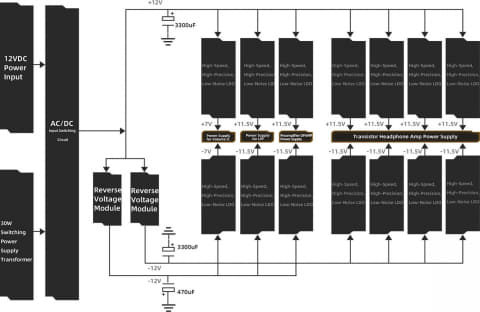

そして電源回路はデジタル系とアナログ系の電源を分離したほか、アナログ系ではD/A変換、ローパスフィルター、プリアンプ部、出力トランジスターと各ブロックごとに分かれた多段電源となっている。

K17も基本的な作りは同じだと思われるが、K15がAC電源とDC電源に対応するのに対し、K17はAC電源専用になっており、使用するパーツを含めてそれぞれ異なる電源回路となっていると思われる。

デジタル系では、クロックが大きく高性能化されている。フェムト秒精度の超低位相雑音クロックジェネレーターを採用しており、K15では48kHz系と44.1kHz系の2個、K17ではこれに加えて、AK4499EX用に1個追加された計3個のクロックを搭載している。

入力はUSB-A、USB-C、光デジタル、同軸デジタルを備え、アナログ入出力、バランス出力(4.4mmバランス、XLR各1)を備える。ユニークなのは、AC電源用のインレットのほか、DCアダプター用の端子も備えること。よりDAPなどのモバイル機器との組み合わせを意識した構成となっている。

また、LAN端子も備えており、Roon Ready、AirPlayに対応。幅広い機器との接続に加えて、音楽ストリーミングサービスも楽しめるようになっている。入力可能なデジタル信号としては、PCM 768kHz/32bit、DSD512、MQAフルデコード対応となる。後述するイコライザー機能を含めて、K9シリーズとはかなり機能が強化されている。

上位モデルのK17は、並べてみるまでもなく、外観デザインはほぼそっくりだ。背面の入出力端子をみると、デジタル出力(光、同軸)、トリガー端子が追加されていて、そのかわりにDC入力がない。K17の方は据え置き型オーディオとの接続性を高めていると思われる。

価格とそれにともなう音質的な差異のほか、DC電源入力付き(K15)、光/同軸デジタル出力付き(K17)というのが、両者の違いとなる。そのほかの機能はイコライザーなどを含めてほぼ同じだ。

このように、機能強化だけでなく、DAC周りの設計やクロック回路、アンプ回路は大きく刷新されており、後継機として大きく実力を高めているようだ。

K9 AKM、K15、K17を聴き比べる:スピーカー再生編

ではさっそく試聴だ。K9 AKM、K15、K17はUSB DAC付きヘッドフォンアンプだが、自宅では単体DACとして使用しているし、ラインアウトを使ってスピーカー再生をしている人もいるだろう。ということで、まずはスピーカー再生をしてみた。

スピーカーやアンプなどは自宅の試聴室のシステムだが、今回はDACからのバランス出力をマランツの「AV 10」に接続、フロント出力はベンチマーク「HP4」を経由して「BWV H-1」に接続。サブウーファー出力はイクリプス「TD725SWMK2」に接続している。

BWV H-1は片チャンネルあたり2台としたスタック仕様で使っているのだが、年末年始で本格的に導入したDIRAC LIVE ARTの感触が良好で、ステレオ再生でもスピーカーのみよりも、サブウーファーを加えた2.1ch再生の方が好ましかったため。

当然ながら低音域の再生能力が大幅に向上したうえ、定在波の影響も極小で低音域の解像感の向上だけでなく、全帯域で微細な情報の再現性が向上している。DIRAC LIVE ARTについては要望があれば記事にしたい。

再生するプレーヤーはLINNの「MAJIK DS」(初代)で、光デジタル出力をDACに接続して聴いた。

まずは、チャイコフスキー交響曲第6番「悲愴」第三楽章。これまでは、クルレンツィス/ムジカ・エテルナの演奏によるものをよく聴いていたのだが、偶然見つけたウラジーミル・フェドセーエフ/モスクワ放送響の演奏を聴いている。「自筆譜による世界初録音」という言葉に興味を引かれて聴いてみたのだが、ややテンポが早く演奏もキレがあって気に入った。

まずはK9 AKM。キレがあって、緩急というか勢いのある演奏だ。やや低音が盛り上がった力強いバランスで、スケールや迫力もある。特にK15やK17を聴いた後だと、Hi-Fi調のフラットなバランスというよりは、ややドンシャリ気味で元気のいい音に感じる。

続いてK15は、丁寧で上質な演奏。K9 AKMの後だと大人しいと感じるし、ほんの少しだが音量が下がったかと感じたほど。そのぶん、楽器の音数は増えているし、個々の音の分離もいい。音場の奥行きもより深くなっている。奥にある打楽器の鳴り方が、ステージの奥にあってそのぶん響きも豊かになっているのがわかる。

情報量は明らかに増えていて、端正でやや小粒だが、なかなか緻密な演奏だと感じた。

最後はK17。ステージの立体感、個々の音の粒立ちの良さ、見事な情報量だ。いかにも高解像度という感じではなく、ひとつひとつの音の輪郭は柔らかいのに、きめが細かく、緻密だ。

音色の自然さや上質さのある音はK15とよく似ているのだが、力感や迫力も十分にあり、フォルテッシモの雄大さもしっかりと感じられる。K9 AKMと比べると、K15、K17はオーディオ的な表現力が大きく進歩していると感じた。

今度は、ドゥダメル・ウィーン・フィルによる「ムソルグスキー/組曲『展覧会の絵』」より「鶏の足の上に立つバーバ・ヤーガの小屋」。なかなか迫力のある曲で子供を懲らしめる鬼というような怖さよりも強さと迫力を感じる曲だ。

K9 AKMでは、出音の勢いの良さがよく伝わり、音像にも厚みがあって迫力がある。ステージの広さや奥行きはきちんと感じるが、特に広いという感じはない。テンポ感のキレ味の鋭さやスピード感、迫力は十分だ。

K15はキレ味やスピード感は、ややまろやかになると感じたが、低音楽器の残響のようなゆっくりと減衰していく響きが細やかで丁寧な再現。K9 AKMとはガラリと傾向が変わっているが、情報量は増しているのがよくわかる。落ち着いた丁寧な演奏で、音色は決して冷たくはないが冷静な表現だと感じる。もう少し元気が欲しいが、質感の良さがよくわかる演奏だ。

K17では、力感もしっかりと出てスピード感やスリリングな感じもよく出る。パワー感としてはフォルティッシモの豪快な力強さも出るし、ピアニッシモの繊細さ出る。表現力がかなり向上している。

またK9 AKMで感じる迫力はあるが、勢いだけで押し切る感じになりがちなところも、迫力がある一方で細かな音がもやつくようなことがなく、精緻なまましっかりと力感が得られる精密さにも感心した。

DACチップとしては、すでに説明したが、どれもAKM製のもので、K15は1チップ型のAK4497S、K9 AKMとK17はAK4191EQ+AK4499EXという点は同じだが、後段のAK4499EXが2基となっているのがK17の違い。

こうしたDACによる音の共通した傾向は感じるが、その後のオーディオ回路やアンプ回路の違いが大きいと感じた。DACチップの使いこなしも上手くなっているだろうし、音場感の違いなどよりDACの性能を引き出しているという実感がある。このあたりは、より最新の製品ほど優位になると感じた。

K9 AKM、K15、K17を聴き比べる:ヘッドフォン再生編

では、今度はヘッドフォン再生だ。プレーヤーには、Astell&Kernの「PD10」を使用し、USBオーディオ出力で接続。ヘッドフォン出力はK9 AKM/K15/K17のバランス出力を使用。ゲインやボリューム、オーディオフィルター設定はすべて同じとしている。ヘッドフォンはSENDYAUDIOの「Peacock」を使っている。

チャイコフスキー交響曲第6番を聴くと、音場の広い平面磁界型の良さを持ちながら、音像がややソフトな感触で生で音楽を聴いているような感触があるPaecockの良さをしっかりと感じる。

音像はややソフトながらも、音の立ち上がりの勢いや特に大太鼓の力感がしっかりと出て、太鼓の膜が震える感じと、そのボディが共振する感じまできめ細かく再現する。音場感としても、けっして音場が平板というわけではなく、強い音も微少な響きもきちんと音場感が出ているとわかる。

筆者はわりとTHX-AAA回路を好ましく感じているが、その点でもヘッドフォンをしっかりと駆動できている実感がある。

続いてK15。全体的に澄んだ音で、音場再現もクリアでかつ広い。個々の音の粒立ちではK9 AKMで感じたわずかな混濁感もない。

アンプ出力とかパワー感としても不足はないのだが、やはり落ち着いた感触になるのはスピーカー再生時と同様。K9 AKMに残っているややドンシャリ傾向なところや、少しやんちゃなところをきちんと修正し、まとまりの良い音になっているのだとわかる。トータルとしてやや大人しい感じはあるが、質感などはかなり進化している。

K17では、K15の全体的に上質で整ったバランスを引き継ぎながらも、パワーと勢い、反応の良さが向上していて、演奏のスピード感や切れ味の良さが出る。躍動感や高揚感のようなリアルな演奏の魅力がよく伝わる。

オーディオ的な音質の向上という点では、K9 AKMとほぼ同価格のK15、価格は少し上がって上位機となるK17で、技術進化だけでなく、性能的な向上もきちんと反映されていることがわかる。

今度は米津玄師と宇多田ヒカルのデュエットによる「JANE DOE」を聴いた。

K9 AKMでは、声のエネルギーと厚みがしっかりと出る。それぞれの声の質感も十分だが、きちんと声の抑揚が再現されるため、歌唱が自然で生々しい。最近のポップスらしいたっぷりとした低音や広がり感のある伴奏の感じもいいし、音色にある華やかさのせいか、包囲感もある。

K15では、声はしっとりとしたしなやかな再現になり、上品、上質。もともとせつないラブソングだし、歌唱の力感や音像の厚みが不足するようなパワー不足はないので、ものたりなさは感じない。声の質感やふたりの歌い方の違いなども丁寧に描き分ける。伴奏のリズムもやや細身になる傾向はあるが、力感もあるし、反応もよい。

K17となると、声の実体感がさらに増し、四方に広々と広がる伴奏の中央に浮かび上がるふたりのボーカルが明瞭に浮かぶ。心情的には、ふたりが身体をぴったりと寄せて歌っているようであり、逆に背を向けて互いを見ることもなく歌っているようでもある。

微妙なふたりの関係や距離感がよく実感できるようなボーカルのたたずまいを感じて、これはなかなか色っぽい歌唱だと感じた。声の質感や吐息の生々しさも含めて、なかなか上等な表現だ。

明らかな進歩を果たしたK15、K17と、捨てがたい良さがあるK9 AKM

こうして聴き比べてみると、K15とK17が着実に進化・成長してオーディオ機器として立派な製品になっていることがよくわかった。

FIIOは今や国内市場でも大きな人気を持ち、実力の高さでも支持されているブランドだが、国内デビュー当初はコスパの良さだけが注目されがちだった。音質的にもわかりやすいドンシャリ傾向で、性能の高さだけでなく聴いて楽しい音に仕上げているとわかる音なのが印象的だった。筆者はそれがFIIOの個性だし好ましくも感じていた。

それから知名度が高まり、多くのユーザーからの反響を得て、よりオーディオ機器として、サウンドも洗練されていったのは正しい進化だ。

筆者が今選ぶならば、はっきりとK17だと言える。「10万円未満の手頃なところ」という制限があるならば、K15も十分に候補となる。オーディオ的性能が向上しているのはもちろんだし、機能的にも充実していて、デザインもなかなか魅力的だ。

だが、じゃあ「K9 AKMから買い換えますか?」と問われると、少し困ってしまう。K9 AKMにはK15やK17にない捨てがたい魅力もあるからだ。

K9 AKMを発売する頃のFIIOには、ミドルクラスの価格帯の製品を主力としつつも、オーディオ機器としての完成度、音質的なバランスの良さ、オーディオ性能の向上を果たし、コスパの優れる人気ブランドとして知名度を高めていた。

それでも、もともとのドンシャリ傾向がわずかながら残っていることがわかった。これをまだ洗練度が低いと感じるか、オーディオ機器の個性として魅力的だと感じるかは聴く人次第で変わるだろう。

これが筆者の個人的な意見だと言い捨てられないのは、K9 AKMがまだ現役で発売されていることでもわかるはず。あえて、欲張りな意見を付け加えるならば、K15やK17には、この高性能を維持しつつ、ほかにない音の個性があってもいいと思う。

色づけや個性を完全になくして、極めて透明度の高い「おいしい水」になってもいいし、高性能はそのままに独自の個性を育てていくのもありだ。このあたりは、FIIOがオーディオメーカーとして成長していくうえで、真剣に取り組むべき課題とも言える。

さておき、人気の高いブランドがより理想を追求した高価な製品へとシフトしていく傾向が多いなかで、ミドルクラス主体というスタンスは崩さないFIIOには、ぜひ手の届く価格帯で勝負してほしいと思う。10万円前後でどれを選ぶかをじっくりと悩める製品がラインナップされているのはユーザーにはありがたいことだ。

この価格帯で優れたDAC内蔵ヘッドフォンアンプを探している人はもちろん、興味のある人はぜひともFIIOの3モデル(そこにK19を加えるのも面白いろう)を聴き比べてみてほしい。きっといろいろなことがわかって楽しいはずだ。